過去最多の参加を得たCGGSⅢが閉幕しました。会合に参加したCG機関を地域ごとに紹介していきます。

はじめに

世界海上保安機関長官級会合への参加国・不参加国を取り上げ、俯瞰するシリーズ第4回。

今回はアフリカ大陸のCG機関をご紹介します。

おそらく前回の中東編以上に馴染みがない国が多く、ましてやCG機関の名称はほとんど知られていないと言っていいでしょう。

しかし、アジアとヨーロッパを結ぶ地中海~紅海ルートはアラビア半島とアフリカ大陸の北東部に挟まれた航路です。

とりわけ世界三大運河の一つスエズ運河は国際航海において重要な場所。

さらに紅海周辺がフーシ派や海賊によって脅かされている現在、再びアフリカ最南端:喜望峰を回るルートの重要性も高まっています。

結局のところ、

国際貿易によって成り立つ日本にとって、世界中の海運・物流が安定化することが国の存立に欠かせないのです。

さて。

そう考えると遠いアフリカ諸国においても、海上治安を担うCG機関の存在が気になってきませんか?

一体どんな国にどんな形のCG機関が活動しているのでしょう?

今回は特に日本のシーレーンとも関係の深い、アフリカ東海岸の国々を中心に見ていきます。

また、その組織形態に注目しながら、この地域を分析していきたいと思います。

アフリカCG機関の概要

| № | 参加機関名 | 組織 形態 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アルジェリア海軍 沿岸警備局 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 2 | ベナン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 3 | カメルーン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 4 | コモロ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 5 | ジブチ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 6 | エジプト海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 7 | ガーナ海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 8 | ケニア沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 9 | ケニア海事局 | 独立 | 〇 | ||

| 10 | マダガスカル海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 11 | モーリシャス警察隊: 国家沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | ||

| 12 | ナイジェリア海事安全庁 | 独立 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 13 | セネガル海上安全・治安・ 海洋環境保護 調整担当高等庁 | 調整 | 〇 | 〇 | |

| 14 | セーシェル国防軍 沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 15 | シエラレオネ海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 16 | ソマリア沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 17 | 南アフリカ海上安全局 | 独立 | 〇 | 〇 |

CGGSにこれまで参加したアフリカ諸国の数は16ヵ国、参加機関は17あります。

(ケニア共和国から海事局と沿岸警備隊の二つが参加したことによるズレ)

アフリカ諸国全体の特徴としては、地理的にヨーロッパ圏に近いことが挙げられます。

また歴史的にも植民地支配を受けた国々が大半であり、その影響の残滓は各国で使用される言語に見ることができます。

・ジブチ共和国…フランス語・アラビア語

・セネガル共和国…フランス語(公用語)

・南アフリカ共和国…英語(公用語)他11語が公用語

・ケニア共和国…英語・スワヒリ語

・ナイジェリア共和国…英語(公用語)

・モザンビーク共和国…ポルトガル語(公用語)

・赤道ギニア共和国…スペイン語(第一公用語)

そして、

参加機関の組織形態の内訳は次のとおり。

| 組織形態 | 機関数 | 備考 |

|---|---|---|

| 独立機関型 | 6 | ケニア海事局とKCGで 1カウントとしている |

| 軍事機関 傘下型 | 6 | |

| 警察機関 傘下型 | 2 | ソマリアを現在代表するCG機関を 警察型と独自分類した |

| 調整機関型 | 2 | ナイジェリアを 調整機関に独自分類した |

| 国境警備機関 傘下型 | 0 | |

| 治安機関 傘下型 | 0 |

俯瞰してみると、独立・軍事・警察・調整型と組織形態がばらけており、これまであったような極端な偏りは見られません。

《これまでの例》

・南米大陸…軍事型が多い

・オセアニア…警察型が多い

分類基準は『世界の海上保安機関の現状に関する調査研究報告書』pdfの定義による

今回は東海岸に面した国々の歴史を縦軸に、CG機関の差異を横軸にしながらアフリカ地域を捉えていきたいと思います。

ジブチ共和国

| № | 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | コモロ 沿岸警備隊 | 運輸省 国防省 | 〇 | 〇 | |

| 2 | ジブチ 沿岸警備隊 | 設備運輸省 ↓ インフラ設備省 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 3 | ガーナ 海事局 | 運輸省 | 〇 | 〇 | |

| 4 | ケニア 沿岸警備隊 | 内務省及び 政府全体の調整 | 〇 | 〇 | |

| 5 | ケニア 海事局 | 〇 | |||

| 6 | シエラレオネ 海事局 | 運輸航空省 | 〇 | 〇 | |

| 7 | 南アフリカ 海上安全局 | 運輸省 | 〇 | 〇 |

日本とジブチの関係

Djiboutien coast-guard(英)

Garde-Côtes Djiboutienne(仏)

ジブチ沿岸警備隊

https://www.facebook.com/djibcoastguard

https://www.flickr.com/photos/138517596@N04/with/26441341048

右:ワイス・オマール・ボゴレ長官(大佐)

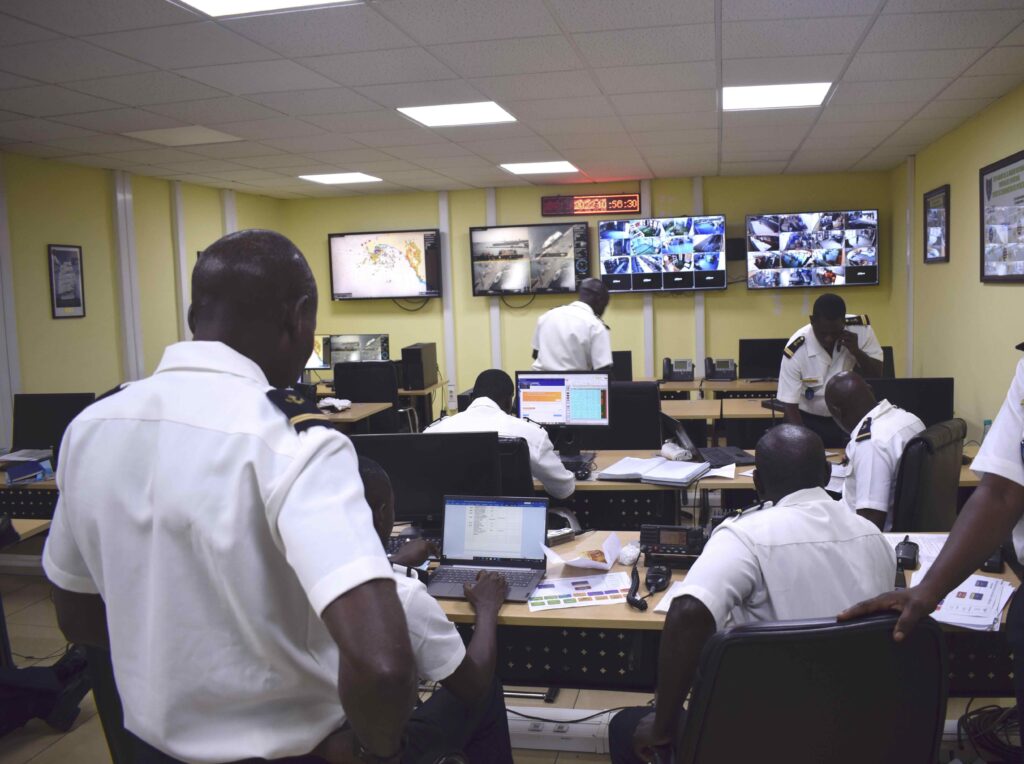

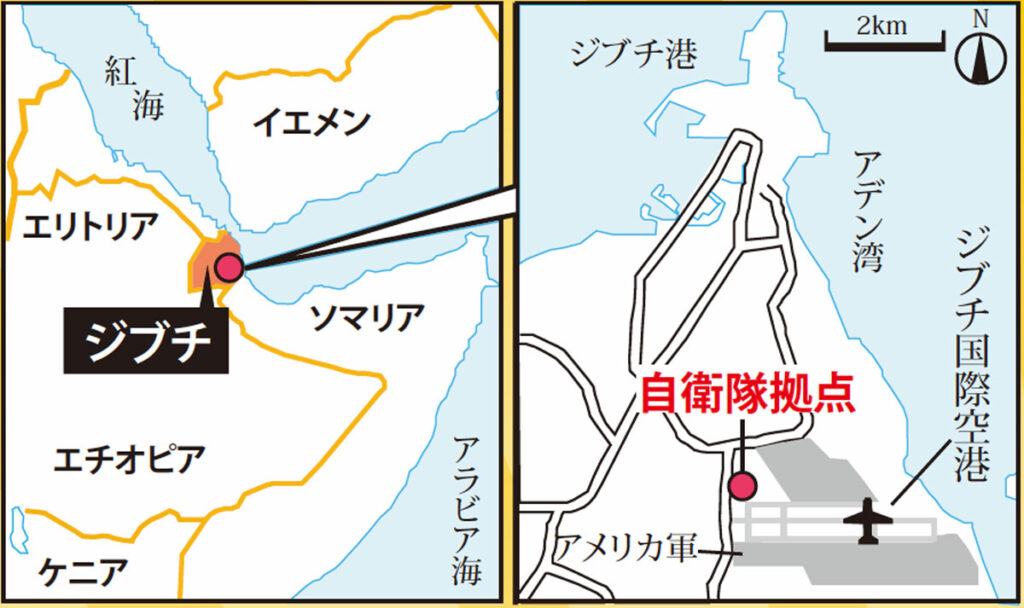

ジブチ共和国はアフリカ大陸東側、アデン湾・紅海に面する国です。

バブ・エル・マンデブ海峡を挟んで東にイエメンと接している他、北にエリトリア、西にエチオピア、南にソマリアという位置関係。

現在、ジブチ周辺海域には海上自衛隊の【派遣海賊対処行動 水上部隊】による護衛艦が派遣されていることは有名です。(派遣される護衛艦には海上保安官も同乗)

さらにジブチ国内には航空部隊及び支援隊の自衛隊基地が置かれている点で、日本にとって極めて重要な国だと言えます。

そんなジブチには【ジブチ沿岸警備隊】が存在し、海軍・国家憲兵隊・警察とは異なる実働勢力としてDCGは機能しています。

・インフラ設備省→ジブチ沿岸警備隊

・国防省→ジブチ海軍

・国防省→ジブチ国家憲兵隊

・内務省→ジブチ国家警察

すなわちDCGは典型的な独立機関型CG機関であり、特に上部機関が運輸行政を担当する省庁である点で海上保安庁と似ています。

さらにその業務内容についても、海保と共通しています。

・海上法執行

・領海の保安・監視

・違法漁業及び密輸・違法取引の取り締まり

・海洋汚染対策

・海賊対策や不法移民対策

・捜索救助

ただし、船舶の航行安全業務については実施していないようです。

海上保安庁とDCGの関係

ところで、

自衛隊に限らず、海上保安庁もまたジブチに深く関わっていることはあまり知られていません。

しかし海上保安庁は10年以上も前からDCGに対して支援を続けているのです。

そもそも、DCGが設立されたのは2010年(平成22年)12月4日のこと。

当時の設備運輸省の傘下として置かれ、実質的な活動は翌2011年7月から開始されました。

ただし当初は全長11mの小型船舶(海保では監視取締艇のサイズ)が3隻あるのみ。

悪化する海上治安に対応困難であったことから、日本政府に対して巡視艇2隻の無償供与の要請があったことがきっかけです。(2013年5月)

そして、これに対して2015年に20m型巡視艇2隻(CL型に相当)をジブチに供与しています。

P-05 KHOR ANGAR(コール・アンガール)

P-06 DAMERJOG(ダメルジョグ)

さらに2024年にも30m型巡視艇2隻(PC型に相当)を供与。

4隻はいずれも墨田川造船(株)で建造され、船体設計は海上保安庁の巡視艇をベースとしています。

船体の色こそ灰色ですが、形状が似ていることがわかるでしょうか…?

また、巡視艇というハード面のみならず、それを運用するためのソフト面=人材育成への支援も続けられています。

以上のように、

ジブチに対する海上保安分野の支援は人的・物的両面にわたり、私が見る限りそれはアフリカ諸国の中でも最も手厚いものだと言えます。

そしてこれに呼応するように、DCGは過去3回の海上保安機関長官級会合にすべて参加しています。(アフリカ地域では他にナイジェリアのみ)

岩波長官(当時)とボゴレ長官

岩波 元長官とボゴレ長官

加えて、

DCGのフェイスブックには、岩波秀一:第45代長官とボゴレ長官が並んで写っている写真が残っており、両機関トップ同士の深い親交も感じることができます。

《参考文献》

①『ジブチ国 海上保安能力向上のための巡視艇建造計画準備調査報告書』

・2014年(平成26年)4月発行

・2013年(平成25年)9月30日~10月14日にかけての現地調査、12月12日~18日にかけての現地説明にもとづく報告書。

②『ジブチ共和国 海上保安能力向上計画準備調査報告書』

・2021年(令和3年)10月発行

・2020年9月~2021年1月にかけての遠隔調査、2021年2月17日~3月22日にかけての現地調査、8月25日~9月4日にかけての現地説明にもとづく報告書。

イエメン・ジブチの過去と現在

それでは改めてなぜ海上保安庁=日本政府はジブチに対して支援を続けているのでしょうか?

その理由はやはり同地の海賊を原因とするもの。

話は2009年(平成21年)に日本政府が海上警備行動を発令した頃にまでさかのぼります。

同年3月に護衛艦さみだれ・さざなみの2隻が派遣され、海上自衛官約200名とともに8名の海上保安官が現地に向かいました。

それに続けて4月~5月、イエメン共和国に海上保安能力向上等準備調査団が派遣されています。

その結果として、イエメン沿岸警備隊に35m型巡視艇の供与が計画されていたことは前回ご紹介したとおり。

ただし、2014年にイエメン内戦が勃発したことにより、この計画は中断されたままです。

その一方で、ジブチ共和国では2010年にジブチ沿岸警備隊が設立。

2013年に日本への巡視艇供与の要請があり、その結果2隻が引渡されたのが2015年のことでした。

右:ジブチ向け20m型

| 年 | 日 本 | イエメン | ジブチ |

|---|---|---|---|

| 2009年 H21年 | 海賊対処護衛艦を派遣 イに第1回調査団を派遣 海賊対処法施行 | ||

| 2010年 H22年 | イに第2回調査団を派遣 | 巡視艇計画が進む | DCG設立 |

| 2011年 H23年 | 東日本大震災 グアナバラ号事件、 海賊を逮捕起訴 | イエメン騒乱勃発、 フーシ派台頭始まる | DCG本格活動開始 自衛隊基地開所 |

| 2012年 H24年 | 在ジブチ日本国大使館 開設 | ||

| 2013年 H25年 | ジに第1回調査団を派遣 | 日本に巡視艇を要請 | |

| 2014年 H26年 | フーシ派、 首都サヌア掌握 | ||

| 2015年 H27年 | 多国籍海上部隊 CTF-151司令官に 海上自衛官が就任 | ハーディー政権派、 アデン市を 臨時首都とする | 日本から最初の 巡視艇2隻を受領 |

ここからは私の推論となりますが、

本来の計画はイエメン・ジブチ両国に巡視艇を供与することで、海賊を両岸から鎮圧することだったと思われます。

何故なら護衛艦・航空機の派遣は海賊対策に一定の効果を上げるものの、それは根本的な対策ではないからです。

むしろ究極の理想は海賊が出没しないことであり、仮に出没しても沿岸国の警察力によって鎮圧されることではないでしょうか。

そうすれば、多くの自衛隊員・海上保安官が日本に家族を残してこの地に派遣される必要がなくなります。

なによりこの海域を日本船舶のみならず、あらゆる国の船舶が安全に航行することができます。

それゆえに、イエメンとジブチ両国の海上法執行能力の向上を図ることを日本政府は企図していたものと推測されます。

しかし残念ながらその計画は片翼を失ってしまったため、結果としてジブチの重要度が高まったと考察できます。

以上、

海外支援の意義を再確認するとともに、日本・ジブチ両国の絆が世界の海運の安定に寄与することを願ってやみません。

DON DU PEUPLE JAPONAIS COMME SYMBOLE

DE L’AMITIÉ DE LA COOPÉRATION ENTRE

LE JAPON ET DJIBOUTI 2024

“日本とジブチの友好と協力の象徴として

日本国民からの贈り物 2024″

エジプト・アラブ共和国

| № | 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アルジェリア海軍 沿岸警備局 | 海軍司令部 国防省 | 〇 | 〇 | |

| 2 | ベナン海軍 | 〇 | |||

| 3 | カメルーン海軍 | 〇 | |||

| 4 | エジプト海軍 | 〇 | |||

| 5 | マダガスカル海軍 | 国防省及び 統合軍本部 | 〇 | 〇 | |

| 6 | セーシェル国防軍 沿岸警備隊 | 大統領室 国防省 | 〇 | 〇 |

エジプトとスエズ運河

Egyptian Navy

エジプト海軍

https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/

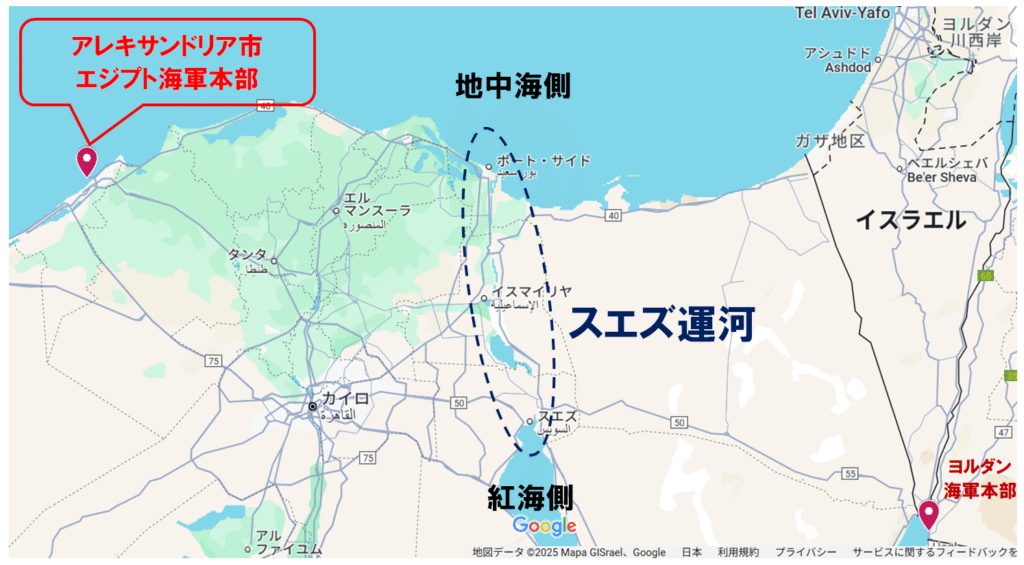

エジプト・アラブ共和国はアフリカ大陸北東部に位置する国。

西にリビア、南にスーダン、東にイスラエルと陸上国境を接し、さらに地中海を隔てて北にトルコと面しています。

エジプトと言えばまずピラミッド、スフィンクスというイメージですが、現代的な視点ではスエズ運河が通る要衝の地。

スエズ運河は紅海側のスエズ市と、地中海側のポートサイド市を結ぶ国際運河として有名です。

さらにこのスエズ運河は1888年(明治21年)の通称『スエズ運河の自由航行に関する条約』(コンスタンティノープル条約)によって各国の自由航行が保障されています。

1888年10月29日にコンスタンティノープルで調印されたスエズ海水運河の自由な航行を尊重する、イギリス、ドイツ、オーストリア・ハンガリー、スペイン、フランス、イタリア、オランダ、ロシア、トルコの間の条約

第1条

スエズ運河庁 – Constantinople Convention

スエズ海水運河は、国旗の区別なくすべての商船及び軍艦に対し、平時においても戦時においても、常に自由であり、且つ、開放される。よつて締約国は、平時においても戦時においても、運河の自由な使用をいかなる方法をもつても阻害しないことを約束する。運河は、絶対に封鎖権の行使に服せしめられることはない。

注:条文邦訳は外務省条約局『多数国間条約集』下巻,1966.1による。

補足:制定当時エジプトはオスマン・トルコ帝国の支配下にあったため、条約締結国に名を連ねていない。

また、原則として平時・戦時、非交戦国・交戦国の如何を問わず、運河は開放され続けることが約束されています。

とは言いながら、

条約第10条では「エジプト国の防衛及び公の秩序の維持を確保するために、必要に応じて執るべき措置を妨げるものではない。」とも規定されています。

これにより実際にスエズ運河は今まで何度か通行不能となりました。

国際的に重要な航路であるがゆえに歴史的な紆余曲折を経たスエズ運河ですが、今日ではエジプト政府からある程度独立した【スエズ運河庁】によって管理されています。

スエズ運河庁は通行料を徴収する一方、中立的な立場から運河の利用を各国に保障している、というのが現状です。

エジプト海軍について その1

さて、

そんなエジプトからはエジプト海軍がCGGSⅢに初めて参加しました。

そもそも同国はアフリカ最大の軍事大国でもあり、陸軍だけでも31万人を擁する一大組織。

そして海軍では人員1万8500人、艦船隻数は145隻を誇り、加えてコーストガード勢力として48隻があるとみられています。

(人員については外務省HPに引用された『ミリタリーバランス2024』より)

(艦船については世界の艦船増刊『世界の海軍2024-2025』p39より)

ただし、

海軍の中における業務の位置づけや内容については、いま一つ明らかではありません。

というのもエジプト公式HPに情報が掲載されておらず、海軍機構に関する一次情報を得ることができないため。

一方で、ウィキペディアには“Egyptian Coast Guard”の項目があり、インターネット上でのニュース記事も散見されます。

とりあえず海軍の中に沿岸警備部隊は存在するものの、組織としての対外的な独立性は薄いようです。

以上を踏まえて、

最近のエジプト軍公式Facebookから、それらしき船艇と職員の情報を拾ってみると…。

欧州連合、エジプトにSAR-1700捜索救難艇を納入

2025年4月15日エジプト、欧州連合、国際移住機関(IOM)の共同協力プログラムの一環として、エジプト海軍はSAR-1700級捜索救難艇3隻を受領しました。これらの艇にはエジプト国旗が掲揚され、最新の世界基準に沿った兵器システムと戦闘効率の大幅な技術的飛躍を遂げたエジプト海軍への就役を記念しました。

(中略)

SAR-1700捜索救助艇は、捜索救助分野における最新鋭のユニットの一つであり、エジプト海軍にとって貴重な戦力となります。

海軍は紅海沿岸で大量の麻薬密輸の試み阻止に成功した

(2025年3月10日)様々な戦略的方向で国家の国境を確保し、保護する作業を強化するための軍総司令部の指令の実施、およびすべてのエジプト沿岸に対する安全保障管理を強化するための海軍の努力の継続において、紅海基地の海軍部隊の一つは、南方艦隊の管轄内で大量の麻薬を密輸する試みに立ち向かうことに成功した。(後略)

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/pfbid025sKSYNPKQx8WdcrDnSidcjvwrSxLz3c3FEcR9piaX5p7UfVB2kBFu5wBzsELejXQl

このように純軍事的な任務以外にも、エジプト海軍は海難救助や法執行に従事することが窺えます。

エジプト海軍について その2

しかし、

これ以上の情報が得られないため、少し迂回した情報を参考とすることにします。

実は前回の中東編でトルコ沿岸警備隊を調べている際、興味深い文献を見つけました↓

世界のコーストガード機関(WORLD COAST GUARD AGENCY)

【序文】

内務省 沿岸警備隊司令部 – 書籍

この本は、世界の沿岸警備隊組織に関する情報を提供し、その中での我が国の沿岸警備隊の地位をより深く理解し、認識と文化水準を高めることを目的として作成された。

作製:トルコ沿岸警備隊司令部 2013年5月

上掲したのはトルコ沿岸警備隊が2013年に発行した『世界のコーストガード機関』という、各国組織の概要を紹介した書籍。(海上保安庁の記事もあり)

その中からエジプト沿岸警備隊の記事を引用することとします。

(以下はトルコ語原文をgoogle翻訳により日本語化した画像)

あくまで今から10年以上前、2013年当時の情報であり、トルコ沿岸警備隊による調査の内容です。

それでもトルコは地理的にエジプトと近い国であり、情報の精度はある程度信頼できるのではないかと思われます。

とりあえず情報を抽出整理してみると次のとおり。

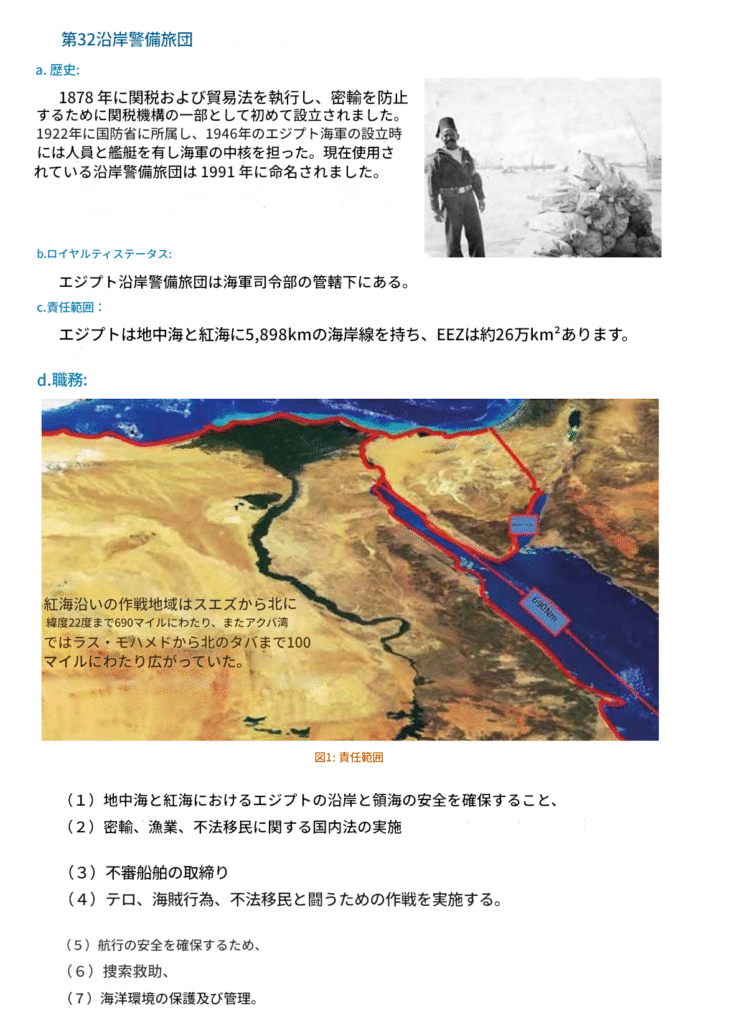

・1878年(明治11年)に税関組織の一部として発足。

・1922年(大正11年)に立憲君主制国家エジプト王国が成立。同年、国防省所属となる。

・1991年(平成3年)”沿岸警備隊旅団”の名称となる。

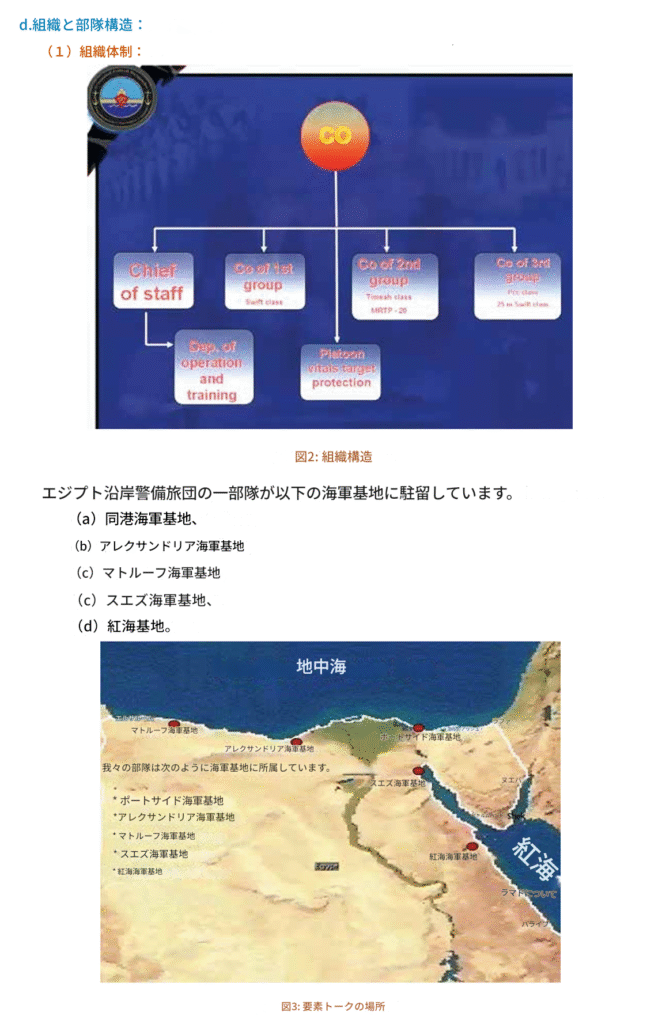

・沿岸警備隊旅団は海軍司令部の傘下にあり、大佐階級の将校によって指揮されている。

・業務は領海警備、法執行、航行安全確保、海難対応、環境保護など。

税関組織から発展したことや、一般的な海上保安業務を網羅していることから、【エジプト沿岸警備隊】も典型的なCG機関の内に数えることができそうです。

そして、完全に海軍に依存しているため、海軍本体がCG機関としての役割を果たすマルチネイビー型CG機関だと考えられます。

…というところでエジプト海軍の情報は以上です。

願わくば、CG機関の情報は付近を通航する船舶にとって重要であるため、もっと積極的な政府広報が欲しいところ。

しかし、軍隊機構の一部に組み込まれているせいなのか、情報発信に限りがあります。

これは軍事機関傘下型CG機関の情報は必然的に軍事機密に近くなってしまうことが原因かもしれません。

その良し悪しを簡単に評価することはできませんが、組織情報の透明度はCG機関の組織形態の如何を論じる際の一つのポイントだと言えるでしょう。

ソマリアの理解のために

ソマリアに対する印象

次にご紹介するのは“アフリカ大陸の角“と表現されるアデン湾・アラビア海に突き出した”ソマリア”です。

ソマリアと言えば、崩壊国家というネガティブなイメージが強く、日本の外務省からも危険度レベル4「退避してください。渡航は止めてください」の退避勧告が出されています。

また、映画『ブラックホーク・ダウン』において、その印象を強くしている人も多いのではないでしょうか。

この映画は1993年10月3日、ソマリアの首都モガディシュにおいてアメリカ陸軍:第160特殊作戦航空連隊のヘリコプター「ブラックホーク」がソマリア民兵に撃墜された事件を元にしています。

その他、”ソマリア”は

【ソマリア沖・アデン湾の海賊】というワンフレーズの中でのみ語られがちです。

正直なところ、「ソマリアは危険な国」という印象しかない気がしませんか?

しかし、CGGSⅡとⅢには同国も参加しており、さらには大阪万博2025にもパビリオンを出展しています。

では現在の”ソマリア”は一体どうなっているのでしょうか?

それをコーストガード機関を軸に読み解いてみたいと思います。

(このソマリアの章だけでかなりのボリュームです!)

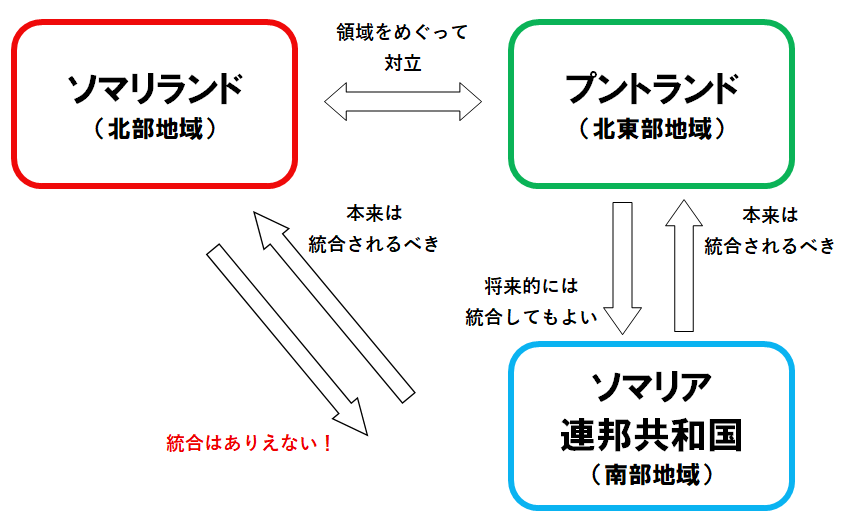

3つのソマリア

まず、現在のソマリア地域は大まかに3つの勢力に分裂しています。(2025年6月現在)

(2025年6月更新)

ソマリア – Wikipedia(英語版)より

次に”ソマリア”の国土イメージについて、左を向いたタツノオトシゴ、あるいは数字の「7」を想像してみてください。

これに大雑把な勢力分布を当てはめてみるとこのようになります。

7の上辺の左がソマリランド

7の角のあたりがプントランド

7の下側がソマリア連邦共和国

白い部分は領域未確定地

さらにこの3つの勢力の関係図がこちら。

現在分裂している3つの勢力は、元々一つの【ソマリア民主共和国】として統一されていました。

それが1991年(平成3年)に独裁政治を続けてきたバーレ大統領が失脚したことにより、国内全体を統治する政府が失われてしまったのです。

その結果、ソマリランドやプントランドといった政府機能を有した勢力が誕生し、それぞれの地域を実効支配するようになりました。

ただしこれらの勢力は国際社会からの承認を受けておらず、国連にも加盟していません。

一方、その他の地域では紛争や対立が約20年間続き、2012年(平成24年)にようやく一つのまとまった政府が成立しました。

それがソマリア連邦共和国です。

ソマリア連邦共和国は以前の統一政府【ソマリア民主共和国】の政体を継承しており、国際社会からも承認されているため国連加盟国となっています。

また、日本とも国交を結んでいるので、CGGSや大阪万博にソマリア連邦共和国が参加している…ということなのです。

【補足】

三者を記憶する方法として、次のようなものがあります。

・ソマリランド…旗に赤色が含まれる

・プントランド…旗に緑色が含まれる

・ソマリア連邦共和国…国旗が水色と白

緑と水色は同じ青系統で親和的なイメージ。

赤と水色は相反する色で対立的なイメージ。

ソマリア(Somalia)の~iaは、ラテン語を語源とする「~の土地、~の国」という地名接尾辞。イタリア(Italia)のイアと同じ。したがってソマリアとソマリランドはどちらも【ソマリ人の土地】という意味。

プントは古代エジプト王国と交易をしていたとされる国の名前。場所がどこにあったかは不明。日本で言えば邪馬台国のようなイメージ。

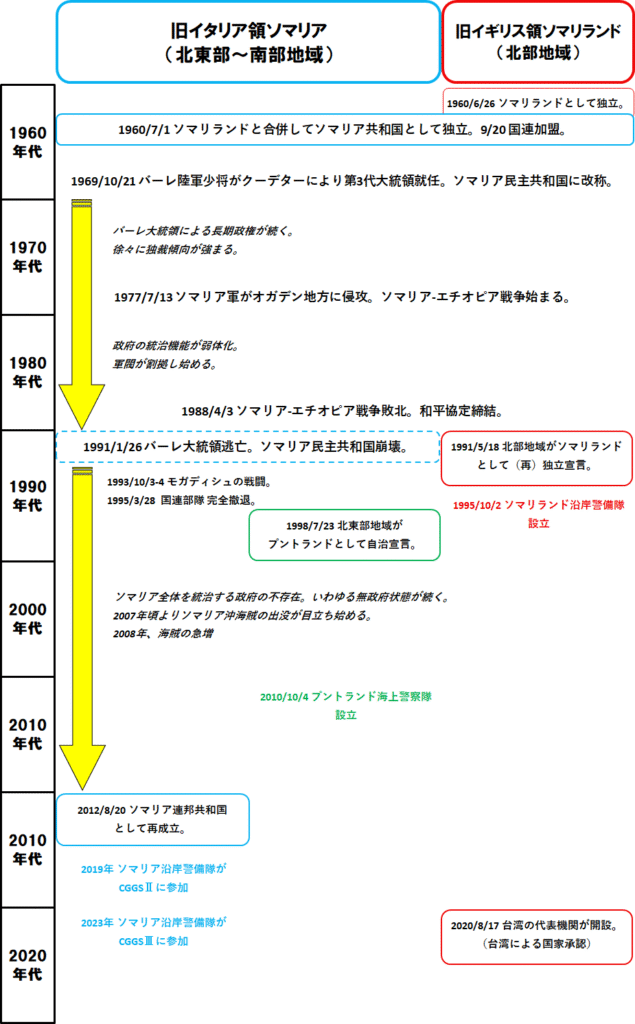

ソマリアの歴史

さて。

以上のように記述すると、あたかもソマリア連邦共和国こそが正統な存在であり、それ以外は何か不穏な抵抗勢力のように感じられるかもしれません。

しかし、話はそう単純でもないのです。

そもそも、1991年に【ソマリア民主共和国】政府が崩壊した後、その混乱のさなかにいち早くまとまったのがソマリランドであり、既に30年以上の歴史があります。

ソマリランド内でも混乱や対立が無かったわけではありませんが、他の地域に比べれば政情は安定していると言われています。

(あくまでソマリア領域内での比較)

また、プントランドにしても25年を経過しており、自治を宣言しながらもソマリア連邦共和国の構成体であることは認めているようです。

他方、ソマリア連邦共和国が成立したのは2012年であり、まだ10年ほどしか時間は経過していません。

なによりも同国が領域内を完全に掌握しているとは言えない状況であり、イスラム過激派の横行も続いています。

何故ここまで分断が進んでしまったかについては、様々な理由がからんでいます。

・ソマリ人の遊牧民的気質

・ソマリ社会における氏族同士の対立

・ソマリ領域の南北格差

・旧植民地時代に形成された社会・文化構造の違い

・バーレ政権下での弾圧の記憶

・バーレ政権崩壊後の自国民同士での虐殺の記憶

私がざっと考えただけでも上記の要因が思いつき、当サイトではとても解説しきれません。

とりあえず私がまとめた歴史図表が次のとおりです。

管理人独自作成

以上、

ごく大まかな”ソマリア”の解説でした。

それではいよいよコーストガード機関の話題に移りましょう。

あらかじめお伝えしておくと、ソマリアには3+1のCG機関が存在します。

①ソマリランド ソマリランド沿岸警備隊

②プントランド プントランド海上警察隊

③ソマリア連邦共和国 ソマリア警察沿岸警備隊

④ソマリア連邦共和国 ソマリア海軍・沿岸警備隊

それぞれどんな様子か簡単にご紹介していきます。

ソマリランド(北部地域)

Somaliland Coast Guard

ソマリランド沿岸警備隊

https://marines.govsomaliland.org/

https://www.facebook.com/somalilandcoastguard

右:2025年5月頃から登場したロゴマーク

ソマリランド沿岸警備隊は、ソマリランド独立宣言の4年後、1995年(平成7年)の設立とされています。

SLCGはソマリランド内務省に所属し、一般警察と並列する存在です。

したがって独立機関型CG機関に分類できます。

興味深いのはソマリランドには国防省に所属する陸軍が存在しながらも、海軍に相当する部隊は置かれていないこと。(空軍も存在しない)

-1024x446.gif)

中米地域で見られたような、小規模な海軍部隊が名称として”コーストガード”を名乗り、法執行機関としての役割も果たすスモールネイビー型ではないのです。

また、オセアニア地域の小規模島嶼国家におけるマルチポリス型とも異なっています。

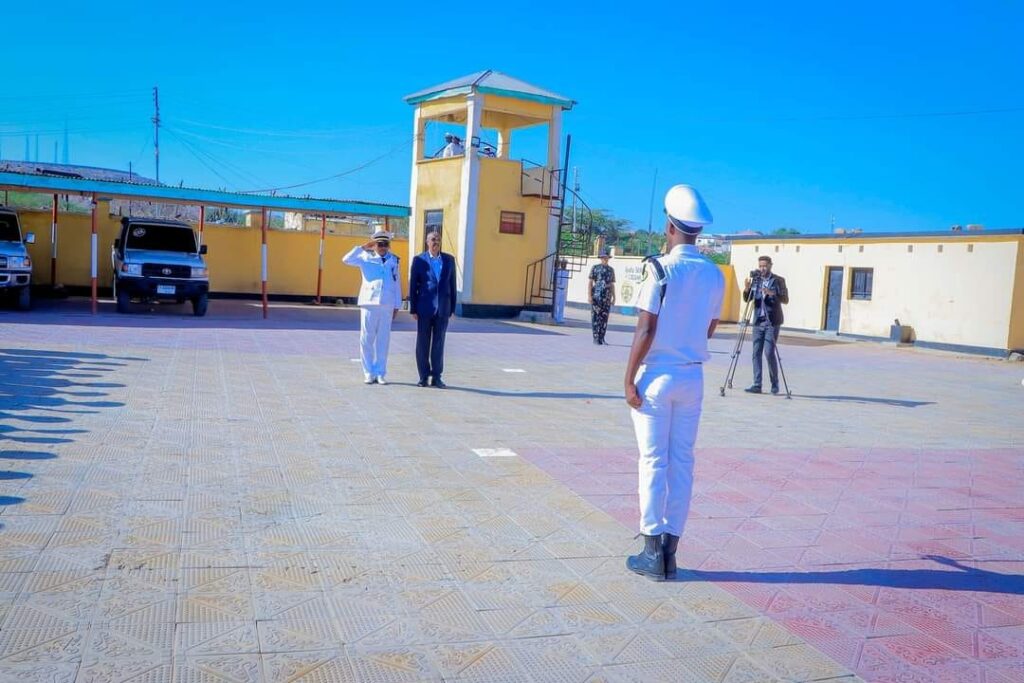

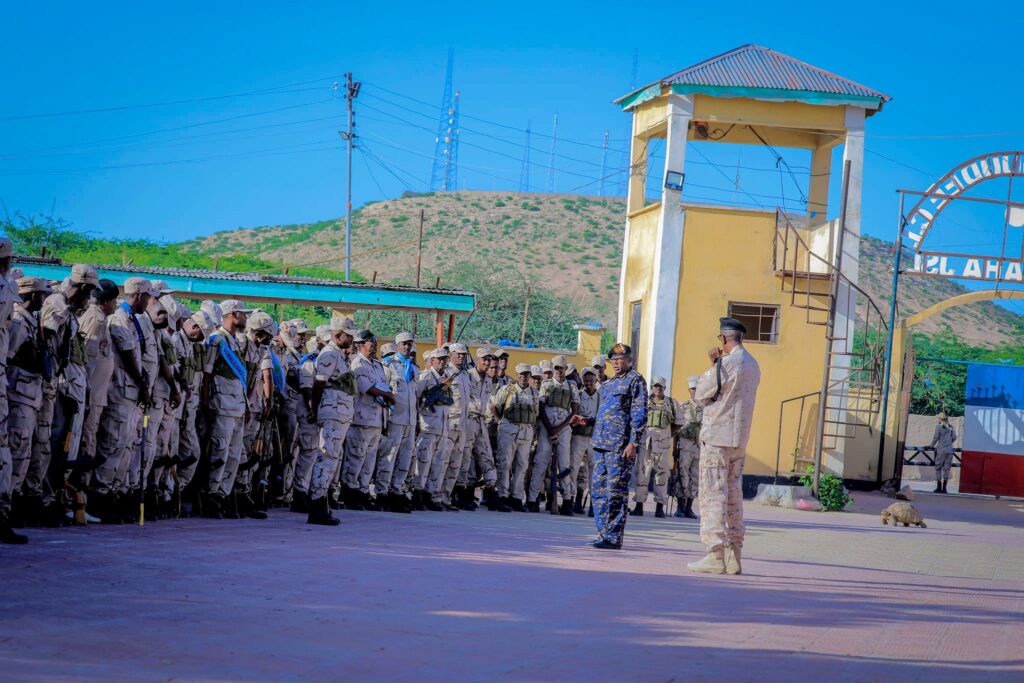

その他、船艇隻数や職員数については確たる情報がないものの、基地の様子から組織規模を推察することができます。

※動画途中で大きなサイレン音が流れます!

広々とした閲兵広場と立ち並ぶ庁舎、そして統一された制服姿。

観閲行進の様子からも、規律ある部隊行動の訓練がされていることがうかがえます。

ソマリア沿岸警備隊のさらなる発展の可能性が感じられます。

《余談》

ソマリランド沿岸警備隊の地方基地と思われる場所の写真。上官らしき人物の背後でなぜかリクガメが闊歩している。外から侵入したのか、基地内で飼っているのか不明。

プントランド(北東部地域)

Puntland Maritime Police Force(PMPF)

プントランド海上警察隊

https://www.facebook.com/pmpfofficial/

プントランド海上警察隊は、【プントランド・セキュリティ・フォース】(PSF)の一部隊です。

PSFとは国境警備部隊(ダルヴィーシュ部隊)・警察部隊・諜報部隊・刑務所部隊から構成される、治安部隊の総称のこと。

DASTUURKA DAWLADDAPUNTLAND EE SOOMAALIYA

2023 Puntland ConstitutionQodobka 86aad Ciidamada Nabadgelyada

I. Ciidamada Nabadgelyadu waxay u xilsaaran yihiin sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha Dawladda Puntland , waxayna ka kooban yihiin:

b. Daraawiishta.

t. Booliska.

j. Nabadsugidda.

x. Asluubta.※プントランド議会HPに掲載されたソマリ語による憲法条文

Dastuurka – Golaha Wakiillada

CONSTITUTION OF THE PUNTLAND STATE OF SOMALIA

(ソマリア・プントランド憲法)

December 2009

English Translation November 2011Article 86 – SECURITY FORCES

(第86条 – 治安部隊)

I. The security forces of Puntland shall be responsible to maintain the internal and external security of Puntland State and shall consist of:(プントランドの治安部隊は、国内および対外的な治安維持に責任を負い、以下の部隊で構成される)

(a) Border Police (Darawishta);

(国境警察(ダルヴィーシュタ))

(b) Police;

(警察)

(c) Intelligence forces; and

(諜報部隊)

(d) Correctional forces.

(矯正部隊)※国連食糧農業機関、国際自然保護連合、国連環境計画による共同データベースに掲載された意訳を含めた英語訳版。カッコ内は当HP管理人による日本語訳。

Constitution of the Puntland State of Somalia pdf

ECOLEX→”puntland constitution”で検索

そもそも、

プントランドはソマリア連邦共和国の一部として属する、という体裁をとっています。

これを自治州というのか、準独立国というのか難しいところです。

さらにプントランドの実力組織はミリタリー・サービス(軍隊)とは名乗ってはいません。

ただし、“ダルヴィーシュ部隊”と呼ばれる陸上組織は、事実上の陸軍とみなしてよいのではないか…と私は考えます。

それはさておき。

プントランド海上警察隊は一般警察及びダルヴィーシュ部隊と並列する存在であるため、独立機関型CG機関と位置づけることができそうです。

(軍事機関の傘下にもなく、陸上の一般警察機関の傘下にもないため)

この点は先に見たソマリランドのソマリランド沿岸警備隊と同様です。

-1024x446.gif)

そして、プントランド沿岸警備隊の上部機関については、安全保障省だと推定されます。(内務省とは異なる組織)

ところでPMPFの活動内容ですが、2025年6月直近ではダルヴィーシュ部隊とともにテロ組織であるイスラム過激派の掃討作戦に従事しています。

フェイスブックには当たりさわりのない写真が掲載されていますが、テレグラムには凄惨なものが数多く掲載されています。

(あえてリンクは張っていませんので、閲覧は自己責任でお願いします。)

はたしてこれがコーストガード機関の業務と言えるのかと理解に苦しむところです。

とは言え、

プントランドにはプントランドの現実があるのであり、それを外国人の私が軽々しく評価することはできません。

改めて外国組織の位置づけを考察することの難しさを痛感させられた次第です。

話は変わって。

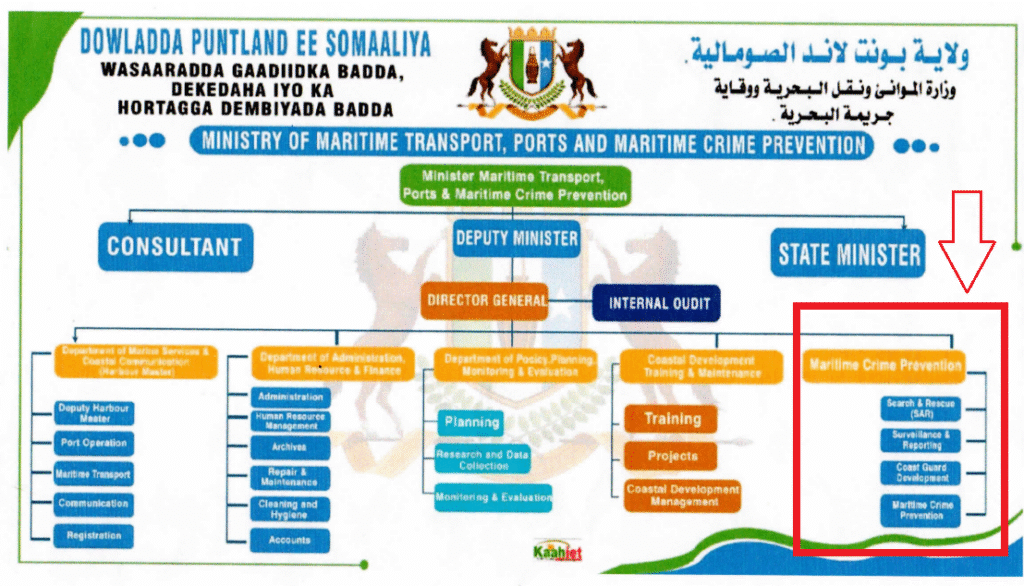

プントランドの海上交通・港湾・海上防犯省について触れておきます。

構造 – MOPTMCP

同省には海上防犯部門についての紹介があり、一見すると海上警察隊の上部機関のようにも思えるのですが…。

しかし、同省のフェイスブックにはPMPFではなく、一般警察の職員の姿が頻出しています。

このことから海上防犯部門は、港湾警察あるいは水上警察を所管しているではないかと想像されます。

(PMPFとまったく無関係ということはないと思います)

ソマリア連邦共和国(南部地域)

Somali Police Force

Department of Coast Guard

(SPF-DCG)

ソマリア警察沿岸警備隊

https://police.gov.so/

https://www.facebook.com/SomaliPolice

https://www.facebook.com/BooliiskaSoomaaliya?locale=fo_FO

“POLICE COAST GUARD”の意味

.jpg)

それでは本章の締めくくりとして、ソマリア連邦共和国のCG機関をご紹介します。

ソマリア警察沿岸警備隊は国内治安省に所属する一般警察の部署(Department of Coast Guard)です。

まず、この組織が警察機関傘下型CG機関であることは間違いありません。

そして、沿岸警備隊部門に強い独立性が見られないことから、警察機構本体が海上保安業務を行っているマルチポリス型と判断されます。

ところで。

実はソマリア連邦共和国にはもう一つの”コーストガード”が存在します。

Somali Navy and Coast Guard(SNCG)

ソマリア海軍・沿岸警備隊

https://web.mod.gov.so/

大変ややこしいことに、

ソマリア連邦共和国の海軍組織の名称は“Somali Navy & Coast Guard”(SNCG)と言います。

これは小規模海軍の呼称としてコーストガードを名乗っている例の一つだと考えられます。

この海軍組織はソマリア共和国の草創期から存在していたのですが、無政府状態だった1991年~2012年の間はほとんど機能していなかったようです。

その後、ソマリア連邦共和国の成立とともに徐々に復活し、海賊対策も行ってきました。

そんなSNCGですが、意外なことに日本の海上保安庁との交流の記録が残っています。

レポート:ソマリア連邦共和国海上法執行能力向上支援検討会合及びフォーラム

[2013年10月21日(Mon)]検討会合では、英国グリニッジ大学のGeorge Kiourktsoglou講師及び獨協大学の竹田いさみ教授により基調講演が行われ、ソマリア沿岸警備隊のFarah Ahmed Omar長官及びBulhan Hersiソマリア特使から、ソマリアの現状と課題、同国が実施している各種取り組みについて説明されるとともに、参加各機関から海賊対策・法執行能力向上に係る取り組みについて発表があり、活発な意見交換が行われました。

レポート:ソマリア連邦共和国海上法執行能力向上支援検討会合及びフォーラム-海洋政策研究所ブログファラー・アフメド・オマール長官

それは約20年ぶりに無政府状態が解消された年の翌年、2013年(平成25年)のこと。

海上保安庁と笹川平和財団との共催で会合が行われ、“沿岸警備隊長官”という肩書でファラー・アフメド・オマール氏が日本に招待されています。

同氏の名前は英語版Wikipediaの【ソマリア海軍】の記事の中にも登場するので、おそらくこの時の”沿岸警備隊”はSNCGのことだと思われます。

そして、この際ファラー長官が次のように語っています。

「ソマリア連邦共和国は、20年以上の内戦が続き、多くの国民が難民になるなどの状況にあったが、この2年の間に憲法が制定され、昨年、中央政府が樹立された。ソマリア沿岸警備隊は、約50年前に設立された歴史のある法執行機関である。」

「近年、ソマリア周辺海域における海賊行為が減少していることは、ソマリア国内における警察による取締り、沿岸警備隊の陸上における海賊対策及び宗教や氏族(部族)のリーダーによる指導が一定の成果を収めていることも寄与している。」

ソマリア連邦共和国海上法執行能力向上支援検討会合 成果概要(PDF)

ファラー長官の「約50年前」とはおそらく1964年で、SNCGが設立された年のこと。

また、「歴史ある法執行機関である」との言葉から、その当初から海上治安維持の機能も果たしていたことがうかがえます。

(なお、このフォーラムのことは『海上保安レポート2014』でも簡単に触れられている)

改めて整理してみると、

2つのCG機関がソマリア連邦共和国には存在することがわかります。

ソマリア警察沿岸警備隊

ソマリ・ポリス・フォース

デパートメント オブ コーストガード(SPF-DCG)

ソマリア海軍・沿岸警備隊

ソマリ・ネイビー アンド コーストガード(SNCG)

この両者が日本の資料で語られるとき、同じ“ソマリア沿岸警備隊”という表記になるため、一体どちらのことを指しているのか注意しなくてはなりません。

| 参加機関名義 | 参加機関 所属組織 | 出典 | |

|---|---|---|---|

| 2013年 (平成25年) ソマリアフォーラム | ソマリア沿岸警備隊 Somali Coast Guard | 笹川平和財団 海洋政策研究所ブログ | |

| 2017年 (平成29年) CGGSⅠ | 参加せず | ||

| 2019年 (令和1年) CGGSⅡ | ソマリア沿岸警備隊 Somali Coast Guard | 港湾省及びソマリア海軍 Ministry of Ports and Somali Navy | 『調査研究報告書』 |

| 2023年 (令和5年) CGGSⅢ | ソマリア沿岸警備隊 Somali Coastguard, Recourses & Resaerch Centre (SCRRC) | 不明 | CGGS公式HP |

既に見たように、

2013年のソマリアフォーラムで来日したのはSNCGの長官であり、その後の2017年のCGGSⅡに参加したのもSNCGだったと思われます。

なぜなら『調査研究報告書』ではその参加機関の所属先をソマリア海軍としているため。

ただし、2023年CGGSⅢが警察系・海軍系どちらの組織だったのかはハッキリしません。

おそらく警察系のSPF-DCGではないかと思われるのですが、情報不足によって断定はしづらい状況です。

いずれにせよ、

今後、国際的にどちらのCG機関がソマリアを代表していくのか注目されるところです。

以上、

ソマリアのCG機関に関するご紹介でした。

《参考文献》

・高野秀行『謎の独立国家ソマリランド そして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア』(株)本の雑誌社 2013.2.12

・遠藤貢『崩壊国家と国際安全保障 ソマリアにみる新たな国家像の誕生』有斐閣 2015.11.20

とりわけ高野氏の文献なくして本章はとても書き進められないものでした。著者による現地報告(ルポルタージュ)によって、ソマリの人々の様子が生き生きと描かれています。大著ですが平易に読み進めることができるので一読をおすすめします。

セネガル共和国

ハスマールの概要

High Authority for the Coordination

of Maritime Safety,Maritime Security and

Protection of the Marine Environment

セネガル

海上安全・治安・海洋環境保護

調整担当高等庁

(HASSMAR)

https://www.hassmar.gouv.sn/

https://www.facebook.com/mrccdakar

それでは最後にアフリカ大陸:西海岸の国から、セネガルをご紹介しましょう。

セネガル共和国と言えば、サッカー強豪国の一つ。

その他、首都ダカールの名を冠した「パリ・ダカール ラリーレース」も有名です。

さらにそのダカール市を、アニメ『機動戦士Zガンダム』でクワトロ・バジーナ大尉が演説を行った地として記憶している人も多いのではないでしょうか。

(第37話「ダカールの日」)

さて、

そんなセネガルのCG機関はセネガル海上安全・治安・海洋環境保護調整担当高等庁と言います。

通称はHASSMAR。

(High Authority for the Coordination of Maritime Safety,Maritime Security and Protection of the Marine Environment)

英語読みならば“ハスマー”ですが、同国の公用語はフランス語なので“ハスマール”と発音するのが適当と考えます。(固有名詞なので語頭のhは発音すると思われるのですが、いかがでしょうか…?)

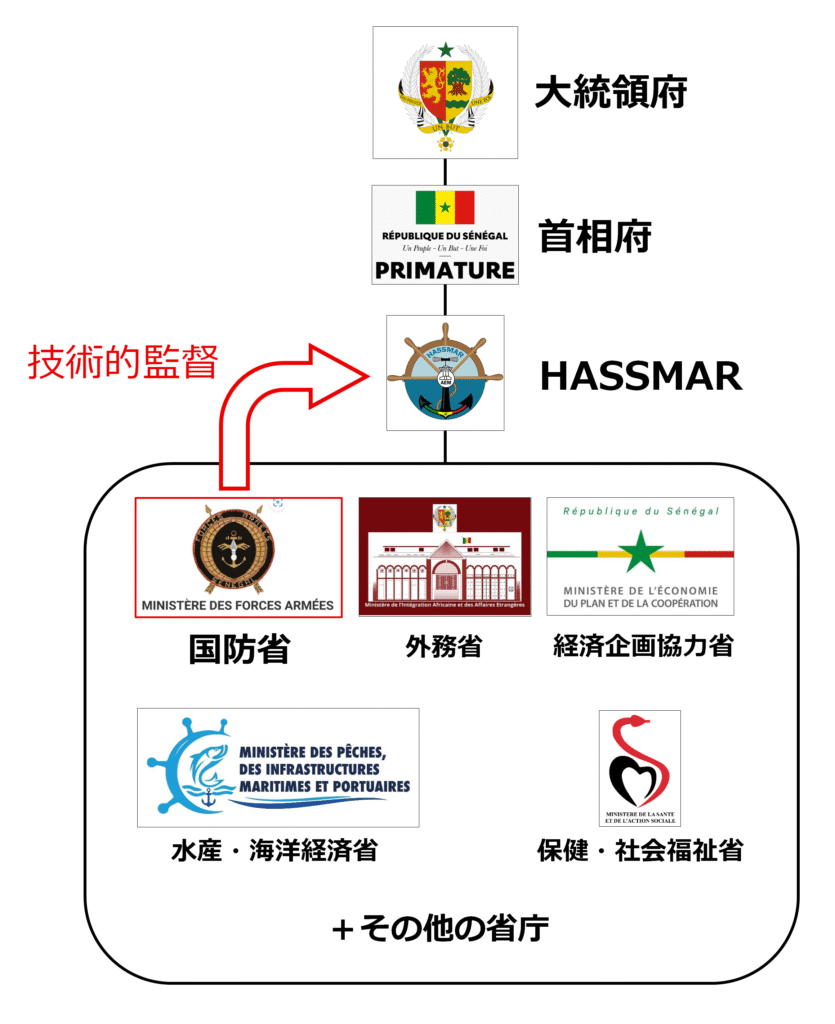

とりあえずこのハスマールは調整機関型CG機関に分類されます。

そして、

ハスマールは“高等庁”の名の通り、他の省庁に対して優越的な位置づけにあるのが特徴です。

これを日本政府で例えるならば、内閣府 総合海洋政策推進事務局のような海洋政策全般を統括する部署と言えるでしょう。

次に、その対象となる業務は以下のとおり。

・主権的権利の擁護

・国家の利益の保護

・公共の秩序の維持

・航行の安全性の確保

・違法行為の防止と摘発

・人、財産、施設の安全の確保

・海洋環境の保護と海洋資源の保全

これら中で特に重要と思われるのは海難救助業務です。

ハスマールは組織内に海難救助調整センター(MRCC)を構えており、これは担当する海域において海難事故の通報を受け付ける部署なのです。

(Maritime Rescue Coordination Centre)

そもそも“海難救助調整センター(MRCC)”はSAR条約(1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約)に基づいて、締約国内に設置することになっている海難通報部署のこと。

その統一的呼称が”MRCC”であり、具体的な部署の名称は各国で異なります。

例えば、日本の場合は海上保安庁本庁の警備救難部管理課【運用司令センター】がMRCCとしての機能を果たしています。

したがって、海上保安庁が海難の通報を受け、そのまま海上保安庁の船艇・航空機が現場に向かうわけです。

一方、セネガルのハスマール自体は船舶を運用する要員を抱えていないので、主としてセネガル海軍の艦艇を差し向ける形となります。

以上のように実働勢力の在り方は国によって様々ですが、セネガルが国際条約に基づいて海難救助体制を確立していることに大きな意義があると言えます。

ハスマールの位置づけ

ここからはハスマールのセネガル政府内における位置づけを詳しく見ていきます。

前述のとおり、ハスマールは海洋政策全般の司令塔としての役割とともに、関係する省庁間の調整役を担っています。

ただし、調整を受ける一般省庁の中でも、国防省、外務省、経済企画協力省、水産・海洋経済省、保健・社会福祉省はハスマールの監査委員会に委員を送りこむ立場にあります。

すなわち調整を受ける側と調整をする側との相互牽制が図られています。

さらに特徴的なのは、国防省の強い影響力を受けていること。

実際、長官職はセネガル海軍の将校をもって充てられています。

HASSMAR長官の言葉

ママドゥ・ンディアエ海軍大佐 HASSMARは、海上における国家的活動を調整し、海上国家緊急対応計画(PNIUM)を実施する超越的な使命を委ねられています。

MOT DE MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA HASSMAR | HASSMAR

共和国大統領府に所属し、行政上および横断的な立場から、海上緊急事態の省庁間コーディネーターとしての戦略的な役割を担っています。

これはそもそも『HASSMAR設置法』において、「HASSMARは”事務総長”と呼ばれる海軍の将官または上級士官の指揮下に置かれる。」と規定されているため。

(※当サイトではCG機関の長を長官と統一的に表現しています。)

もっと大きく言えば、ハスマールは首相府に属しつつも、国防省による技術的な監督を受けることになっているのです。

HASSMAR設置法

第2条 HASSMARは、国家の権限を所管する機関であり、海上における国家の行動の調整における政府の代表機関である。HASSMARは首相府に所属し、国防省の技術的監督下に置かれる。

第9条 HASSMARは、首相の提案に基づき大統領令により任命され、事務総長と呼ばれる海軍の将官または上級士官の指揮下に置かれる。

DECRET PORTANT CREATION DE LA HASSMAR | HASSMAR

このようにハスマールが国防省=セネガル海軍の強い影響を受けている理由としては、国内において他に十分な実働部隊を擁する機関が存在しないためではないかと考えられます。

また、船舶と船員の確保が難しい場合、海軍の物的・人的資源を以て充てるのは合理的な措置だと思われるからです。

なお、

海軍の影響力が強い調整機関としてはタイ海上法令執行司令センターも同様でした。

セネガルとタイの事例のように、調整機関型CG機関は建前として中立的・独立的な立場にはあります。

しかし、実際には実働勢力(船艇・航空機・人員など)を主として提供する政府機関の影響を受けやすいとみられます。

したがって、調整機関の場合は「その主体となる組織はどれか?」という点まで含めて考察していく必要があるでしょう。

おわりに

以上、CG機関の分布【アフリカ編】でした。

今回、執筆に時間がかかってしまいましたが、これは予想外に調査と整理が困難だったためです。

特にソマリアに関しては、表面的な現状をなぞるだけでは全く理解できませんでした。

そもそも国家、政府とは何か?

政治的に統治するとはどういう意味か?

国家が成立するとはどういうことなのか?

…そんな政治学の根源を考えさせられ、立ち止まることもしばしばでした。

ひるがえって、

ある国の行政機構がどのような形態で存在するか?はその国の地理・歴史・文化的な背景と深く関わっていることも痛感しました。

例えば、我が国の海上保安庁も、戦前の統一的海上保安機関の不在と太平洋戦争の敗戦という歴史的経緯を抜きにしては語れません。

現代の国家行政機構は世界的な潮流や傾向と無関係ではいられませんが、さりとて各国固有の事情を勘案せずに組織の在り方を論じても意味がないのです。

そして話は少し変わりますが、

コーストガードの“世界標準”を持ち出して日本の海上保安庁のことを語る風潮について。

そうした話題の展開を好む方々の脳裏に、果たして今回とりあげたようなアフリカ諸国の例は含まれているか私は疑わしく思っています。

しかし、“世界の”あるいは“諸外国の”といった文言を使い、標準や通常の在り方を論じるならば、少なくとも国連加盟国の7割~8割を子細に検討した結果でなくてはなりません。

当然、その中にはアフリカのことが含まれるはずですが…。

逆にこうした意味で、

今回【アフリカ編】を書き上げられたことを私は嬉しく思っています。

本稿が皆さまのお役に立てれば幸いです。

《次回、ヨーロッパ編へつづく》

《参考動画》

おことわり

以下に示す参加国一覧表は当サイト管理人が独自に作成したものです。

作成に当たっては、海上保安庁・日本財団の共同発表資料pdf及び『世界の海上保安機関の現状に関する調査研究報告書』を参考としました。

(以下、『報告書』と呼びます。)

世界の海上保安機関の現状に関する

調査研究報告書岩並秀一・大根潔 共著

書籍等 :: 世界の海上保安機関の現状に関する調査報告書 (xn--p8j1fc3cznsc6g4e.jp)

(公財)海上保安協会 発行

A4版 63頁 カラー画像付

次に、

参加国名等の邦訳については、公表資料に準拠しつつも当サイト管理人が一部修正しています。

(誤:コロモ連合→正:コモロ連合 など)

最後に、

「組織形態」の項目で軍事・国境・治安・警察・独立・調整とあるのは、『報告書』における分類を参考に表記したものです。

ただし、この『報告書』の内容はCGGSⅡ終了後時点でのものであり、CGGSⅢ初参加国については、当サイト管理人が独自に判断し分類しています。

【組織形態の分類】

①軍事機関 傘下型「軍事」

軍事機関 本体または

その傘下の実働勢力を有する機関

②国境警備機関 傘下型「国境」

国境警備機関 本体または

その傘下の実働勢力を有する機関

③治安警察機関 傘下型「治安」

治安警察機関 本体または

その傘下の実働勢力を有する機関

④警察機関 傘下型「警察」

警察機関 本体または

その傘下の実働勢力を有する機関

⑤独立機関型「独立」

上部機関が実働勢力を有しない機関であって、

①~④の機関形態以外の機関

⑥調整機関型「調整」

他のCG機関間の調整を行うことを任務とする機関

CGGS参加国一覧

| № | 地域 | 参加機関名 | 組織 形態 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

| 1 | 北米 | カナダ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 2 | 北米 | アメリカ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 3 | 中米 | バハマ国防軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 4 | 中米 | コスタリカ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 5 | 中米 | エルサルバドル海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 6 | 中米 | グアテマラ国防軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 7 | 中米 | ハイチ海運局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 8 | 中米 | ジャマイカ国防軍沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | ||

| 9 | 中米 | メキシコ海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 10 | 中米 | セントクリストファー・ ネービス国防軍沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 11 | 中米 | セントビンセント及び グレナディーン諸島警察 沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 12 | 中米 | トリニダード・トバゴ国防軍 沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 13 | 南米 | アルゼンチン沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 14 | 南米 | ブラジル海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 15 | 南米 | チリ海軍 海上領域商船総局 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 16 | 南米 | コロンビア海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 17 | 南米 | エクアドル海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 18 | 南米 | ガイアナ国防軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 19 | 南米 | パラグアイ海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 20 | 南米 | ペルー港務沿岸警備総局 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 21 | アジア | バングラデシュ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 22 | アジア | 王立ブルネイ警察隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 23 | アジア | カンボジア国家警察 | 警察 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 24 | アジア | 香港警察/海上部 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 25 | アジア | 中国海警局 | 治安 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 26 | アジア | 中国海事局 | 独立 | 〇 | ||

| 27 | アジア | インド沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 28 | アジア | インドネシア海上航空警察 | 警察 | 〇 | ||

| 29 | アジア | インドネシア運輸省 海運総局警備救難局 (KPLP) | 独立 | 〇 | ||

| 30 | アジア | インドネシア海上保安機構 (Bakamla) | 独立 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 31 | アジア | 日本海上保安庁 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 32 | アジア | 韓国海洋警察庁 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 33 | アジア | ラオス公安省 | 独立 | 〇 | ||

| 34 | アジア | マレーシア海上法令執行庁 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 35 | アジア | モルディブ国防軍沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 36 | アジア | ミャンマー海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 37 | アジア | パキスタン海上警備庁 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 38 | アジア | フィリピン沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 39 | アジア | シンガポール警察沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 40 | アジア | シンガポール海事港湾管理局 | 独立 | 〇 | ||

| 41 | アジア | スリランカ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 42 | アジア | タイ国家警察/海上警察部 | 警察 | 〇 | ||

| 43 | アジア | タイ海上法令執行司令センター | 調整 | 〇 | 〇 | |

| 44 | アジア | タイ海事局 | 独立 | 〇 | ||

| 45 | アジア | 東ティモール国家警察 :海事警察ユニット | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 46 | アジア | ベトナム沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 47 | 大洋州 | オーストラリア国境警備隊 /海上国境司令部 | 国境 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 48 | 大洋州 | クック諸島警察 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 49 | 大洋州 | フィジー共和国海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 50 | 大洋州 | キリバス警察隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 51 | 大洋州 | マーシャル諸島警察局 | 警察 | 〇 | ||

| 52 | 大洋州 | ミクロネシア国家警察 | 警察 | 〇 | ||

| 53 | 大洋州 | ナウル警察 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 54 | 大洋州 | ニュージーランド王立海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 55 | 大洋州 | ニウエ警察 | 警察 | 〇 | ||

| 56 | 大洋州 | パラオ司法省 海上保安・魚類野生動物保護部 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 57 | 大洋州 | パプアニューギニア国防軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 58 | 大洋州 | サモア警察 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 59 | 大洋州 | トンガ王国軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 60 | 大洋州 | ツバル警察 | 警察 | 〇 | ||

| 61 | 大洋州 | バヌアツ警察 | 警察 | 〇 | ||

| 62 | 中東 | バーレーン沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 63 | 中東 | イラン沿岸警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 64 | 中東 | ヨルダン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 65 | 中東 | オマーン王立警察沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | ||

| 66 | 中東 | カタール沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | ||

| 67 | 中東 | サウジアラビア国境警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 68 | 中東 | トルコ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 69 | 欧州 | アゼルバイジャン国家国境庁 | 国境 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 70 | 欧州 | ベルギー沿岸警備隊 | 調整 | 〇 | 〇 | |

| 71 | 欧州 | エストニア警察国境警備隊 | 国境 | 〇 | 〇 | |

| 72 | 欧州 | フランス海洋事務総局 | 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 73 | 欧州 | ジョージア沿岸警備隊 | 国境 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 74 | 欧州 | ドイツ連邦警察 | 警察 | 〇 | ||

| 75 | 欧州 | ギリシャ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 76 | 欧州 | アイスランド沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 77 | 欧州 | イタリア沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 78 | 欧州 | ラトビア国境警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 79 | 欧州 | リトアニア国境警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 80 | 欧州 | マルタ国軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 81 | 欧州 | オランダ沿岸警備隊 | 調整 | 〇 | ||

| 82 | 欧州 | ノルウェー王立海軍 沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 83 | 欧州 | ポーランド国境警備隊 | 国境 | 〇 | 〇 | |

| 84 | 欧州 | ポルトガル海事局 | 軍事 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 85 | 欧州 | ルーマニア国境警察 | 国境 | 〇 | 〇 | |

| 86 | 欧州 | ロシア連邦保安庁 国境警備局 | 国境 | 〇 | 〇 | |

| 87 | 欧州 | スペイン治安警察海上業務隊 | 治安 | 〇 | 〇 | |

| 88 | 欧州 | イギリス王立沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 89 | 欧州 | ウクライナ国境警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 90 | アフリカ | アルジェリア海軍 沿岸警備局 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 91 | アフリカ | ベナン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 92 | アフリカ | カメルーン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 93 | アフリカ | コモロ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 94 | アフリカ | ジブチ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 95 | アフリカ | エジプト海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 96 | アフリカ | ガーナ海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 97 | アフリカ | ケニア沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 98 | アフリカ | ケニア海事局 | 独立 | 〇 | ||

| 99 | アフリカ | マダガスカル海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 100 | アフリカ | モーリシャス警察隊 :国家沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | ||

| 101 | アフリカ | ナイジェリア海事安全庁 | 独立 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 102 | アフリカ | セネガル 海上安全・治安・海洋環境保護 調整担当高等庁 | 調整 | 〇 | 〇 | |

| 103 | アフリカ | セーシェル国防軍 沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 104 | アフリカ | シエラレオネ海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 105 | アフリカ | ソマリア沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 106 | アフリカ | 南アフリカ海上安全局 | 独立 | 〇 | 〇 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b442d3b.b54d1b60.2b442d3c.8052ed84/?me_id=1278256&item_id=23381828&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3960%2F2000014923960.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント