過去最多の参加を得たCGGSⅢが閉幕しました。会合に参加したCG機関を地域ごとに紹介していきます。

はじめに

世界海上保安機関長官級会合への参加国・不参加国を取り上げ、俯瞰するシリーズ第4回。

今回はアフリカ大陸のCG機関をご紹介します。

おそらく前回の中東地域以上に馴染みがない国が多く、ましてやCG機関の名称はほとんど知られていないと言っていいでしょう。

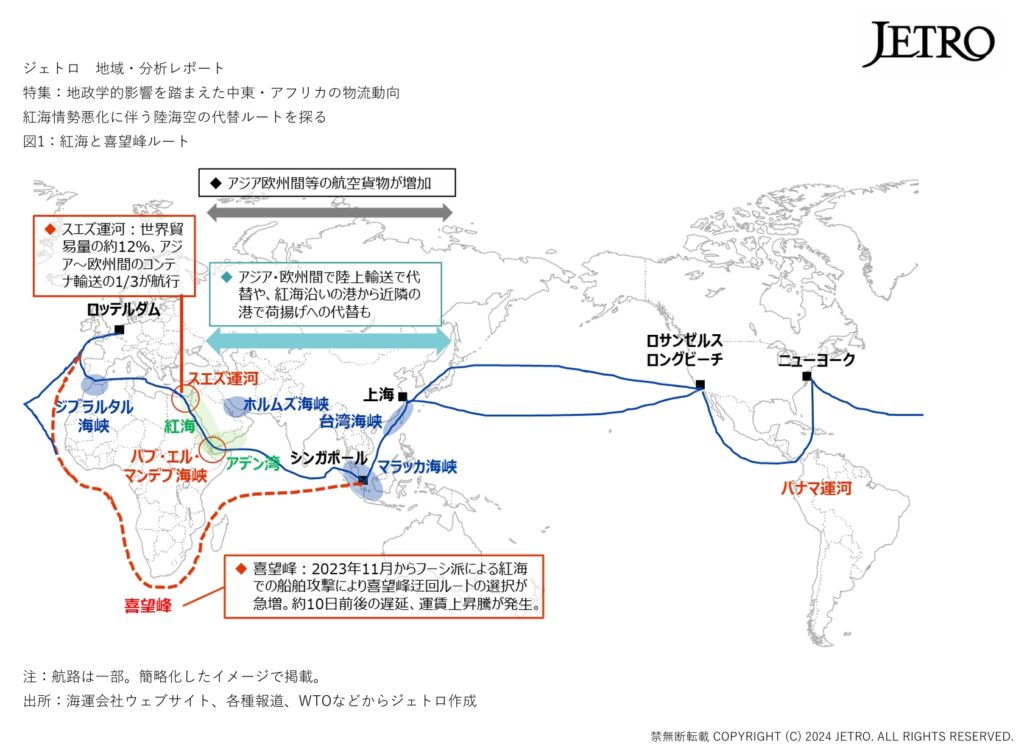

しかし、アジア圏とヨーロッパ圏を結ぶ地中海~紅海ルートはアラビア半島とアフリカ大陸北東部に挟まれた航路です。

とりわけ世界三大運河の一つスエズ運河は、国際航海において重要な場所。

さらに紅海側ルートがフーシ派や海賊の存在によって脅かされている現在、再びアフリカ最南端:喜望峰を回るルートの重要性も高まっています。

結局のところ、

国際貿易によって成り立つ日本にとって、世界中の海運・物流が安定化することが国の存立に不可欠なのです。

さて。

そう考えると遠いアフリカ諸国においても、海上保安を維持するCG機関の存在が気になってきませんか?

一体どんな国にどんな形のCG機関が活動しているのでしょう?

今回は特に組織形態に注目しながら、この地域を分析していきたいと思います。

アフリカCG機関の概要

| № | 参加機関名 | 組織 形態 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アルジェリア海軍 沿岸警備局 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 2 | ベナン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 3 | カメルーン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 4 | コモロ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 5 | ジブチ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 6 | エジプト海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 7 | ガーナ海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 8 | ケニア沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 9 | ケニア海事局 | 独立 | 〇 | ||

| 10 | マダガスカル海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 11 | モーリシャス警察隊: 国家沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | ||

| 12 | ナイジェリア海事安全庁 | 独立 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 13 | セネガル海上安全・治安・ 海洋環境保護 調整担当高等庁 | 調整 | 〇 | 〇 | |

| 14 | セーシェル国防軍 沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 15 | シエラレオネ海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 16 | ソマリア沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 17 | 南アフリカ海上安全局 | 独立 | 〇 | 〇 |

CGGSにこれまで参加したアフリカ諸国の数は16ヵ国、参加機関は17あります。

(ケニア共和国から海事局と沿岸警備隊の二つが参加したことによるズレ)

アフリカ諸国全体の特徴としては、地理的にヨーロッパ圏に近いことが挙げられます。

また歴史的にも植民地支配を受けた国々が大半であり、その影響の残滓は各国で使用される言語に見ることができます。

・ジブチ共和国…フランス語・アラビア語

・セネガル共和国…フランス語(公用語)

・南アフリカ共和国…英語(公用語)他11語が公用語

・ケニア共和国…英語・スワヒリ語

・ナイジェリア共和国…英語(公用語)

・モザンビーク共和国…ポルトガル語(公用語)

・赤道ギニア共和国…スペイン語(第一公用語)

そして、

参加機関の組織形態の内訳は次のとおり。

| 組織形態 | 機関数 | 備考 |

|---|---|---|

| 独立機関型 | 6 | ケニア海事局とKCGで 1カウントとしている |

| 軍事機関傘下型 | 6 | |

| 警察機関傘下型 | 2 | |

| 調整機関型 | 2 | ナイジェリアを 調整機関に独自分類した |

| 国境警備機関傘下型 | 0 | |

| 治安機関傘下型 | 0 |

俯瞰してみると、独立・軍事・警察・調整型とジャンルがばらけており、これまであったような極端な偏りは見られません。

《これまでの例》

・南米大陸…軍事型が多い

・オセアニア…警察型が多い

ただし、

これは2019年当時の『世界の海上保安機関の現状に関する調査研究報告書』pdfによる分類を元に集計した結果。

現在、所属組織(親組織)の名称が変更された国や、さらに組織形態の分類を見直すべきと感じるCG機関も見受けられます。

そこで今回の【アフリカ編】では、各組織形態から代表的な国を紹介しつつ、『報告書』の内容も再検証していきたいと思います。

独立機関型の国:ジブチ共和国

| № | 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | コモロ 沿岸警備隊 | 運輸省 国防省 | 〇 | 〇 | |

| 2 | ジブチ 沿岸警備隊 | 設備運輸省 ↓ インフラ設備省 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 3 | ガーナ 海事局 | 運輸省 | 〇 | 〇 | |

| 4 | ケニア 沿岸警備隊 | 内務省及び 政府全体の調整 | 〇 | 〇 | |

| 5 | ケニア 海事局 | 〇 | |||

| 6 | シエラレオネ 海事局 | 運輸航空省 | 〇 | 〇 | |

| 7 | 南アフリカ 海上安全局 | 運輸省 | 〇 | 〇 |

ジブチ共和国とDCG

Djiboutien coast-guard(英)

Garde-Côtes Djiboutienne(仏)

ジブチ沿岸警備隊

https://www.facebook.com/djibcoastguard

https://www.flickr.com/photos/138517596@N04/with/26441341048

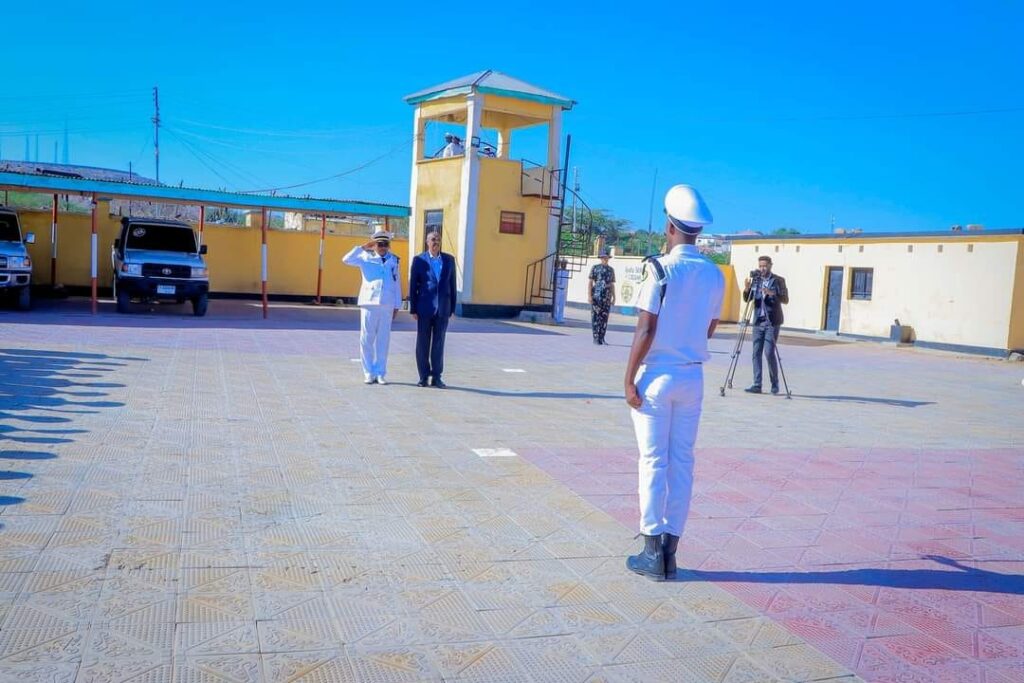

右:ワイス・オマール・ボゴレ長官(大佐)

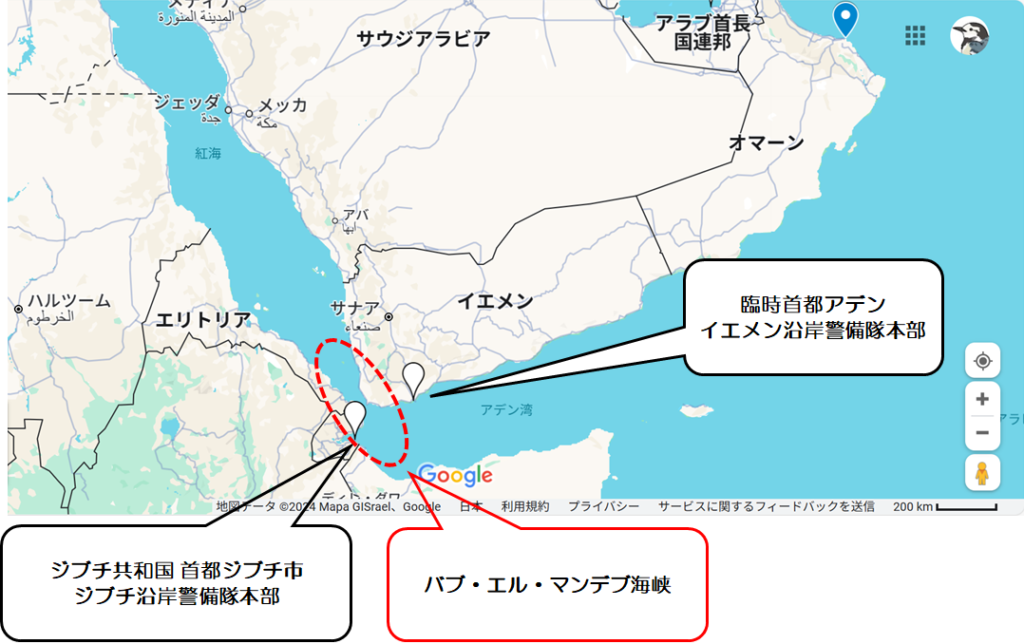

ジブチ共和国はアフリカ大陸東側、アデン湾・紅海に面する国です。

バブ・エル・マンデブ海峡を挟んで東にイエメンと接している他、北にエリトリア、西にエチオピア、南にソマリアという位置関係。

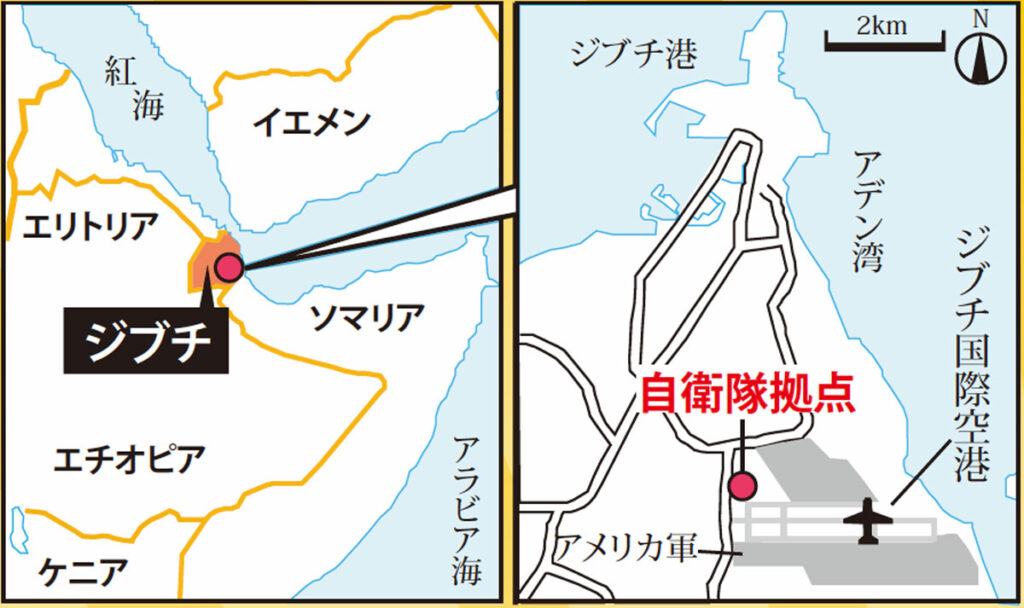

現在、ジブチ周辺海域には海上自衛隊の【派遣海賊対処行動 水上部隊】による護衛艦が派遣されていることは有名です。(派遣される護衛艦には海上保安官も同乗)

さらにジブチ国内には航空部隊及び支援隊の自衛隊基地が置かれている点で、日本にとって極めて重要な国だと言えます。

そんなジブチには【ジブチ沿岸警備隊】が存在し、海軍・国家憲兵隊・警察とは異なる実働勢力としてDCGは機能しています。

・インフラ設備省→ジブチ沿岸警備隊

・国防省→ジブチ海軍

・国防省→ジブチ国家憲兵隊

・内務省→ジブチ国家警察

すなわちDCGは典型的な独立機関型CG機関であり、特に上部機関が運輸行政を担当する省庁である点で海上保安庁と似ています。

さらにその業務内容についても、海保と共通しています。

・海上法執行

・領海の保安・監視

・違法漁業及び密輸・違法取引の取り締まり

・海洋汚染対策

・海賊対策や不法移民対策

・捜索救助

ただし、船舶の航行安全業務については実施していないようです。

海上保安庁とDCGの関わり

ところで、

自衛隊に限らず、海上保安庁もまたジブチに深く関わっていることはあまり知られていません。

しかし海上保安庁は10年以上も前からDCGに対して支援を続けているのです。

そもそも、DCGが設立されたのは2010年(平成22年)12月4日のこと。

当時の設備運輸省の傘下として置かれ、実質的な活動は翌2011年7月から開始されました。

ただし当初は全長11mの小型船舶(海保では監視取締艇のサイズ)が3隻あるのみ。

悪化する海上治安に対応困難であったことから、日本政府に対して巡視艇2隻の無償供与の要請があったことがきっかけです。(2013年5月)

そして、これに対して2015年に20m型巡視艇2隻(CL型に相当)をジブチに供与しています。

P-05 KHOR ANGAR(コール・アンガール)

P-06 DAMERJOG(ダメルジョグ)

さらに2024年にも30m型巡視艇2隻(PC型に相当)を供与。

4隻はいずれも隅田川造船(株)で建造され、船体設計は海上保安庁の巡視艇をベースとしています。

船体の色こそ灰色ですが、形状が似ていることがわかるでしょうか…?

また、巡視艇というハード面のみならず、それを運用するためのソフト面=人材育成への支援も続けられています。

以上のように、

ジブチに対する海上保安分野の支援は人的・物的両面にわたり、私が見る限りそれはアフリカ諸国の中でも最も手厚いものだと言えます。

そしてこれに呼応するように、DCGは過去三回の海上保安機関長官級会合にすべて参加しています。(アフリカ地域では他にナイジェリアのみ)

岩波長官(当時)とボゴレ長官

岩波 元長官とボゴレ長官

ジブチ沿岸警備隊のフェイスブックには、岩波秀一長官とワイス・オマール・ボゴレ長官が並んで写っている写真が残っており、両機関トップ同士の深い親交を感じることができます。

《参考文献》

①『ジブチ国 海上保安能力向上のための巡視艇建造計画準備調査報告書』

・2014年(平成26年)4月発行

・2013年(平成25年)9月30日~10月14日にかけての現地調査、12月12日~18日にかけての現地説明にもとづく報告書。

②『ジブチ共和国 海上保安能力向上計画準備調査報告書』

・2021年(令和3年)10月発行

・2020年9月~2021年1月にかけての遠隔調査、2021年2月17日~3月22日にかけての現地調査、8月25日~9月4日にかけての現地説明にもとづく報告書。

イエメン・ジブチの過去と現在

それでは改めてなぜ海上保安庁=日本政府はジブチに対して支援を続けているのでしょうか?

その理由はやはり同地の海賊を原因とするもので、2009年(平成21年)に日本政府が海上警備行動を発令した頃にまで話はさかのぼります。

同年3月に護衛艦さみだれ・さざなみの2隻が派遣され、海上自衛官約200名とともに8名の海上保安官が現地に向かいました。

さらに平行して同年4月~5月、イエメン共和国に海上保安能力向上等準備調査団が派遣されています。

その結果として、イエメン沿岸警備隊に35m型巡視艇の供与が計画されていたことは前回ご紹介したとおり。

ただし、2014年にイエメン内戦が勃発したことにより、この計画は中断されたままです。

その一方で、ジブチ共和国では2010年にジブチ沿岸警備隊が設立。

2013年に日本への巡視艇供与の要請があり、その結果2隻が引渡されたのが2015年のことでした。

右:ジブチ向け20m型

| 年 | 日 本 | イエメン | ジブチ |

|---|---|---|---|

| 2009年 H21年 | 海賊対処護衛艦を派遣 イに第1回調査団を派遣 海賊対処法施行 | ||

| 2010年 H22年 | イに第2回調査団を派遣 | 巡視艇計画が進む | DCG設立 |

| 2011年 H23年 | 東日本大震災 グアナバラ号事件、 海賊を逮捕起訴 | イエメン騒乱勃発、 フーシ派台頭始まる | DCG本格活動開始 自衛隊基地開所 |

| 2012年 H24年 | 在ジブチ日本国大使館 開設 | ||

| 2013年 H25年 | ジに第1回調査団を派遣 | 日本に巡視艇を要請 | |

| 2014年 H26年 | フーシ派、 首都サヌア掌握 | ||

| 2015年 H27年 | 多国籍海上部隊 CTF-151司令官に 海上自衛官が就任 | ハーディー政権派、 アデン市を 臨時首都とする | 日本から最初の 巡視艇2隻を受領 |

ここからは私の推論となりますが、

本来の計画はイエメン・ジブチ両国に巡視艇を供与することで、海賊を両岸から鎮圧することだったと思われます。

何故なら護衛艦・航空機の派遣は海賊対策に一定の効果を上げるものの、それは根本的な対策ではないからです。

むしろ究極の理想は海賊が出没しないことであり、仮に出没しても沿岸国の警察力によって鎮圧されることではないでしょうか。

そうすれば、多くの自衛隊員・海上保安官が日本に家族を残してこの地に派遣される必要がなくなります。

なによりこの海域を日本船舶のみならず、あらゆる国の船舶が安全に航行することができます。

それゆえに、当時は政情が安定していたイエメンと、ジブチの両沿岸国の海上法執行能力の向上を図ることを日本政府は企図していたものと推測されます。

しかし残念ながらその計画は片翼を失ってしまったため、結果としてジブチの重要度が高まったと考察できます。

以上、

海外支援の意義を再確認するとともに、日本・ジブチ両国の絆が世界の海運の安定に寄与することを願ってやみません。

DON DU PEUPLE JAPONAIS COMME SYMBOLE

DE L’AMITIÉ DE LA COOPÉRATION ENTRE

LE JAPON ET DJIBOUTI 2024

“日本とジブチの友好と協力の象徴として

日本国民からの贈り物 2024″

軍事機関傘下型の国:エジプト・アラブ共和国

| № | 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アルジェリア海軍 沿岸警備局 | 海軍司令部 国防省 | 〇 | 〇 | |

| 2 | ベナン海軍 | 〇 | |||

| 3 | カメルーン海軍 | 〇 | |||

| 4 | エジプト海軍 | 〇 | |||

| 5 | マダガスカル海軍 | 国防省及び 統合軍本部 | 〇 | 〇 | |

| 6 | セーシェル国防軍 沿岸警備隊 | 大統領室 国防省 | 〇 | 〇 |

スエズ運河とエジプト海軍

Egyptian Navy

エジプト海軍

https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/

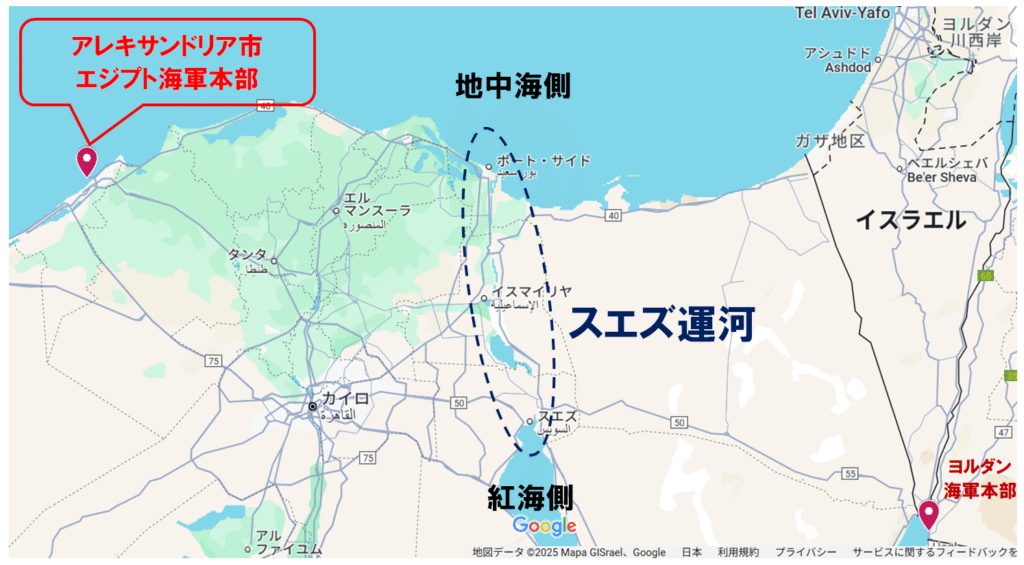

エジプト・アラブ共和国はアフリカ大陸北東部に位置する国。

西にリビア、南にスーダン、東にイスラエルと陸上国境を接し、さらに地中海を隔てて北にトルコと面しています。

エジプトと言えばまずピラミッド、スフィンクスというイメージですが、現代的な視点ではスエズ運河が通る要衝の地。

スエズ運河は紅海側のスエズ市と、地中海側のポートサイド市を結ぶ国際運河として有名です。

さらにこのスエズ運河は1888年(明治21年)の通称『スエズ運河の自由航行に関する条約』(コンスタンティノープル条約)によって各国の自由航行が保障されています。

1888年10月29日にコンスタンティノープルで調印されたスエズ海水運河の自由な航行を尊重する、イギリス、ドイツ、オーストリア・ハンガリー、スペイン、フランス、イタリア、オランダ、ロシア、トルコの間の条約

第1条

スエズ運河庁 – Constantinople Convention

スエズ海水運河は、国旗の区別なくすべての商船及び軍艦に対し、平時においても戦時においても、常に自由であり、且つ、開放される。よつて締約国は、平時においても戦時においても、運河の自由な使用をいかなる方法をもつても阻害しないことを約束する。運河は、絶対に封鎖権の行使に服せしめられることはない。

注:条文邦訳は外務省条約局『多数国間条約集』下巻,1966.1による。

補足:制定当時エジプトはオスマン・トルコ帝国の支配下にあったため、条約タイトルに名を連ねていない。

また、原則として平時・戦時、非交戦国・交戦国の如何を問わず、運河は開放され続けることが約束されています。

とは言いながら、

条約第10条では「エジプト国の防衛及び公の秩序の維持を確保するために、必要に応じて執るべき措置を妨げるものではない。」とも規定されています。

これにより実際にスエズ運河は今まで何度か通行不能となりました。

国際的に重要な航路であるがゆえに歴史的な紆余曲折を経たスエズ運河ですが、今日ではエジプト政府からある程度独立した【スエズ運河庁】によって管理されています。

スエズ運河庁は通行料を徴収する一方、中立的な立場から運河の利用を各国に保障している、というのが現状です。

さて、

そんなエジプトからはCGGSⅢにおいてエジプト海軍が初参加しました。

そもそもエジプトはアフリカ最大の軍事大国でもあり、陸軍だけでも31万人を擁する一大組織。

そして海軍では人員1万8500人、艦船隻数は145隻を誇り、加えてコーストガード勢力として48隻があるとみられています。

(人員については外務省HPに引用された『ミリタリーバランス2024』より)

(艦船については世界の艦船増刊『世界の海軍2024-2025』p39より)

ただし、

海軍の中における位置づけや業務内容については、いま一つ明らかではありません。

というのもエジプト公式HPに情報が掲載されておらず、海軍機構に関する一次情報を得ることができないため。

一方で、ウィキペディアには“Egyptian Coast Guard”の項目があり、インターネット上でのニュース記事も散見されます。

とりあえず海軍の中に沿岸警備部隊は存在するものの、組織としての対外的な独立性は薄いようです。

エジプト沿岸警備隊の情報

以上を踏まえて、

最近のエジプト軍公式Facebookから、それらしき船艇と職員の情報を拾ってみると…。

欧州連合、エジプトにSAR-1700捜索救難艇を納入

2025年4月15日エジプト、欧州連合、国際移住機関(IOM)の共同協力プログラムの一環として、エジプト海軍はSAR-1700級捜索救難艇3隻を受領しました。これらの艇にはエジプト国旗が掲揚され、最新の世界基準に沿った兵器システムと戦闘効率の大幅な技術的飛躍を遂げたエジプト海軍への就役を記念しました。

(中略)

SAR-1700捜索救助艇は、捜索救助分野における最新鋭のユニットの一つであり、エジプト海軍にとって貴重な戦力となります。

海軍は紅海沿岸で大量の麻薬密輸の試み阻止に成功した

(2025年3月10日)様々な戦略的方向で国家の国境を確保し、保護する作業を強化するための軍総司令部の指令の実施、およびすべてのエジプト沿岸に対する安全保障管理を強化するための海軍の努力の継続において、紅海基地の海軍部隊の一つは、南方艦隊の管轄内で大量の麻薬を密輸する試みに立ち向かうことに成功した。(後略)

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/pfbid025sKSYNPKQx8WdcrDnSidcjvwrSxLz3c3FEcR9piaX5p7UfVB2kBFu5wBzsELejXQl

このように純軍事的な任務以外にも、エジプト海軍は海難救助や法執行に従事することが窺えます。

しかしこれ以上は不明であるため、少し迂回した情報を参考とすることにします。

世界のコーストガード機関(WORLD COAST GUARD AGENCY)

【序文】

内務省 沿岸警備隊司令部 – 書籍

この本は、世界の沿岸警備隊組織に関する情報を提供し、その中での我が国の沿岸警備隊の地位をより深く理解し、認識と文化水準を高めることを目的として作成された。

作製:トルコ沿岸警備隊司令部 2013年5月

上掲したのはトルコ沿岸警備隊が2013年に発行した『世界のコーストガード機関』という、各国組織の概要を紹介した書籍。(海上保安庁の記事もあり)

その中からエジプト沿岸警備隊の記事を引用することとします。

(以下はトルコ語原文をgoogle翻訳により日本語化した画像)

あくまで今から10年以上前、2013年当時の情報であり、トルコ沿岸警備隊による調査の内容です。

それでもトルコは地理的にエジプトと近い国であり、情報の精度はある程度信頼できるのではないかと思われます。

とりあえず情報を抽出整理してみると次のとおり。

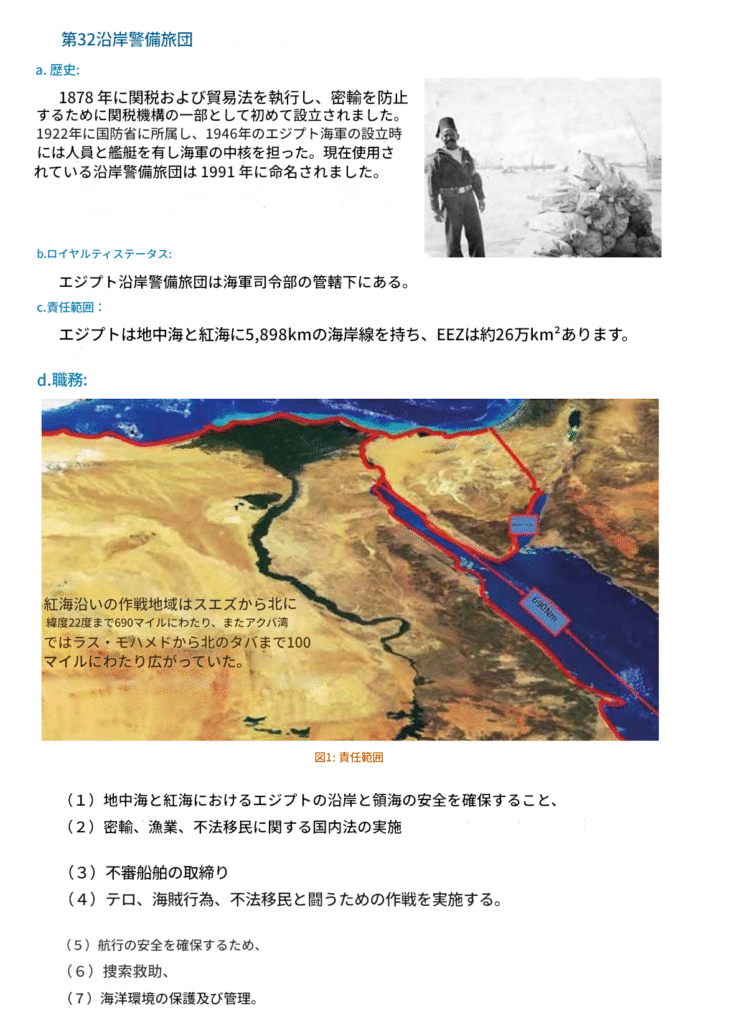

・1878年(明治11年)に税関組織の一部として発足。

・1922年(大正11年)に立憲君主制国家エジプト王国が成立。同年、国防省所属となる。

・1991年(平成3年)”沿岸警備隊旅団”の名称となる。

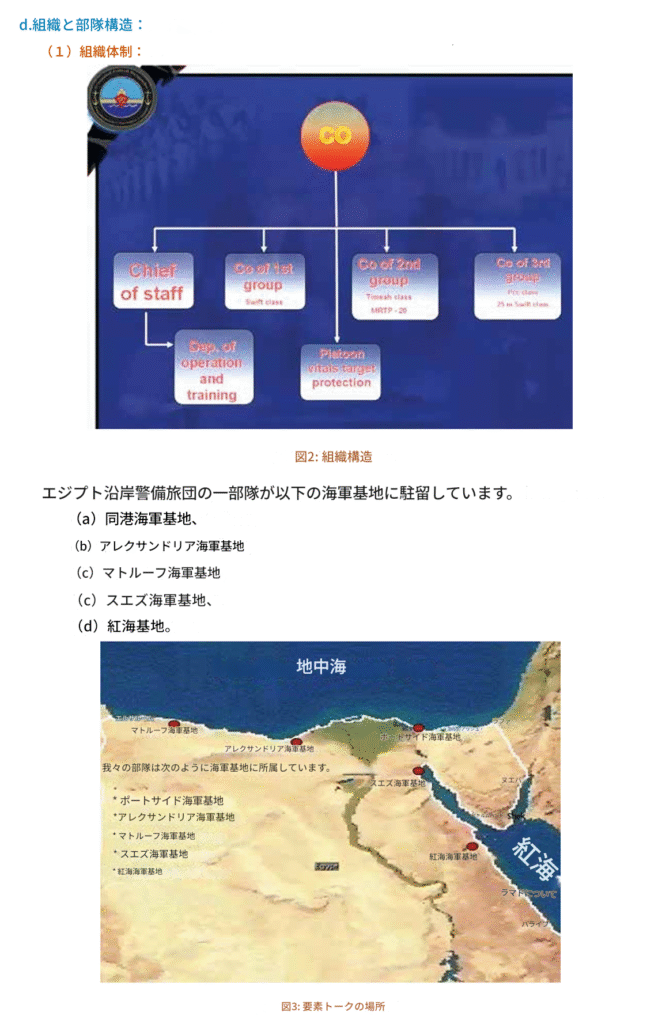

・沿岸警備隊旅団は海軍司令部の傘下にあり、大佐階級の将校によって指揮されている。

・業務は領海警備、法執行、航行安全確保、海難対応、環境保護など。

税関組織から発展したことや、一般的な海上保安業務を網羅していることから、【エジプト沿岸警備隊】も典型的なCG機関の内に数えることができそうです。

そして、完全に海軍に依存しているため、海軍本体がCG機関としての役割を果たすマルチネイビー型CG機関だと考えられます。

以上、

CG機関としてのエジプト海軍の情報は、付近を通航する船舶にとって重要であるため、積極的な政府広報が望ましいところです。

しかし、軍隊機構の一部に組み込まれているせいなのか、情報発信に限りがあるように感じられます。

これは軍事機関傘下型CG機関の情報は必然的に軍事機密情報に近くなってしまうことが原因かもしれません。

その良し悪しを簡単に評価することはできませんが、組織情報の透明度はCG機関の組織形態の如何を論じる際の一つのポイントだと言えるでしょう。

紅海危機とエジプト海軍

最後にエジプト及び世界の海運業界が現在直面している問題について触れておきます。

とりわけ問題となっているのは、イエメンの首都サヌアを中心としているフーシ派勢力が、紅海を通航する船舶に対して攻撃を加えていることです。

そして、その発端となったは2023年11月19日のギャラクシー・リーダー号拿捕事件。

GL号は英国のギャラクシー・マリタイムズ社から日本郵船株式会社が傭船していた自動車運搬船であり、日本人船員こそいなかったものの、乗組員25名もフーシ派によって長期間拘束されていました。

なお、2025年1月22日に乗組員全員が解放され一応の進展はありましたが、船体は未だ返還されていません。

そして、フーシ派による紅海通航船舶への攻撃は続いているため、国際貿易船がスエズ運河を回避しアフリカ南端の喜望峰ルートへ迂回するようになったのです。

こうした一連の情勢は紅海危機と呼ばれ、輸送にかかる日数および輸送コストの増大が世界の物価高騰に影響を及ぼしています。

紅海情勢悪化に伴う陸海空の代替ルートを探る

2024年11月7日紅海情勢悪化に伴う陸海空の代替ルートを探る | 地政学的影響を踏まえた中東・アフリカの物流動向 – 特集 – 地域・分析レポート – 海外ビジネス情報 – ジェトロ図1:紅海と喜望峰ルート

紅海情勢悪化による物流への影響

2024年9月27日紅海情勢悪化による物流への影響 | 地政学的影響を踏まえた中東・アフリカの物流動向 – 特集 – 地域・分析レポート – 海外ビジネス情報 – ジェトロ図2:スエズ運河および喜望峰を通航する船舶数推移(月次)

2019年1月~2024年8月

この紅海危機に対しては、アメリカを主軸とした「繁栄の守護者作戦」と、EUによる「アスピデス作戦」が展開され、多国籍艦艇部隊が現地に派遣されています。

しかし、そもそもフーシ派の暴挙の直接的な原因となった2023年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃と、その後に続くガザ戦争(イスラエルとパレスチナの対立)に未だ終息の兆しは見えません。

ひるがって、

こうした情勢はスエズ運河を利用する船舶の激減につながっており、エジプト国家収入への手痛い打撃となっています。

ただし私が調べた範囲では、エジプト海軍が民間船舶の航行安全に積極的に働きかけていることを示すようなニュースを見つけることができませんでした。

この背景として、エジプト政府自体は親米的ではあるものの、エジプト市民感情はパレスチナ支持との地域分析もあることから、イエメンのフーシ派と軍事的に対立する状況には至ってないようです。

(参考:(独)日本貿易振興機構アジア経済研究所『No.184 ガザ戦争に対するエジプトの反応を形成する要因』)

それにもしエジプト海軍の沿岸警備部隊が純粋な法執行活動・国際協力活動として紅海に展開するとしても、やはりそれは軍事行動の一環として見られる可能性があります。

さらに、フーシ派の背後にはイランの存在があるともされており、そうした国家間の緊張関係を刺激する懸念がある以上、軽々にエジプト海軍を動かすわけにはいかないのかもしれません。

軍事機関傘下型CG機関は海軍組織の人員と船艇資源を得られる利点もありますが、軍事機関であればこそ逆に動きづらい場面もあるのではないでしょうか。

いずれにせよ一触即発の状態が続く紅海周辺海域において、この地域の大国であるエジプトのコーストガード機能が果たしうる役割に私は注目しています。

ソマリアの理解のために

ソマリアに対する印象

次にご紹介するのは“アフリカ大陸の角“と表現されるアデン湾・アラビア海に突き出した”ソマリア”です。

ソマリアと言えば、崩壊国家というネガティブなイメージが強く、日本の外務省からも危険度レベル4「退避してください。渡航は止めてください」の退避勧告が出されています。

また、映画『ブラックホーク・ダウン』において、その印象を強くしている人も多いのではないでしょうか。

この映画は1993年10月3日、ソマリアの首都モガディシュにおいてアメリカ陸軍:第160特殊作戦航空連隊のヘリコプター「ブラックホーク」がソマリア民兵に撃墜された事件を元にしています。

その他、

“ソマリア”は【アデン湾・ソマリア沖の海賊】というワンフレーズの中でのみ語られがちです。

正直なところ、「ソマリアは危険な国」という印象しかない気がします。

しかし、CGGSⅡとⅢには同国も参加しており、さらには大阪万博2025にもパビリオンを出展しています。

では現在の”ソマリア”は一体どうなっているのでしょうか?

それをコーストガード機関を軸に読み解いていきます。

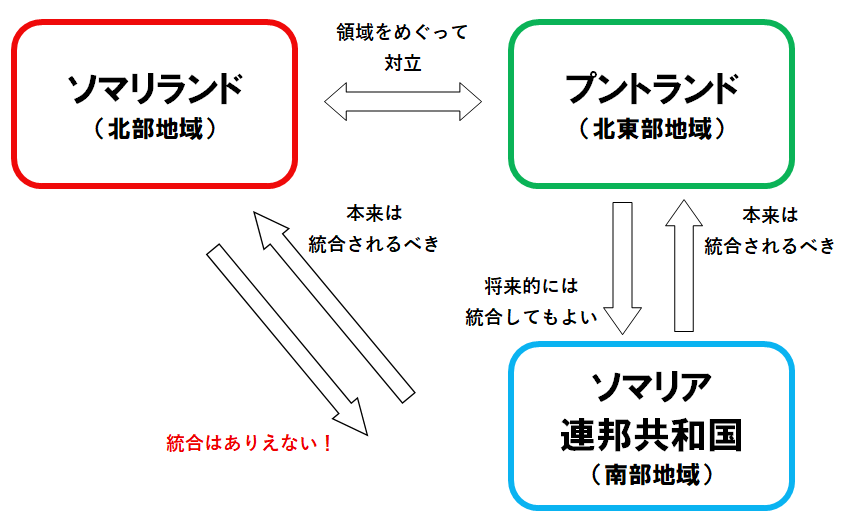

3つのソマリア

まず、現在のソマリア地域は大まかに3つの勢力に分裂しています。(2025年6月現在)

(2025年6月更新)

ソマリア – Wikipedia(英語版)より

次に”ソマリア”の国土イメージについて、左を向いたタツノオトシゴ、あるいは数字の「7」を想像してみてください。

これに大雑把な勢力分布を当てはめてみるとこのようになります。

7の上辺の左がソマリランド

7の角のあたりがプントランド

7の下側がソマリア連邦共和国

白い部分は領域未確定地

さらにこの3つの勢力の関係図がこちら。

現在分裂している3つの勢力は、元々一つの【ソマリア民主共和国】として統一されていました。

それが1991年(平成3年)に独裁政治を続けてきたバーレ大統領が失脚したことにより、国内全体を統治する政府が失われてしまったのです。

その結果、ソマリランドやプントランドといった政府機能を有した勢力が誕生し、それぞれの地域を実効支配するようになりました。

ただしこれらの勢力は国際社会からの承認を受けておらず、国連にも加盟していません。

一方、その他の地域では紛争や対立が約20年間続き、2012年(平成24年)にようやく一つのまとまった政府が成立しました。

それがソマリア連邦共和国です。

ソマリア連邦共和国は以前の統一政府【ソマリア民主共和国】の政体を継承しており、国際社会からも承認されているため国連加盟国となっています。

また、日本とも国交を結んでいるので、CGGSや大阪万博にソマリア連邦共和国が参加している…ということなのです。

【補足】

三者を記憶する方法として、次のようなものがあります。

・ソマリランド…旗に赤色が含まれる

・プントランド…旗に緑色が含まれる

・ソマリア連邦共和国…国旗が水色と白

緑と水色は同じ青系統で親和的なイメージ。

赤と水色は相反する色で対立的なイメージ。

ソマリア(Somalia)の~iaは、ラテン語を語源とする「~の土地、~の国」という地名接尾辞。イタリア(Italia)のイアと同じ。したがってソマリアとソマリランドはどちらも【ソマリ人の土地】という意味。

プントは古代エジプト王国と交易をしていたとされる国の名前。場所がどこにあったかは不明。日本で言えば邪馬台国のようなイメージ。

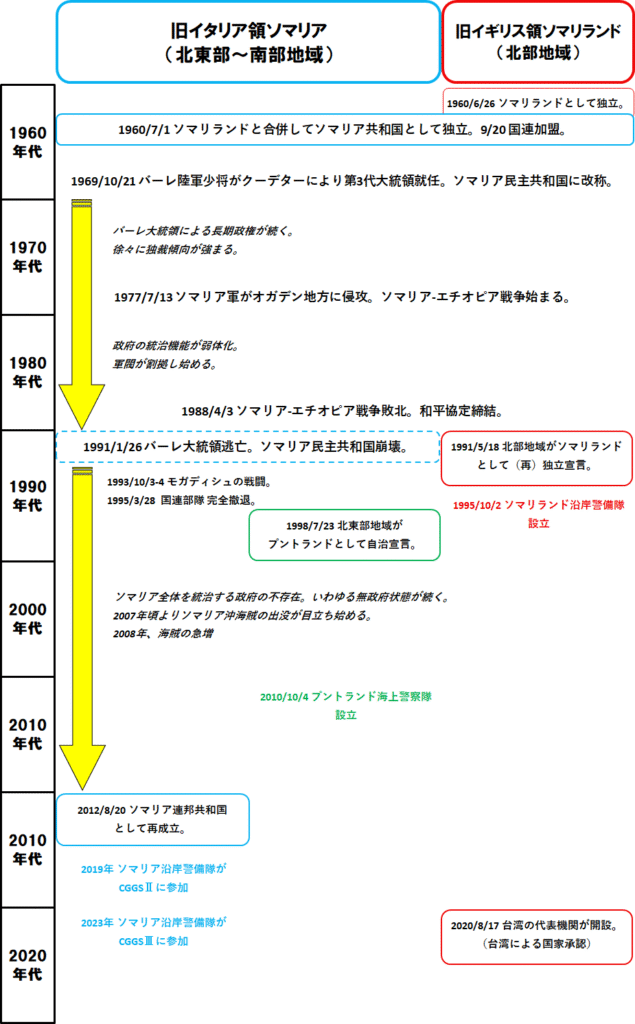

ソマリアの歴史

さて。

以上のように記述すると、あたかもソマリア連邦共和国こそが正統な存在であり、それ以外は何か不穏な抵抗勢力のように感じられるかもしれません。

しかし、話はそう単純でもないのです。

そもそも、1991年に【ソマリア民主共和国】政府が崩壊した後、その混乱のさなかにいち早くまとまったのがソマリランドであり、既に30年以上の歴史があります。

ソマリランド内でも混乱や対立が無かったわけではありませんが、他の地域に比べれば政情は安定していると言われています。

(あくまでソマリア領域内での比較)

また、プントランドにしても25年を経過しており、自治を宣言しながらもソマリア連邦共和国の構成体であることは認めているようです。

他方、ソマリア連邦共和国が成立したのは2012年であり、まだ10年ほどしか時間は経過していません。

なによりも同国が領域内を完全に掌握しているとは言えない状況であり、イスラム過激派の横行も続いています。

何故ここまで分断が進んでしまったかについては、様々な理由がからんでいます。

・ソマリ人の遊牧民的気質

・ソマリ社会における氏族同士の対立

・ソマリ領域の南北格差

・旧植民地時代に形成された社会・文化構造の違い

・バーレ政権下での弾圧の記憶

・バーレ政権崩壊後の自国民同士での虐殺の記憶

私がざっと考えただけでも上記の要因が思いつき、当サイトではとても解説しきれません。

とりあえず私がまとめた歴史図表が次のとおりです。

管理人独自作成

以上、ごく大まかな”ソマリア”の解説でした。

それではいよいよコーストガードの紹介に移りましょう。

“ソマリア” 3つのコーストガード機関

ソマリランド(北部地域)

Somaliland Coast Guard

ソマリランド沿岸警備隊

https://marines.govsomaliland.org/

https://www.facebook.com/somalilandcoastguard

ソマリランド沿岸警備隊は、ソマリランド独立宣言の4年後、1995年(平成7年)の設立とされています。

SLCGはソマリランド内務省に所属し、一般警察と並列する存在です。

したがって独立機関型CG機関に分類できます。

興味深いのはソマリランドには国防省に所属する陸軍が存在しながらも、海軍に相当する部隊は置かれていないこと。(空軍も存在しない)

-1024x446.gif)

中米地域で見られたような、小規模な海軍部隊が名称として”コーストガード”を名乗り、法執行機関としての役割も果たすスモールネイビー型ではないのです。

また、オセアニア地域の小規模島嶼国家におけるマルチポリス型とも異なっています。

その他、船艇隻数や職員数については確たる情報がありませんが、基地の様子から組織規模を推察することができます。

広々とした閲兵広場と立ち並ぶ庁舎、そして統一された制服姿。

ソマリア沿岸警備隊のさらなる発展の可能性が感じられます。

プントランド

Puntland Maritime Police Force

プントランド海上警察隊

https://www.facebook.com/pmpfofficial/

ソマリア連邦共和国

まず、現在”ソマリア”には3つのCG機関が存在しています。

・ソマリランド …ソマリランド沿岸警備隊

・プントランド …プントランド海上警察隊

・ソマリア連邦共和国…ソマリア沿岸警備隊

国連に加盟しているソマリア連邦共和国はともかく、他の二者については少し意外な気もします。

しかし、アデン湾・ソマリア沖の海賊問題には、国連への加盟・非加盟(国際承認のある・なし)に関わらず取り組まなければならないという実情があると考えられます。

警察機関傘下型の国

| № | 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | モーリシャス警察隊: 国家沿岸警備隊 | モーリシャス警察隊 | 〇 | ||

| 2 | ソマリア沿岸警備隊 | 港湾省及び海軍 ↓ 国内治安省 | 〇 | 〇 |

ソマリア連邦共和国

Somali Police Force

Department of Coast Guard

ソマリア警察沿岸警備隊

https://police.gov.so/

https://www.facebook.com/SomaliPolice

https://www.facebook.com/BooliiskaSoomaaliya?locale=fo_FO

“POLICE COAST GUARD”の意味

そして、現在でもソマリアでは分裂状態が続いており、特に国土の北部は“ソマリランド共和国”(リパブリック・オブ・ソマリランド)が広く実効支配しているのが現状。

とはいえ、

ソマリア連邦共和国(フェデラル・リパブリック・オブ・ソマリア)が国連加盟国として承認され、日本とも国交を結んでいます。

そんな同国には警察機構の一部としてソマリア警察沿岸警備隊が存在し、CGGSⅡとⅢにも参加しました。

※ソマリア連邦共和国は大阪万博2025にもパビリオンを出展しています!

では、結局のところソマリアの現状はどのようになっているのでしょうか?

日本における文脈では【アデン湾・ソマリア沖の海賊】というワンフレーズの中で語られがちなソマリアを、コーストガードの視点から探ってみたいと思います。

ソマリア警察沿岸警備隊の位置づけ

| 年 | 日 本 | ソマリア 連邦共和国 | プントランド | ソマリランド |

|---|---|---|---|---|

| 1960年 S35年 | 7/1 ソマリア共和国を 国家承認 | 7/1 イタリア領ソマリア独立 同日、ソマリランドと合併、 ソマリア共和国 誕生 9/20 国連加盟 | 6/26 英領ソマリランド独立 | |

| 1969年 S44年 | 10/21 ソマリア民主共和国に改称 | |||

| 1982年 S57年 | 10/1 駐日ソマリア民主共和国 大使館開設 | |||

| 1990年 H2年 | 7/1 駐日ソマリア民主共和国 大使館閉鎖 | |||

| 1991年 H3年 | ||||

| 1992年 H4年 | ||||

| 1993年 H5年 | 10/3-4 モガディシュの戦闘 | |||

| 1994年 H6年 | ||||

| 1995年 H7年 | ||||

| 1996年 H8年 | ||||

| 1997年 H9年 | ||||

| 1998年 H10年 | 7/23 自治宣言 | |||

| 1999年 H11年 | ||||

| 2009年 H21 | 海賊対処護衛艦を派遣 イに第1回調査団を派遣 海賊対処法施行 | |||

| 2010年 H22 | イに第2回調査団を派遣 | 巡視艇計画が進む | DCG設立 | |

| 2011年 H23 | 東日本大震災 グアナバラ号事件、 海賊を逮捕起訴 | イエメン騒乱勃発、 フーシ派台頭始まる | DCG本格活動開始 自衛隊基地開所 | |

| 2012年 H24 | 在ジブチ日本国大使館 開設 | |||

| 2013年 H25 | ジに第1回調査団を派遣 | 日本に巡視艇を要請 | ||

| 2014年 H26 | フーシ派、 首都サヌア掌握 | |||

| 2015年 H27 | 多国籍海上部隊 CTF-151司令官に 海上自衛官が就任 | ハーディー政権派、 アデン市を 臨時首都とする | 日本から最初の 巡視艇2隻を受領 |

調整機関型の国

| № | 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | 組織 形態 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ナイジェリア 海事安全庁 | 運輸省 | 独立 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 2 | セネガル 海上安全・治安・ 海洋環境保護 調整担当高等庁 | 大統領事務総局 (首相府?) | 調整 | 〇 | 〇 |

セネガル共和国

High Authority for the Coordination

of Maritime Safety,Maritime Security and

Protection of the Marine Environment

セネガル

海上安全・治安・海洋環境保護

調整担当高等庁

(HASSMAR)

https://www.hassmar.gouv.sn/

https://www.facebook.com/mrccdakar

セネガル共和国と言えば、サッカー強豪国の一つ。

その他、首都ダカールの名を冠した「パリ-ダカール ラリーレース」も有名です。

さらにそのダカールを、アニメ『機動戦士Zガンダム』でクワトロ・バジーナ大尉が演説を行った地として記憶している人も多いのではないでしょうか。

さて、

そんなセネガルのCG機関はセネガル海上安全・治安・海洋環境保護調整担当高等庁と言います。

通称はHASSMAR。

(High Authority for the Coordination of Maritime Safety,Maritime Security and Protection of the Marine Environment)

英語読みならば“ハスマー”ですが、同国の公用語はフランス語なので“ハスマール”と発音するのが適当と考えます。(固有名詞なので語頭のhは発音すると思われるのですが、いかがでしょうか…?)

そして、

ハスマールは“高等庁”の名の通り、他の省庁に対して優越的な位置づけにあるのが特徴です。

これを日本政府で例えるならば、内閣府 総合海洋政策推進事務局のような海洋政策全般を統括する部署と言えるでしょう。

そして、その対象となる業務は以下のとおり。

・主権的権利の擁護

・国家の利益の保護

・公共の秩序の維持

・航行の安全性の確保

・違法行為の防止と摘発

・人、財産、施設の安全の確保

・海洋環境の保護と海洋資源の保全

これら中で特に重要と思われるのは海難救助業務です。

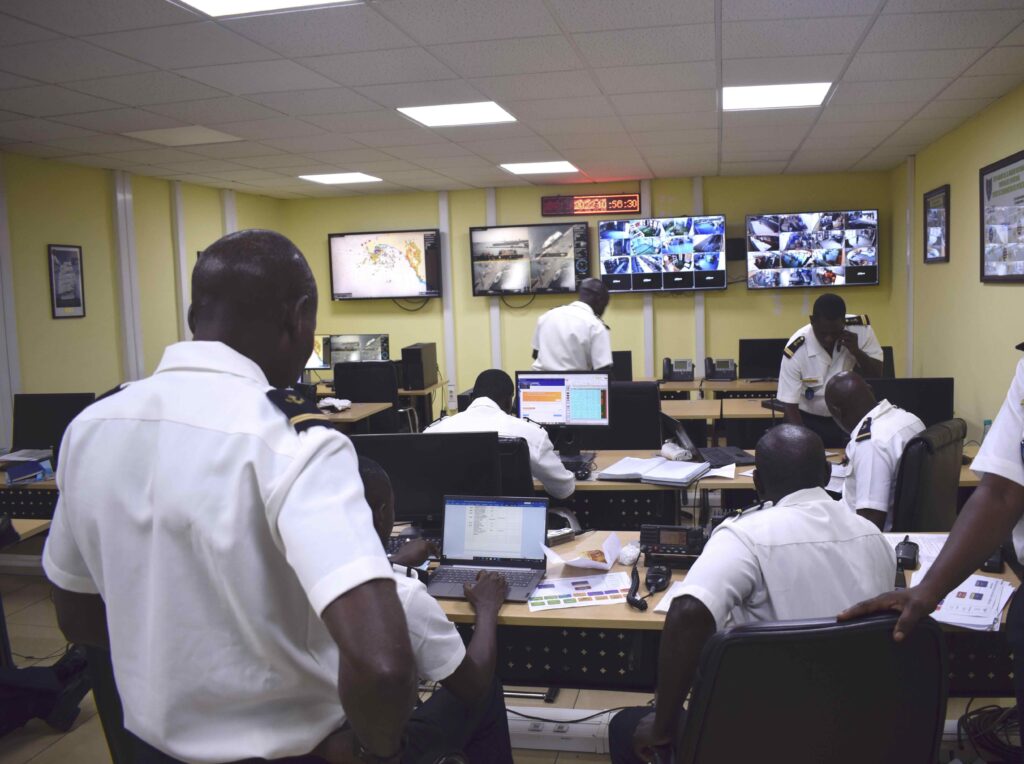

ハスマールは組織内に海難救助調整センター(MRCC)を構えており、これは担当する海域において海難事故の通報があった場合に対応する部署です。

(Maritime Rescue Coordination Centre)

そもそも“海難救助調整センター(MRCC)”はSAR条約(1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約)に基づいて、締約国内に設置することになっている海難通報部署のこと。

その統一的呼称が”MRCC”であり、具体的な部署の名称は各国で異なります。

例えば、日本の場合は海上保安庁本庁の警備救難部管理課【運用司令センター】がMRCCとしての機能を果たしています。

したがって、海上保安庁が海難の通報を受け、そのまま海上保安庁の船艇・航空機が現場に向かうわけです。

一方、セネガルのハスマール自体は船舶を運用する要員を抱えていないので、主としてセネガル海軍の艦艇を差し向ける形となります。

以上のように実働勢力の在り方は国によって様々ですが、セネガルが国際条約に基づいて海難救助体制を確立していることに大きな意義があると言えます。

政府内におけるハスマールの位置づけ

さて。

ここからはハスマールのセネガル政府内における位置づけを詳しく見ていきます。

前述のとおり、ハスマールは海洋政策全般の司令塔としての役割とともに、関係する省庁間の調整役を担っています。

そして、その関係省庁には主として次のものが挙げられます。

これら4つの省庁はハスマールによる業務調整を受ける立場であると同時に、ハスマールの監査委員会のメンバーでもあります。

さらに、ハスマールの位置づけを考える上で特徴的なのは、国防省の強い影響力を受けていること。

実際、長官職はセネガル海軍の将校をもって充てられています。

HASSMAR長官の言葉

ママドゥ・ンディアエ海軍大佐 HASSMARは、海上における国家的活動を調整し、海上国家緊急対応計画(PNIUM)を実施する超越的な使命を委ねられています。

MOT DE MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA HASSMAR | HASSMAR

共和国大統領府に所属し、行政上および横断的な立場から、海上緊急事態の省庁間コーディネーターとしての戦略的な役割を担っています。

これはそもそも『HASSMAR設置法』において、「HASSMARは”事務総長”と呼ばれる海軍の将官または上級士官の指揮下に置かれる。」と規定されているため。

(※当サイトではCG機関の長を長官と統一的に表現しています。)

もっと大きく言えば、ハスマールは首相府に属しつつも、国防省による技術的な監督を受けることになっているのです。

HASSMAR設置法

第2条 HASSMARは、国家の権限を所管する機関であり、海上における国家の行動の調整における政府の代表機関である。HASSMARは首相府に所属し、国防省の技術的監督下に置かれる。

第9条 HASSMARは、首相の提案に基づき大統領令により任命され、事務総長と呼ばれる海軍の将官または上級士官の指揮下に置かれる。

DECRET PORTANT CREATION DE LA HASSMAR | HASSMAR

このようにハスマールが国防省=セネガル海軍の強い影響を受けている理由としては、国内において他に十分な実働部隊を擁する機関が存在しないためではないかと考えられます。

また、船舶と船員の確保が難しい場合、海軍の物的・人的資源を以て充てるのは合理的な措置だと思われるからです。

とは言いながら、

ハスマールは海軍そのものではなく、国防省の下部機関でもありません。

むしろ、国防省からは分離していることに、調整機関としての意義があるのだろうと推測されます。

ハスマールの上位組織の謎

最後にハスマールが所属する上位組織に関する疑問点について触れておきます。

と言うのも、

セネガルの【大統領府】【首相府】のどちらに所属しているのかハッキリしていないのです。

そもそも、

当シリーズの元となっている『世界の海上保安機関の現状に関する調査研究報告書』pdfの一覧表には、【大統領事務総局】と記載されています。

(PDF版p41の№58)

ここには”Secretary General of the Presidency of Senegal”とも記載されており、プレジデンシーは【大統領府】などと翻訳されます。

また、上掲した公式HPにおける長官の言葉にも「共和国大統領府に所属し、」とあります。

(仏語原文:”Rattachée à la Présidence de la République,”)

さらに業務紹介のページでも「2006年4月7日の政令第2006-322/PR/MFA号により創設されたHASSMARは、共和国大統領府に所属する自治行政組織である。」とされています。

(仏語原文:Crée par le Décret N°2006-322/PR/MFA, du 07 avril 2006, la HASSMAR est une structure administrative autonome rattachée à la Presidence de la République.)

その一方で『HASSMAR設置法』第2条には「首相府に所属し、」とあります。

(仏語原文:La HASSMAR est rattachée à la Primature et placée sous la tutelle technique du Ministère des Forces Armées.)

そして組織の機構図でもやはり”PRIMATURE”(首相府)がハスマールの上に位置しています。

セネガルの国家元首は大統領であり、国家・国民の代表たる存在。

それに対して首相は行政府全般の代表であるため、両者は明確に異なります。

セネガルでは大統領が政治・行政に関与する国なので、行政権の最終的な責任者とも言えます。

よって、ハスマールも究極的には大統領権限の範疇にあるのですが、あくまで行政機構上は首相府所属の機関ではないか、というのが私の見解です。

以上、他国の行政機構を調べることの難しさの一例として、ここに疑問点を書き残しておきます。

この組織形態は過去に紹介したタイ海上法令執行司令センターと同様です。

モザンビーク

中東情勢の理解のために

【コーストガード機関の定義】

・船艇、航空機等の実働勢力を用いて、戦時以外の状況において、海上の安全、治安及び環境保護の業務を総合的に、あるいはその一部分を実施している機関。

【独立機関型の定義】

・上部機関が実働勢力を有しない機関であって、軍事・国境警備・治安・警察の機関形態以外の機関

独立機関型の特徴は船艇・航空機を運用する上部機関を持たず、自らが実働勢力として機能する点にあります。

日本で言えば、まさに海上保安庁がこれに当たり、上部機関たる国土交通省そのものは船艇等を運用する組織ではありません。

ただし、船艇等の保有・運用に力点を置いて考察すると、ガーナ・シエラレオネ・南アフリカの国々はそのイメージからやや外れるように感じられます。

と言うのも、

これらは運輸行政省の部局であり、海事行政をつかさどる一般行政機関としての性格が強いためです。

実際、ガーナ海事局においては自ら運用する船舶の存在を確認できましたが、シエラレオネ・南アフリカでは見当たりませんでした。

ガーナ海事局

(運輸省)

シエラレオネ海事局

運輸航空省

南アフリカ海上安全局

運輸省

おそらくシエラレオネ・南アフリカについては、

独立機関型の国

| 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | 組織 形態 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

| バーレーン 沿岸警備隊 | 内務省 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| カタール 沿岸警備隊 | 内務省 | 独立 | 〇 | ||

| トルコ 沿岸警備隊 | 内務省 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

ジブチ共和国

バーレーン王国はアラビア半島の東、ペルシャ湾に浮かぶ島国です。

古代から貿易中継地として栄える一方、天然真珠の採取も長く行われてきました。

また、漁業(魚・エビ)もさかんに行われており、したがって同国の沿岸警備隊は密漁対策や違法漁具の使用規制に力を注いでいます。

アラ・アブドゥラ・セヤディ准将(バーレーン王国沿岸警備隊司令官)インタビュー

バーレーンの沿岸警備隊は、王国と地域の安全、治安、経済的繁栄を確保する重要な役割を担っています

By Edward H. Lundquist – 2017年 9月 28日アラ・アブドゥラ・セヤディ准将(バーレーン王国沿岸警備隊司令官)インタビュー |防衛メディアネットワーク (defensemedianetwork.com)

さらに特筆すべきは首都マナーマにアメリカ海軍とアメリカ沿岸警備隊の基地が置かれていること。

ここにアメリカ海軍の第5艦隊と、

USCGの南西アジアパトロール部隊(PATFORSWA)の巡視船が6隻配備されています。

また、アデン湾・ソマリア沖の海賊に対する各国有志連合の司令部も置かれ、日本の海上自衛隊部隊(同乗する海上保安官ふくむ)もここを根拠地としているのです。

以上、

こうしたアメリカとの関係の深さもあってか、バーレーン沿岸警備隊はUSCGや海上保安庁と同じく独立機関型です。

なお、バーレーン海軍も存在しますが、これとは別に沿岸警備隊は内務省に属します。

よって法執行機関として明確である点も類似しています。

バーレーン内務省インスタグラムより

トルコ共和国

Turkish Coast Guard Command

トルコ沿岸警備隊

https://www.sg.gov.tr/

次は中東地域の一番西側にある国:トルコ共和国を見ていきます。

トルコは古くからヨーロッパとアジアにまたがる東西の結節点として栄えてきました。

さらに南北についても、世界有数の海上交通の要衝でもあります。

特に地中海・エーゲ海と黒海を結ぶ一本の水路はトルコ海峡と総称され、すべてトルコの領海・内水の範囲内にあります。

元々、地理的に重要な位置にあったトルコですが、2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵攻に関連して存在感も増しています。

有名なのはトルコ海峡(ダーダネルス海峡~マルマラ海~ボスポラス海峡)における軍艦の航行をトルコ政府が禁止していること。

これは通称モントルー条約という国際条約に基づいてトルコ政府に認められた権限です。

1936年7月20日「モントルー」において署名せられたる海峡制度に関する条約

第19条

戦時において「トルコ」国が交戦状態にあらざるときは、軍艦は第10条乃至第18条に規定せらるるところと同一の条件の下に海峡における通過及び航行の完全なる自由を享有すべし。尤も(中略)いずれの交戦国の軍艦に対しても海峡の通過は禁止せらるべし。

(後略)※「乃至」は〇〇から〇〇までという意味。

官報 1937年02月26日 – 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp)

※管理人が原文を現代仮名遣いに改め、句読点を加えている。

実際にウクライナ侵攻後、ロシアは新たな軍艦を黒海へ回航させることができていません。

このように軍事・安全保障の面からも周辺国に強い影響力を持っているのが、トルコ共和国というわけです。

さて。

トルコにはトルコ沿岸警備隊が存在し、過去3回のCGGSにすべて参加しています。

これは中東地域諸国では唯一の実績であり、トルコが海洋政策に力を注いでいる証拠だとも言えます。

TCGには語るべきユニークな点が多いのですが、今回はトルコ国海事制度における組織の位置づけを眺めるとともに、日本の海上保安庁との異同について紹介することにします。

トルコ共和国

海事関係 組織図

日本

海事関係 組織図

まずTCGはトルコ内務省(ministry of interior)に属する組織です。

各国における“内務省”の業務範囲は様々ですが、多くの国で国内治安・入国管理行政について所管しています。

同様にトルコでもTCG司令部の他に安全保障総局(警察行政担当部局)や憲兵隊総司令部といった治安機関が内務省の傘下にあります。

さらに沿岸警備隊員は長官(中将)の指揮監督の下で、大きく3つの任務を遂行しています。

①司法警察任務

犯罪捜査とそれに関連する訴追事務。

②軍事任務

有事における海軍司令部の指揮下での任務。

平時における軍事訓練・研修への参加。

③行政警察任務

①と②に含まれない広範な業務。

捜索救助、密輸防止、漁業法の監督、環境保全、船舶の航行規則にかかる臨検など。

②の軍事任務以外は海上保安庁も同様であり、そこに海上保安業務の共通性を見出すことができます。

ただし、海上保安庁が担っている航路安全情報の提供や、灯台・航路標識の保守管理をTCGは行っていません。

と言うのも、これらについては交通インフラ省傘下の沿岸安全総局の担当となっているため。

さらに海図の作成や海洋調査はトルコ海軍が担当しています。

つまりトルコの海事制度は、

船舶交通に関する基盤を交通インフラ省が整備し、海軍が海図情報を民間に提供し、海上における実働勢力として沿岸警備隊が展開する、機能分散型の体制だと言えるでしょう。

一方、日本でも戦前は帝国海軍が水路測量・海図作製を行っていましたが、現在では国土交通省の外局である海上保安庁の海洋情報部にこの業務は引き継がれています。

また、船舶交通の安全業務についても同庁の交通部がこれを担当。

すなわち国土交通省と海上保安庁とで一元的に業務を実施しているのであり、日本は機能集約型の体制だと言うことができます。

以上のように日本と他国の制度を比較検討することは、相手国を知るのみならず自国の理解を深めることにつながります。

この点、トルコ政府の各官庁のホームページは情報が充実しており、言語の壁を除けば比較研究がしやすい対象です。

日本とトルコ双方のためにこうした研究が進むことを期待するものです。

【参考画像】

2023年9月5日~8日、第19回アジア海上保安機関長官級会合(開催地トルコ:イスタンブール)

国境警備機関 傘下型の国

| 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | 組織 形態 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

| イラン 沿岸警備隊 | 内務省 | 国境 | 〇 | ||

| サウジアラビア 国境警備隊 | 内務省 | 国境 | 〇 |

ここからは国境警備機関傘下型のCG機関をご紹介します。

その前に国境警備機関、

いわゆる国境警備隊について簡単に説明しておきます。

ボーダー・ガード、

ボーダー・フォース、

ボーダー・パトロールなど呼び方は各国で様々ですが、主として陸上国境における警備活動を行っている部隊を指します。

(当サイトではコーストガードとの対比のために、便宜上ボーダーガードと呼称します)

そして、この国境警備隊は欧米からアジア各国まで広く設置されています。

ただし、現代の日本では他国との陸上国境を持たないため、なかなかイメージしづらいところ。

例えばアメリカにはボーダー・パトロールが存在し、特にメキシコ国境における警備に力を注いでいます。

なお、これは米国沿岸警備隊と同じく国土安全保障省に属する組織ですが、軍事的組織ではない点がUSCGとは異なります。

その一方、

インドのボーダー・セキュリティ・フォースは内務省に属するものの、その組織規模は世界最大とされ、一つの軍種にも近いほど。

ちなみにインド沿岸警備隊は国防省に属していますが、海軍とは別の組織です。

以上のように、

“国境警備隊”全般について考えてみると、各国における組織の性格は実に多様。

すなわち陸軍の歩兵部隊に近いものから、一般警察に近いものまで。

組織の規模や性格にはグラデーションが存在し、一概に「国境警備隊とはこうだ」とは言えない難しさがあるのです。

(沿岸警備隊はもっと難しいのですが…)

さて。

こうした前提をふまえながら、実際の国々を見ていきましょう。

イラン・イスラム共和国

Coastal Guard of I.R. Iran

イラン沿岸警備隊

https://dolat.ir/cat/200

イラン・イスラム共和国はアラビア半島からペルシャ湾・オマーン湾をはさんで対岸の大陸国家。

その半島と大陸が最も接近している部分がホルムズ海峡で、日本のタンカーもここを通過して石油を運んでいます。

さらに同国の北部は世界最大の湖カスピ海に面しており、ロシア・アゼルバイジャン・トルクメニスタン・カザフスタンと接しています。

こうしてみると、

イランもなかなかの海洋国家なのですが、あまりそうしたイメージがないのは国土の大半がイラン高原にあるためと思われます。

さて、

そんなイランにおける沿岸警備隊は“Coastal Guard of I.R. Iran”の名義でCGGSⅢに初参加しています。

(I.R.Iranはイスラミック・リパブリック・オブ・イランの略)

ただし、同組織については政府公式HPに詳しい情報が掲載されていません。

そこで他のウィキペディアやニュース記事などから、情報を抽出してご紹介することにします。

まず、イラン沿岸警備隊は国境警備隊司令部に属しており、同司令部はさらに通称ファラジャと呼ばれる法執行司令部に属しています。

この法執行司令部の下には他にも一般警察や入国管理部局も置かれ、これら治安機関を統括する最上位がイラン内務省のようです。

(※法執行司令部は軍参謀本部とも密接な関係にあるようで、組織の従属関係については確定的ではないことをご容赦ください)

なお、沿岸警備隊は国境警備隊司令部本体の一部門ではなく、ある程度独立した下部機関ではないかと私は考察します。

その理由にはCGGSⅢに独自の名義で参加していることや、周辺国の沿岸警備隊とも組織独自の外交活動を行っていることが挙げられます。

イラン・UAE沿岸警備隊合同会議

イラン沿岸警備隊とアラブ首長国連邦の当局者による第6回合同会議がテヘランで開催される。

2019.07.30 – 2019.07.31 更新左:UAE司令官 右:イラン司令官 アナドル通信社 記事より

イラン・UAE沿岸警備隊合同会議 (aa.com.tr)

イラン・オマーン沿岸警備隊の海上安全保障に関する第3回合同会議

2022年 3月 08日(火) / 10:29左:オマーン代表団 右:イラン代表団 イラン学生通信社 記事より

イラン・オマーン沿岸警備隊が第3回海上安全保障合同会議を開催 – ISNA

ただし、沿岸警備隊の船艇勢力はごく小規模にとどまるようです。

これは海人社『世界の海軍2024-2025』におけるイランの頁に、コーストガード勢力についての記述がないため。(p61)

おそらく沿岸警備隊に関する情報が不足しているか、小型ボートなどが主力であり掲載基準に満たないのではと推察します。

そして、ここまでの情報を整理すると、

内務省

法執行司令部

国境警備隊司令部

沿岸警備隊

…という上下関係になるものと思われます。

すなわち、イラン沿岸警備隊はアンダー・ボーダーガードCGだと言えるでしょう。

最後にイランCGGS初参加の意義について。

そもそもイランがアメリカと政治的・軍事的に鋭く対立していることはつとに有名です。

他方、

アメリカ合衆国と日本、

アメリカ沿岸警備隊と海上保安庁は強固に結びついた間柄。

その海上保安庁(と日本財団)が主催するCGGSにイラン沿岸警備隊が参加し、USCGと席を同じくしたことは私としては意外でした。

しかし、考えてみれば日本とイランの関係自体は良好です。

もしかするとCGGSの主催が日本であったからこそ、イランは参加したのかもしれません。

また、どのような政治的・軍事的対立があろうとも、海上保安分野では他国と協調的な行動をとる方がメリットがあるというイラン政府の認識もあることと思います。

とりわけ海上における人命・財産の保護、海洋汚染の防止といった課題は一国だけで解決できる問題ではありません。

それ故に海上保安分野は共通の課題への国家間の結束を促す要素も含んでいます。

今回のイラン初参加はその要素の反映だと思いたいところです。

サウジアラビア王国

General Directorate of Border Guards

サウジアラビア国境警備隊

حرس الحدود (moi.gov.sa)

※↓音量にご注意ください!

サウジアラビア王国はアラビア半島で最大の面積を有する国家であり、東はペルシャ湾、西は紅海に面しています。

そして、

日本との関係では原油の最大輸入先です。

【第213-1-3】原油の輸入先(2022年度)

サウジアラビアで採掘された原油は東部:ラスタヌラ港から積み出され、ペルシャ湾・ホルムズ海峡・インド洋・マラッカ海峡などを通って日本へと運ばれています。

このように、

エネルギー事情において最重要の国ですが、その国のCG機関について日本では全く知られていません。

そこで公式HP(英語版)に紹介されている国境警備隊の歴史を以下にご紹介します。

サウジ国境警備隊の歴史と組織分類

そもそもサウジアラビア王国は西暦1932年(ヒジュラ暦1351年)(昭和7年)初代国王アブドゥルアズィーズ・ビン・アブドゥルラハマーン・ビン・ファイサル・アール・サウードによって建国された国。

その建国からさかのぼること20年前、

西暦1913年(ヒジュラ暦1331年)(大正2年)、

当時アラビア半島の東部を制圧していたアブドゥルアジーズは海岸地帯を警備するための基地と巡視隊の配置を構想しました。

これが現代の国境警備隊につながる起源とされています。

その後、

ヒジュラ暦1344年(西暦1925年頃)(大正14年頃)最初の沿岸警備組織が港町ジェッダで設立、同時にジェッダ港の港湾業務も始まります。

なお、このジェッダ港はアラビア半島西岸にあり、現在でも聖地メッカへの玄関口、国内最大の貨物港として機能しています。

そして、

ヒジュラ暦1347年(西暦1928年頃)(昭和3年頃)ジェッダ港の警備業務・港湾業務は一つの指揮下に統合され、組織名は「沿岸警備隊」と命名されます。

ただし、管轄範囲は紅海沿岸に限られており、巡視活動は徒歩またはラクダへの騎乗、素朴なボートを使って行われていました。

これ以降の歴史は以下のとおり。

ヒジュラ暦1350年(西暦1931年頃)(昭和6年頃)

・「沿岸警備隊・港湾局」 に名称変更。

ヒジュラ暦1351年(西暦1932年)(昭和7年)

・サウジアラビア王国建国。

ヒジュラ暦1353年(西暦1934年頃)(昭和9年頃)

・内務省における沿岸警備局制度が施行される。

ヒジュラ暦1355年(西暦1936年頃)(昭和11年頃)

・東部州にも別個の沿岸警備部隊が設置される。

ヒジュラ暦1382年(西暦1962年頃)(昭和37年頃)

・内務省における「国境武装隊・沿岸港湾警備総局」への再編。東西の沿岸警備隊は統合され、国境武装隊となる。

ヒジュラ暦1394年(西暦1974年)(昭和49年)

・「国境武装隊総局」に名称変更。

ヒジュラ暦1399年(西暦1979年)(昭和54年)

・公安部門に代わり、王国内すべての港湾の監視・保護を担当するようになる。

ヒジュラ暦1414年(西暦1993年)(平成5年)

・現在の「国境警備隊総局」に名称変更。

※ヒジュラ暦は一年が354日。そのため西暦における年と完全には一致しない。よって当サイトでは日付が確認できない出来事は西暦〇〇年頃と表記する。

※公式HPの歴史紹介ページの内、主として英語版を参照している。これはアラビア語版における細かいニュアンスを当サイト管理人が把握できないため。

組織の歴史からわかることは、そもそも沿岸警備の部隊として出発したこと。

通常、”国境警備隊”と言えば陸上国境で活動するイメージが強く、国境警備機関傘下型CG機関の多くは陸上部隊の派生・付随的な位置づけにあるものと思われます。

しかし、少なくともサウジアラビアにおいては沿岸警備隊から内陸を管轄する総合的な国境警備機関として発展しているのです。

これについては今後とりあげるであろう他の国境警備機関傘下型と比較しても、非常にユニークな点ではないかと予想します。

なお、

船艇勢力については前掲『世界の海軍2024-2025』p114に、31隻と紹介されています。

(ちなみに海軍は98隻)

実物は公式YouTubeチャンネルで確認することができ、中~小規模の船艇をとりそろえているようです。

しかし、同国の経済規模やペルシャ湾・紅海の重要性に比べると、あまりにも少ない数だと私は感じます。

サウジアラビア国境警備隊については日本との貿易取引のためだけでなく、世界的な海運安定のためにもさらなる拡充を期待するものです。

CGGS初参加国・未参加国

| № | 参加機関名 | 参加機関 所属組織 | 組織 形態 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

| 1 | バーレーン 沿岸警備隊 | 内務省 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 2 | イラン 沿岸警備隊 | 内務省 | 国境 | 〇 | ||

| 3 | ヨルダン海軍 | 統合参謀本部 国王直属 | 軍事 | 〇 | ||

| 4 | オマーン王立警察 沿岸警備隊 | 国王直属 | 警察 | 〇 | ||

| 5 | カタール 沿岸警備隊 | 内務省 | 独立 | 〇 | ||

| 6 | サウジアラビア 国境警備隊 | 内務省 | 国境 | 〇 | ||

| 7 | トルコ 沿岸警備隊 | 内務省 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

それでは、

あらためて中東諸国からの参加国をふりかえってみましょう。

CGGSⅢにはイラン・ヨルダン・オマーン・カタールが初参加する一方、サウジアラビアが今回は不参加となっています。

サウジアラビアはイランと対立しているので、ロシアとウクライナの関係と同様に出席を見送ったのかもしれません。

(↑これは完全に私の推測です)

次にこれまで一度もCGGSに参加したことのない国は以下のとおり。

| № | 非参加機関名 | 非参加機関 所属組織 | 組織 形態 |

| 1 | アフガニスタン | ||

| 2 | アラブ首長国連邦 ナショナルガード司令部 沿岸警備隊グループ | 国防省 | 独立 |

| 3 | イエメン沿岸警備隊 | 内務省 | 独立 |

| 4 | イスラエル | ||

| 5 | イラク | ||

| 6 | クウェート警察 沿岸警備隊 | 内務省 | 警察 |

| 7 | シリア | ||

| 8 | レバノン |

これらの内アラブ首長国連邦(UAE)やクウェートは政情が安定しており、かつCG機関の存在を確認できます。

また、内陸国のように思えるイラクにも南部のバスラ県に港町が点在し、コーストガードの存在が少なくともgoogleマップ上には表示されます。(内容は未調査)

一方、アフガニスタンは完全な内陸国であり、大きな湖や他国に注ぐような河川がないことから、おそらくCG機関は存在しないものと推測します。

イエメン共和国(正統政府)

ところで。

以上のような未参加国の中で注目したいのはイエメン共和国についてです。

イエメンはアラビア半島の南西端に位置し、海賊が跋扈することで有名なアデン湾に面する国。

そして2015年以降、国内は内戦状態に陥っており、首都サヌアは反政府組織フーシ派が実効支配しています。

さらに、それとは別の事件が勃発したのは2023年10月7日のこと。

イスラエル国の領内にあるパレスチナ暫定自治区の内、ガザ地区を実効支配していたイスラム原理主義組織ハマスがイスラエル領内に襲撃し、大量のイスラエル国民を殺害・人質にとりました。

この報復としてイスラエル軍がガザ地区に侵攻、多くの市民に犠牲者を出しています。

続いてハマスとの連帯を表明するフーシ派が紅海を航行中だった自動車運搬船ギャラクシー・リーダー号を乗っ取る事件が発生したのが11月19日。

同船は(株)日本郵船がチャーターしていたこともあり、日本にも大きな衝撃が広がったことは記憶に新しいところです。

さて。

混沌とした状況下にあるイエメンにCG機関は存在しないのでしょうか?

実を言えば、

内戦以前からイエメン沿岸警備隊が存在しており、現在も活動を続けています。

Yemen Coast Guard

イエメン沿岸警備隊

https://www.facebook.com/ycg2017

先ほども述べた通り、

イエメン国内は内戦状態にあり、反政府組織フーシ派とイエメン政府組織とに大きく二分されています。

そしてフーシ派が2014年に首都サヌアを制圧して以降、イエメン政府組織はアデン市を臨時首都としています。

※イエメン政府組織は“大統領指導評議会”(Presidential Leadership Council)という名称で結束していますが、その内部はさらに諸派閥に分裂しています。

さらに、この政府組織の内務省に属し、海上法執行機関として機能しているのがイエメン沿岸警備隊というわけです。

このYCGと日本の海上保安庁には実は浅からぬ縁があります。

というのもイエメン内戦が勃発する以前、

日本の外務省・海上保安庁・(独)国際協力機構などによる海上保安能力向上のための支援が模索されたことがあるからです。

このために現地調査も行われ、その結果は報告書にまとめられています。

①『イエメン国海上保安能力向上等準備調査調査報告書』

平成21年(2009年)5月発行

2009年4月17日~5月9日にかけての現地調査報告書

②『イエメン共和国海上保安能力向上計画(巡視艇建造)準備調査報告書(簡易製本版)』

平成23年(2011年)1月発行

2010年04月12日~05月16日にかけての現地調査、

2010年10月29日~11月08日にかけての現地説明の報告書

この報告書の中で注目すべきは、

35m型巡視艇の供与が予定されていたこと。

35m型巡視艇完成予想図

主要寸法

イエメン共和国海上保安能力向上計画(巡視艇建造)準備調査報告書(簡易製本版)pdf版p10

全長:35.8m 幅:6.9m 深さ:3.2m

喫水:約1.25m 総トン数:約208トン

※諸元についてはpdf版p22より

ただし、その後この巡視艇が実際に供与されたという記録は見当たりません。

おそらく内戦の混乱により供与計画は頓挫してしまったものと思われます。

同時にYCGの組織機能も大きく損なわれたと推測できます。

とは言え完全に瓦解したわけではなく、本部をアデンに移して活動を継続しています。

そして現在は国連の専門機関【国連薬物犯罪事務所】(United Nations Office on Drugs and Crime)を中心に、各国の支援を受けながら組織の再生に取り組んでいる途上。

(このUNODCはCGGSのオブザーバー機関でもあります。)

その様子はUNODCの公式HPでも紹介されており、公式YouTubeチャンネルでも確認することができます。

国際社会がイエメン沿岸警備隊に支援を続けている理由は、やはり紅海における”航行の自由”の原則を確立するため。

実際にフーシ派によるギャラクシー・リーダー号の拿捕を受けて、国連安全保障理事会は非難決議を採択し、その中でYCGへの能力構築支援を加盟国に奨励しています。

国連安全保障理事会決議第2722号

(フーシ派による商船・商用船舶への攻撃について)

2024年1月10日採択5.イエメンの主権と領土保全を全面的に尊重しつつ、決議2216号(2015年)第14項で課された措置を効果的に実施するために、イエメン沿岸警備隊の能力構築努力を支援するよう加盟国に奨励する。

5.Encourages Member States to support capacity building efforts of the Yemeni Coast Guard to effectively implement the measures imposed by paragraph 14 of resolution 2216 (2015), with full respect for the sovereignty and territorial integrity of Yemen;※英語原文を管理人が翻訳した。

国連安保理決議2722(2024)/ (un.org)

この決議案は日本とアメリカによる共同提案であり、当然ながら日本はイエメンへの支援を続けています。

直近の例では2024年6月24日~8月2日まで日本国内で行われた【海上犯罪取締り研修】に、イエメンからも1名の沿岸警備隊職員が参加。

その他、アデン港に対する無償資金協力を行うことで、国家再建そのものを支援する取組も行われています。

最後にイエメン沿岸警備隊自身の取組をご紹介しましょう。

2024年6月6日の公式フェイスブックに、YCGの技術チームが船体を地元で設計・建造した初の小型ボートについて掲載されています。

(※公式HPの方は安全性が担保できないため、そちらへのアクセスは自己責任でお願いします!)

そして、

その運用試験の成功に対して、YCG長官は名誉ある一歩と賞賛し、将来の船舶産業の自給自足の達成に貢献するものとみなしています。

正直なところ、現在の海上保安庁の船艇勢力にくらべれば簡素な印象は否めません。

しかしこの一艘はイエメン国民の手によって海上治安を回復させたいという願いの表われだと私は捉えます。

そして海上保安庁が戦後日本の発展に貢献したのと同様に、YCGもイエメン国家回復に大きな役割を果たすものと期待しています。

おわりに

この中東編を書き始めた当初、ハマスによるイスラエル襲撃が起こりました。

そしてフーシ派による拿捕事件のため紅海周辺は非常に危険な海域となっています。

さらにイスラエルとイランの対立も激化し、中東情勢は混迷の一途をたどるばかり。

一体どんな価値観と価値観が対立しているのか、どの組織と組織が協調しているのか、生半可な知識ではその全貌はとてもつかみきれません。

それでもあえて各国のCG機関に着目することで、中東情勢をほんの少し踏み込んで理解できるようになった気がします。

少なくとも冒頭にあった「なんとなくの中東イメージ」からは脱却できたように思います。

考えてみれば、

一般的に国際ニュースで報じられるのは政府代表の発言であり、軍事機関の行動についてです。

一方、CG機関は基本的に平時の組織であり、漁業や海運業、海洋レジャーなどを通じて国民生活に密接する機関。

そして同時に外交や安全保障といった側面とも無関係ではありません。

このように多層的・複合的な要素をはらむからこそ、CG機関を知ることはその国の多様な面を知ることにつながるのだと感じた次第です。

《つづく》

おことわり

以下に示す参加国一覧表は当サイト管理人が独自に作成したものです。

作成に当たっては、海上保安庁・日本財団の共同発表資料pdf及び『世界の海上保安機関の現状に関する調査研究報告書』を参考としました。

(以下、『報告書』と呼びます。)

世界の海上保安機関の現状に関する

調査研究報告書岩並秀一・大根潔 共著

書籍等 :: 世界の海上保安機関の現状に関する調査報告書 (xn--p8j1fc3cznsc6g4e.jp)

(公財)海上保安協会 発行

A4版 63頁 カラー画像付

次に、

参加国名等の邦訳については、公表資料に準拠しつつも当サイト管理人が一部修正しています。

(誤:コロモ連合→正:コモロ連合 など)

最後に、

「組織形態」の項目で軍事・国境・治安・警察・独立・調整とあるのは、『報告書』における分類を参考に表記したものです。

ただし、この『報告書』の内容はCGGSⅡ終了後時点でのものであり、CGGSⅢ初参加国については、当サイト管理人が独自に判断し分類しています。

【組織形態の分類】

①軍事機関 傘下型「軍事」

軍事機関 本体または

その傘下の実働勢力を有する機関

②国境警備機関 傘下型「国境」

国境警備機関 本体または

その傘下の実働勢力を有する機関

③治安警察機関 傘下型「治安」

治安警察機関 本体または

その傘下の実働勢力を有する機関

④警察機関 傘下型「警察」

警察機関 本体または

その傘下の実働勢力を有する機関

⑤独立機関型「独立」

上部機関が実働勢力を有しない機関であって、

①~④の機関形態以外の機関

⑥調整機関型「調整」

他のCG機関間の調整を行うことを任務とする機関

CGGS参加国一覧

| № | 地域 | 参加機関名 | 組織 形態 | Ⅰ 2017 H29 | Ⅱ 2019 R1 | Ⅲ 2023 R5 |

| 1 | 北米 | カナダ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 2 | 北米 | アメリカ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 3 | 中米 | バハマ国防軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 4 | 中米 | コスタリカ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 5 | 中米 | エルサルバドル海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 6 | 中米 | グアテマラ国防軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 7 | 中米 | ハイチ海運局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 8 | 中米 | ジャマイカ国防軍沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | ||

| 9 | 中米 | メキシコ海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 10 | 中米 | セントクリストファー・ ネービス国防軍沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 11 | 中米 | セントビンセント及び グレナディーン諸島警察 沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 12 | 中米 | トリニダード・トバゴ国防軍 沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 13 | 南米 | アルゼンチン沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 14 | 南米 | ブラジル海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 15 | 南米 | チリ海軍 海上領域商船総局 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 16 | 南米 | コロンビア海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 17 | 南米 | エクアドル海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 18 | 南米 | ガイアナ国防軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 19 | 南米 | パラグアイ海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 20 | 南米 | ペルー港務沿岸警備総局 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 21 | アジア | バングラデシュ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 22 | アジア | 王立ブルネイ警察隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 23 | アジア | カンボジア国家警察 | 警察 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 24 | アジア | 香港警察/海上部 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 25 | アジア | 中国海警局 | 治安 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 26 | アジア | 中国海事局 | 独立 | 〇 | ||

| 27 | アジア | インド沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 28 | アジア | インドネシア海上航空警察 | 警察 | 〇 | ||

| 29 | アジア | インドネシア運輸省 海運総局警備救難局 (KPLP) | 独立 | 〇 | ||

| 30 | アジア | インドネシア海上保安機構 (Bakamla) | 独立 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 31 | アジア | 日本海上保安庁 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 32 | アジア | 韓国海洋警察庁 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 33 | アジア | ラオス公安省 | 独立 | 〇 | ||

| 34 | アジア | マレーシア海上法令執行庁 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 35 | アジア | モルディブ国防軍沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 36 | アジア | ミャンマー海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 37 | アジア | パキスタン海上警備庁 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 38 | アジア | フィリピン沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 39 | アジア | シンガポール警察沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 40 | アジア | シンガポール海事港湾管理局 | 独立 | 〇 | ||

| 41 | アジア | スリランカ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 42 | アジア | タイ国家警察/海上警察部 | 警察 | 〇 | ||

| 43 | アジア | タイ海上法令執行司令センター | 調整 | 〇 | 〇 | |

| 44 | アジア | タイ海事局 | 独立 | 〇 | ||

| 45 | アジア | 東ティモール国家警察 :海事警察ユニット | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 46 | アジア | ベトナム沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 47 | 大洋州 | オーストラリア国境警備隊 /海上国境司令部 | 国境 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 48 | 大洋州 | クック諸島警察 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 49 | 大洋州 | フィジー共和国海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 50 | 大洋州 | キリバス警察隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 51 | 大洋州 | マーシャル諸島警察局 | 警察 | 〇 | ||

| 52 | 大洋州 | ミクロネシア国家警察 | 警察 | 〇 | ||

| 53 | 大洋州 | ナウル警察 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 54 | 大洋州 | ニュージーランド王立海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 55 | 大洋州 | ニウエ警察 | 警察 | 〇 | ||

| 56 | 大洋州 | パラオ司法省 海上保安・魚類野生動物保護部 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 57 | 大洋州 | パプアニューギニア国防軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 58 | 大洋州 | サモア警察 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 59 | 大洋州 | トンガ王国軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 60 | 大洋州 | ツバル警察 | 警察 | 〇 | ||

| 61 | 大洋州 | バヌアツ警察 | 警察 | 〇 | ||

| 62 | 中東 | バーレーン沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 63 | 中東 | イラン沿岸警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 64 | 中東 | ヨルダン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 65 | 中東 | オマーン王立警察沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | ||

| 66 | 中東 | カタール沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | ||

| 67 | 中東 | サウジアラビア国境警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 68 | 中東 | トルコ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 69 | 欧州 | アゼルバイジャン国家国境庁 | 国境 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 70 | 欧州 | ベルギー沿岸警備隊 | 調整 | 〇 | 〇 | |

| 71 | 欧州 | エストニア警察国境警備隊 | 国境 | 〇 | 〇 | |

| 72 | 欧州 | フランス海洋事務総局 | 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 73 | 欧州 | ジョージア沿岸警備隊 | 国境 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 74 | 欧州 | ドイツ連邦警察 | 警察 | 〇 | ||

| 75 | 欧州 | ギリシャ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 76 | 欧州 | アイスランド沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 77 | 欧州 | イタリア沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 78 | 欧州 | ラトビア国境警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 79 | 欧州 | リトアニア国境警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 80 | 欧州 | マルタ国軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 81 | 欧州 | オランダ沿岸警備隊 | 調整 | 〇 | ||

| 82 | 欧州 | ノルウェー王立海軍 沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 83 | 欧州 | ポーランド国境警備隊 | 国境 | 〇 | 〇 | |

| 84 | 欧州 | ポルトガル海事局 | 軍事 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 85 | 欧州 | ルーマニア国境警察 | 国境 | 〇 | 〇 | |

| 86 | 欧州 | ロシア連邦保安庁 国境警備局 | 国境 | 〇 | 〇 | |

| 87 | 欧州 | スペイン治安警察海上業務隊 | 治安 | 〇 | 〇 | |

| 88 | 欧州 | イギリス王立沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 89 | 欧州 | ウクライナ国境警備隊 | 国境 | 〇 | ||

| 90 | アフリカ | アルジェリア海軍 沿岸警備局 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 91 | アフリカ | ベナン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 92 | アフリカ | カメルーン海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 93 | アフリカ | コモロ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 94 | アフリカ | ジブチ沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 95 | アフリカ | エジプト海軍 | 軍事 | 〇 | ||

| 96 | アフリカ | ガーナ海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 97 | アフリカ | ケニア沿岸警備隊 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 98 | アフリカ | ケニア海事局 | 独立 | 〇 | ||

| 99 | アフリカ | マダガスカル海軍 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 100 | アフリカ | モーリシャス警察隊 :国家沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | ||

| 101 | アフリカ | ナイジェリア海事安全庁 | 独立 調整 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 102 | アフリカ | セネガル 海上安全・治安・海洋環境保護 調整担当高等庁 | 調整 | 〇 | 〇 | |

| 103 | アフリカ | セーシェル国防軍 沿岸警備隊 | 軍事 | 〇 | 〇 | |

| 104 | アフリカ | シエラレオネ海事局 | 独立 | 〇 | 〇 | |

| 105 | アフリカ | ソマリア沿岸警備隊 | 警察 | 〇 | 〇 | |

| 106 | アフリカ | 南アフリカ海上安全局 | 独立 | 〇 | 〇 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b442d3b.b54d1b60.2b442d3c.8052ed84/?me_id=1278256&item_id=23381828&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F3960%2F2000014923960.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

.gif)

コメント