ノスタルジーのその先へ。海保の転換点1950年を振り返ります。

海上保安庁公式インスタグラム

2024年10月26日こんにちは、海上保安庁採用担当です。

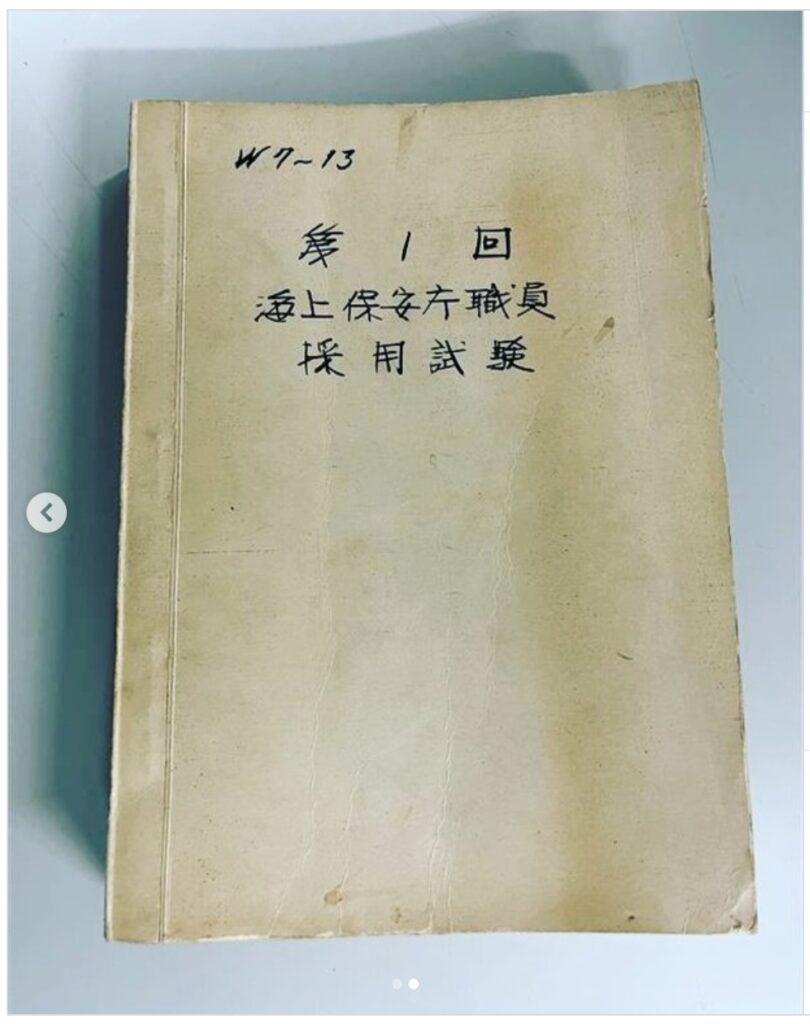

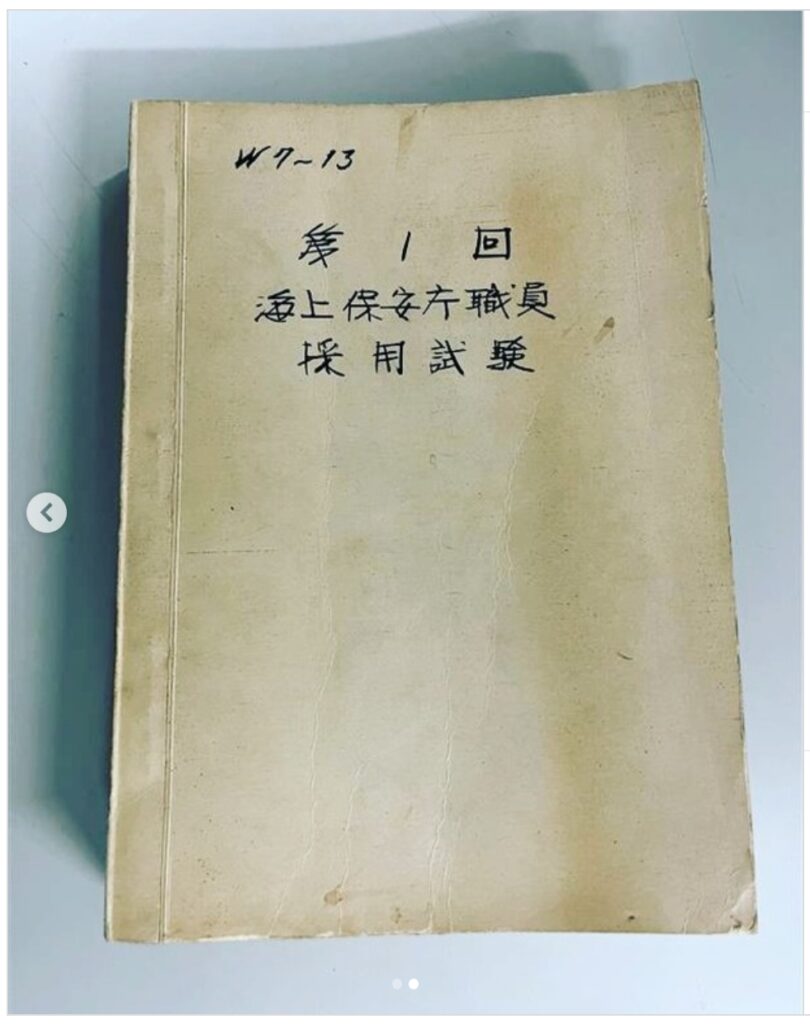

先日、書庫を整理していたところ、昭和25年8月17日に公告された、「第1回海上保安庁職員採用試験」の冊子を発見しました。

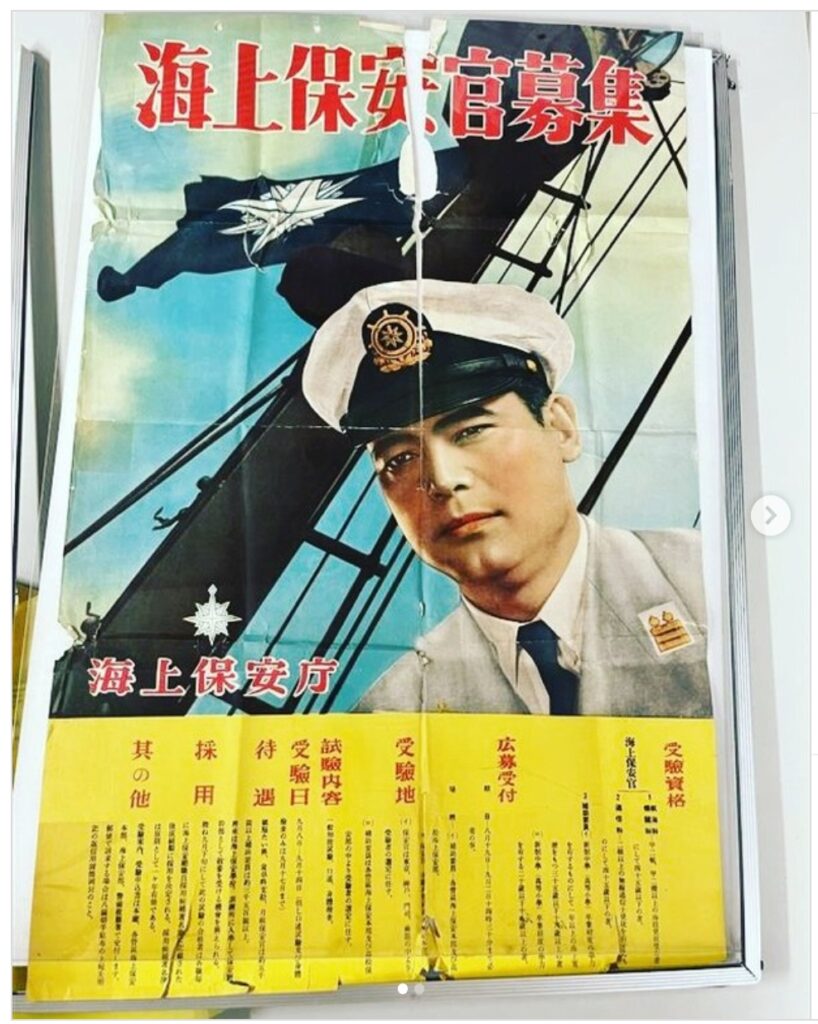

内容を確認しようと、ページをめくっていたところ、当時の海上保安官募集ポスターが挟まっていました!

ポスターを眺めていると、とてもノスタルジックな気持ちになります。https://www.instagram.com/p/DBLTnM1vld8/?utm_source=ig_web_copy_link

はじめに

海上保安官になりたい人

あつまれ~!!

海を愛し、海を守る組織、海上保安庁。

そして正義仁愛の精神を胸に、海を舞台に活躍する海上保安官たち。

そんな海上保安官に将来なりたい!っていう人も多いですよね?

でも海上保安庁で働くためには採用試験に合格しなければなりません。

そして試験対策で大事なのは、過去問を解いて傾向を分析すること。

一体どんな問題が出て、どんな知識が必要とされているのか。

それを知ることが試験合格への第一歩。

そこで今回は皆さんと一緒に、

海保の過去問に挑戦してみましょう!

ご用意したのはこちら!

第1回

海上保安庁職員

採用試験

1950年(昭和25年)9月8日(金)実施

※予備日:9月11日(月)、9月14日(木)

昭和25年8月17日に公告された、

「第1回海上保安庁職員採用試験」の冊子の表紙海上保安庁公式インスタグラムより

https://www.instagram.com/p/DBLTnM1vld8/?utm_source=ig_web_copy_link

今から75年前、

1950年(昭和25年)9月に行われた、

第1回海上保安庁職員採用試験!!

いくらなんでも過去問すぎるでしょ!?

Σ(゚Д゚)

…というツッコミはさておき、どんな問題が出たか興味ありませんか?ありますよね?

それではこの試験問題からいくつかピックアップしてご紹介していきます。

問題を解きながら、当時の海保職員に求められた学力水準や、出題の時代背景などを感じてみてください。

ただし、私はバリバリの文系人間なので理数系問題は割愛しております。

(昭和だろうが令和だろうが私には解けませんので…)

とりあえず皆さんは18歳、

高校3年生になった気分で挑戦してみてください☆

【おことわり】

以下に引用する問題文は次の文献を出典としています。

・高橋鉄也 編著

・『最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集』

・合資会社 文憲堂七星社

・1951年(昭和26年)6月5日発行

・定価120円

国立国会図書館デジタルコレクションより

※実施された試験問題の内容は公表されていないため、受験者への聞き取りによって問題文が再構成されています。

※当サイト管理人によって問題文の旧字体を新字体に変換し、独自にルビをふってあります。

※解答解説については当サイト管理人の責任において記述しています。

補助要員採用試験(問題編)

まずは初級編として「補助要員」の試験問題から。

計6問、それではどうぞ!

№.1

日本管理の最高決定機関は次の何れか。1. 極東委員会

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p31

2. 連合国最高司令官

3. 国連総会

4. 対日理事会

5. 米国国務省

№.2

神戸にもっとも近い港は次のどれか1. 基隆

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p31

2. リスボン

3. ニューヨーク

4. パナマ

5. 香港

№.9

壊血病と最も関係の深いビタミンは次のうちどれか1. ビタミンA

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p35

2. ビタミンB

3. ビタミンC

4. ビタミンD

5. ビタミンE

№.19

「経済における民主主義の使命は社会における各人の生きる権利を尊重し□□□と人々の生活水準を高めることである」

上の文の□□□に入る最も適当な言葉はどれか1. 生活の自由

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p40

2. 自由な商品生産

3. 公平な配分の保障

4. 労働契約の自由

5. 生産手段の私有

№.24

ダンピングとは何か次の中正しいものを選べ。1. 滞価一掃

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p42-43

2. 平価切下げ

3. 経済恐慌

4. 投売

5. めくら貿易

№.28

国民の自由の中には『国家より干渉されない自由』としての権利と、国家に対して或る行為を請求する『国家により保護される権利』とがある」(大意)この文章の中後者は次のどれに当るか。1. 教育を受ける権利

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p44-45

2. 信教の自由

3. 思想良心の自由

4. 財産権の不可侵

5. 婚姻の自由

補助要員採用試験(解説編)

それでは補助要員試験の解答と解説です。

1問目の解答と解説

№.1

日本管理の最高決定機関は次の何れか。1. 極東委員会

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p31

2. 連合国最高司令官

3. 国連総会

4. 対日理事会

5. 米国国務省

いかがでしょう?

みなさんはそもそも問われている内容がわかりましたか?

とりあえず第一問の答えは、

極東委員会(Far Eastern Commission)。

改めて、この試験が行われたのが1950年(昭和25年)のこと。

終戦から5年後、海上保安庁発足から2年後の世界なのです。

未だ日本は主権を回復しておらず、いわゆる占領政策の下にありました。

よってその占領政策上の最高意思決定機関を問う出題なわけです。

1950年の海上保安庁的な出来事としては、朝鮮戦争勃発による日本特別掃海隊の派遣があります。

令和の時代を生きる私たちにとっては過去の出来事ですが、当時の受験生にとっては日々の新聞やニュースに出てくる時事問題。

第一問から時代を感じてしまいますね。

ちなみに私は高校時代の日本史の教科書に掲載されていた組織関係図を、うっっすら思い出しました。(山川出版社の日本史B!)

極東委員会

↓

アメリカ合衆国政府

↓

連合国最高司令官(GHQ)⇔対日理事会

↓

日本政府

迷う選択肢としては、

対日理事会(Allied Council for Japan)だと思いますが、こちらはマッカーサー元帥ひきいるGHQ(General Headquarters)の諮問機関です。

極東委員会、対日理事会の名前は『海鳴りの日々』においても出てきますので、この際整理しておくと海上保安庁史が理解しやすくなるかなと思います。

2問目の解答と解説

それでは次の問題に進みましょう。

№.2

神戸にもっとも近い港は次のどれか1. 基隆

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p31

2. リスボン

3. ニューヨーク

4. パナマ

5. 香港

急に難易度が下がって、こちらは台湾の港湾都市:基隆が正解。

地理の問題としてはいたってシンプルですが、これも当時の状況を考えると少し複雑。

というのも、

試験実施の前年1949年(昭和24)10月1日に中華人民共和国の建国が宣言されているからです。

その一方、同年12月7日に中華民国政府が台湾の台北に首都を移転。

現在まで続く“二つの中国”が生まれて、まだ一年くらいの時期なのですね。

3問目の解答と解説

№.9

壊血病と最も関係の深いビタミンは次のうちどれか1. ビタミンA

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p35

2. ビタミンB

3. ビタミンC

4. ビタミンD

5. ビタミンE

ようやく海上保安庁らしさ、船員らしさを感じさせる問題です。

船の漂流記や大航海時代の冒険譚などでしばしば登場する壊血病。

体内のビタミンCが不足することによって生じる恐ろしい病気です。

少年マンガ『ワンピース』でも序盤のエピソードで取り上げられています。

(第42話:ゾロを慕う剣士ヨサクが壊血病にかかっており、ルフィとウソップがライムジュースを飲ませる話です)

なお、病気の詳細はWikipediaでどうぞ☆

…ということで次の問題へ。

4問目の解答と解説

№.19

「経済における民主主義の使命は社会における各人の生きる権利を尊重し□□□と人々の生活水準を高めることである」

上の文の□□□に入る最も適当な言葉はどれか1. 生活の自由

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p40

2. 自由な商品生産

3. 公平な配分の保障

4. 労働契約の自由

5. 生産手段の私有

さぁ、みなさんこの問題わかりましたか!?

というより難易度の激しいアップダウンに付いて来られますか?

単なる経済の問題かと思いきや、「経済における民主主義の使命とは!?」という政治学に近いような高度な内容なのです。

ハッキリ言って私はわかりませんでした。

(;´・ω・)

一応、引用元の問題解説書では「1.生活の自由」が正答とされています。

しかし、これでは前後の文脈がつながりません。

そこで詳しく調べてみると、実はこの問題文には元ネタがあるのがわかりました。

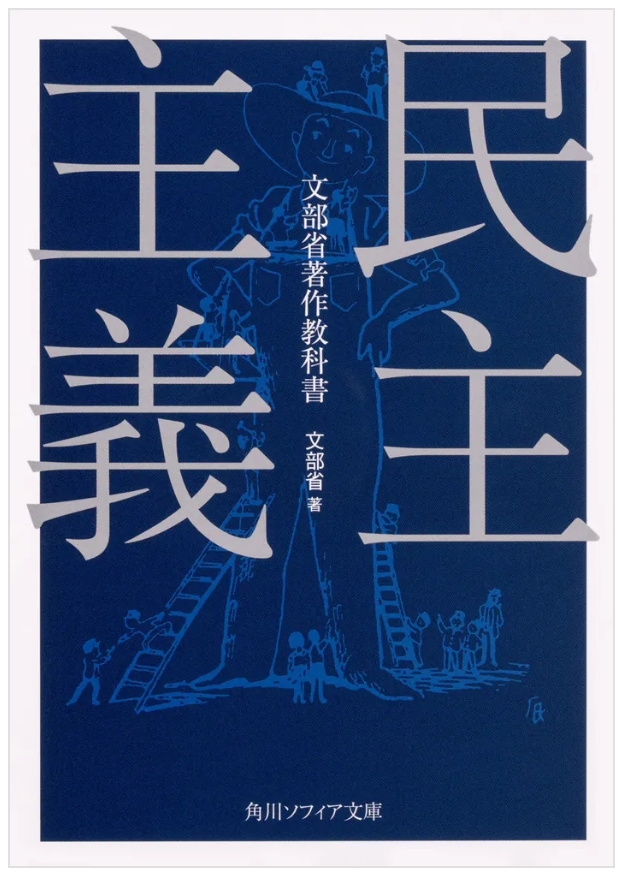

それがこちら↓

第九章 経済生活における民主主義

一 自由競争の利益

民主主義の精神は、政治生活や社会生活だけではなく、経済生活の中にも生かされなければならない。経済をはなれては人間の生存は不可能であり、経済の発達なくしては人間の真の幸福はありえない。経済の目的は、われわれの衣・食・住の生活を豊かにするにある。

特に、経済活動における民主主義の使命は、お互が尊厳な人間として生きる権利を尊重し、公平な経済的配分を保障するとともに、すべての人々の生活水準をできるだけ高めて、暮らしよい社会を作りあげてゆくにある。復刻版表紙 文部省『民主主義』 文部省著作教科書

文部省『民主主義』(株)KADOKAWA 角川ソフィア文庫 平成30年12月25日発行p168

・上巻 1948年(昭和23年)10月刊行

・下巻 1949年(昭和24年)8月刊行

ご紹介したのは『民主主義』というタイトルの、当時の中高生に配布された教科書の一文。(実際には副読本に近いもの)

ここにあるキーワードを換骨奪胎したものが試験問題になっているのです。

なので、

現代の私たちが真正面から向き合うとかなりの難問ですが、当時の受験生からすれば教科書に書いてあったことを思い出せるかどうかがポイント。

ちなみに、この教科書の内容はインターネット上で読むことができます。

この『民主主義』は名著として知られ、後に異なる出版社から複数の復刻版が出版されるほど。

ただし、この本について語りだすと長くなるので、次の問題に移ることにしましょう。

5問目の解答と解説

次は経済用語に関する問題。

№.24

ダンピングとは何か次の中正しいものを選べ。1. 滞価一掃

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p42-43

2. 平価切下げ

3. 経済恐慌

4. 投売

5. めくら貿易

ダンピング(Dumping)とは物をドサッと投げ捨てるような行為のこと。

まさにダンプカーで土砂をドシャーッとばらまくようなイメージです。

そこから転じて、

採算を度外視して商品を投げ捨てるように売ること=「投げ売り」をダンピングと呼びます。

私は高校時代、投げ売りまたは【不当廉売】の名前で習った気がしますね。

ということで、

この問題は知っていればわかる・覚えていればわかる簡単な問題なのですが…。

実はこれもやっぱり歴史的な意義を含んでいるので、もうちょっとだけ解説を加えてみましょう。

まずダンピング(投げ売り・不当廉売)は、『独占禁止法』で不公正な取引方法の一つとして禁止されています。

(正式名称は『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』)

そして、この独占禁止法が施行されたのが1947年(昭和22年)7月1日。

同日、総理府の外局として公正取引委員会も発足しています。

つまり戦後の経済分野における新しいトピックス、…に関する基礎用語をきちんと理解できてますか?ということ。

おそらくこれが出題の意図だろうと思われます。

公正取引委員会 公式Facebookより

2024年5月29日公正取引委員会 – オットリー長官が、公取創設当時の庁舎について紹介しました!… | Facebook

6問目の解答と解説

最後は日本国憲法に関係する問題です。

№.28

国民の自由の中には『国家より干渉されない自由』としての権利と、国家に対して或る行為を請求する『国家により保護される権利』とがある」(大意)この文章の中後者は次のどれに当るか。1. 教育を受ける権利

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p44-45

2. 信教の自由

3. 思想良心の自由

4. 財産権の不可侵

5. 婚姻の自由

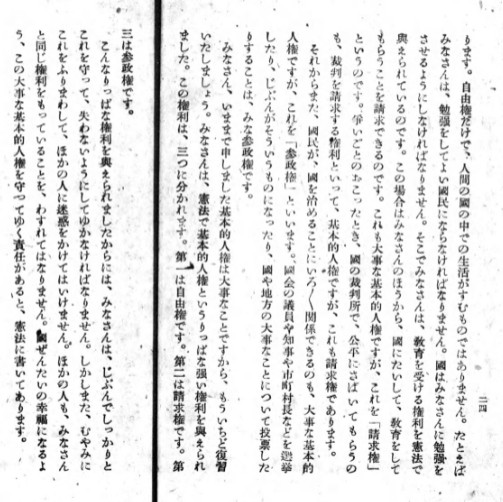

この問題を解説する前に、まずはこちら↓をご覧ください。

実業教科書、1948年8月翻刻発行表紙とp19

みなさんもこのイラストを日本史の教科書か、資料集(便覧)で見たことがあると思います。

これはそもそも1947年(昭和22年)8月に発行された『あたらしい憲法のはなし』という社会科教科書の挿絵。

今でも戦力の不保持を謳った憲法第9条を紹介する際によく引用されていますね。

そして、実はこの教科書の中に答えが書いてあるのです。

七 基本的人権

(前略)

たとえばみなさんは、勉強をしてよい國民にならなければなりません。國はみなさんに勉強をさせるようにしなければなりません。そこでみなさんは、教育を受ける権利を憲法で與えられているのです。この場合はみなさんのほうから、國にたいして、教育をしてもらうことを請求できるのです。これも大事な基本的人権ですが、これを「請求権」というのです。文部省 編『あたらしい憲法のはなし』実業教科書,1947. 国立国会図書館デジタルコレクション

この『あたらしい憲法のはなし』は中学1年生向け教科書なので、これも当時の受験生にとっては比較的簡単だったはず。

ひるがえって、

基本的人権の分類に関する問題は、最近の大学入学共通テストの【公民】でも出題されるオーソドックスなものなんですが…。

(今は共通一次とかセンター試験とは言わないのです!)

特に政治・経済・倫理・現代社会・公共といった科目に力を入れていなければ、ズバッと正解を選ぶのは難しいかもしれません。

でも憲法の知識は海上保安官のみならず、すべての公務員(政治家も含む!)にとって必須のもの。

ここはしっかりと勉強しておきたいところですね。

以上、補助要員採用試験の問題と解説でした~。

↓こちらで全文読めます!

インターミッション

それではここで採用試験の時代背景をふり返ってみましょう。

| 西暦 和暦 戦後 年齢 | 日付 | できごと |

|---|---|---|

| 1945年 昭和20年 0年後 13歳 | 06.15 08.06 08.09 08.14 08.15 08.30 11.30 12.01 | 大久保武雄、中国海運局(広島市)赴任 広島、原爆投下 長崎、原爆投下 ポツダム宣言受諾通告 玉音放送・終戦 ダグラス・マッカーサー厚木到着 海軍省廃止 第二復員省発足 |

| 1946年 昭和21年 1年後 14歳 | 06.14 06.15 07.01 11.03 | 第二復員省廃止 復員庁第二復員局発足 不法入国船舶監視本部設置 日本国憲法 公布(→文化の日) |

| 1947年 昭和22年 2年後 15歳 | 05.03 07.01 08.02 10.15 | 日本国憲法 施行(→憲法記念日) 独占禁止法施行・公正取引委員会発足 『あたらしい憲法のはなし』発行 復員庁第二復員局廃止 |

| 1948年 昭和23年 3年後 16歳 | 01.01 05.01 05.12 08.20 10.?? | 改正民法施行 海上保安庁発足 海保庁舎屋上に庁旗掲揚 巡視船 紅線二条制定 『民主主義』上巻発行 |

| 1949年 昭和24年 4年後 17歳 | 08.?? 10.01 12.07 12.12 | 『民主主義』下巻発行 中華人民共和国 建国宣言 中華民国政府、台北に首都移転 【宗谷】、海上保安庁に編入 |

| 1950年 昭和25年 5年後 18歳 | 05.10 06.25 08.10 08.17 09.08 10.17 | 巡視船コンパス章制定→4/1遡及適用 朝鮮戦争勃発 警察予備隊発足 第1回海上保安庁職員採用試験 公告 第1回海上保安庁職員採用試験 実施 掃海船MS14号触雷 |

終戦の年1945年から5年間の日本史・海上保安庁史年表です。

これを当時の人々に当てはめて考えてみると…。

試験が実施された1950年に18歳となった方が生まれたのは1932年(昭和7年)のこと。

その年の5月15日に犬養毅首相が暗殺され(五・一五事件)、7月31日にドイツ議会でナチス党が第一党となっています。

やがて国民学校初等科3年(9歳)の頃、1941年(昭和20年)12月8日に太平洋戦争開戦。

そして13歳の夏、日本はポツダム宣言を受諾して戦争は終わりました。

わかりやすく架空のキャラクターで説明するならば、『火垂るの墓』の主人公:清太が前年1931年生まれの設定となっています。(終戦の年に14歳)

その他、

『ゴジラ -1.0』に登場する、掃海船新生丸の見習い船員:水島四郎も大体このあたりの世代と推測されます。

ついでに言えば『ゴジラ-1.0』でゴジラが銀座で大暴れするのは1947年(昭和22年)5月の設定です。

話を試験に戻すと。

補助要員試験の全体的な印象としては、当時の新制中学~高校の教科書からの出題であり、現代にも通じる基礎的な内容だと感じました。

さらに、

問題によって難易度のバラつきは感じられますが、きちんと勉強していれば、あるいは頑張って考えれば正答にたどり着ける問題構成となっています。

ところが、次に紹介する三等海上保安士採用試験となるとぐっと難しくなります。

この【三等海上保安士】は海上保安官の階級で一番下。

今で言えば海上保安学校の卒業生が現場配属になって最初に与えられるものです。

よってこの採用試験は現在の、

【海上保安学校学生採用試験】に相当する試験と位置づけられるでしょう。

(当時、海上保安学校(舞鶴)の前身的組織はありましたが、大学校は設置されていません)

さぁ、ここからが本番です。

厳選した計5問、それではどうぞ☆

三等海上保安士採用試験問題より(問題と解説)

1問目 問題と解説

№.8

横浜から航海して直距離で一番遠い所はどこか。1. バンコック

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p51

2. サンフランシスコ

3. セイロン

4. シドニー

5. パナマ

【解説】

まずは簡単な問題から。

バンコック(バンコク)はタイの首都。

セイロンは現在で言うスリランカのこと。

選択肢の中で横浜港から最も遠いのは中米の国、パナマ共和国。

その首都の名前がパナマ市であり、パナマ運河で有名です。

過去のブログ記事でもご紹介しているので、復習がてら読んでみてください(^_^)

【正答:5.パナマ】

パナマ運河についてはこちら

スエズ運河についてはこちら

2問目 問題と解説

№.19

スターリング地域に就いての正しい説明は次の何れか。1. ソ連の鉄のカーテン内部の地方

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p56-57

2. 第二次大戦後ソ連の獲得した領土

3. ビルマはスターリング地域ではない

4. 濠州はスターリング地域ではない

5. 英国の正貨の流通する勢力範囲

これは地理ではなく、政治と経済が入り混じった問題。

私はかろうじて【鉄のカーテン】を聞いたことがあるくらいで、少なくともソ連の指導者スターリンとは関係ないだろうなと思う程度。

とりあえず解説すると、

スターリング(sterling)は真正の、本物の、品質の確かな、といった意味の形容詞です。

さらにスターリング・ポンドと言った場合は、イギリス本国で使用される正規の英国通貨(£ポンド)のこと。

つまり正確には【スターリング地域】とはスターリング・ポンド地域のことであり、イギリス正規通貨の流通圏を意味します。

概念的には少し異なるのですが、世界恐慌後にイギリスが実施した保護貿易政策の地域【スターリングポンド・ブロック経済圏】の方が有名かもしれませんね。

(私もここまで書いて、あ~そういえばそんなのもあったな…と思い出しました)

【正答:5.英国の正貨の流通する勢力範囲】

3問目 問題と解説

№.20

或る開業医が一人の患者を診察して「この病気は極めて悪性のものです。統計の示すところによれば、この病気の全快率は僅か100分の1に過ぎません。」と告げた。

患者は死の宣言にも等しい診断を下され青くなったのは云うまでもない。

が医師は更にこう云った。「然しあなたは実に幸福な方です。私はこれまでにあなたと同じ患者を99人診察しましたがその全部が死亡しました。あなたは丁度100人目ですから統計の示すところによってあなたの病気は全快するでしょう。」

さて上の文章に対する意見の中で正しいのどれか。1. この医師の説明は正しい。

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p58

2. この医師は統計の示す意味を正当に解釈していない。

3. この医師の統計の処理方法は正しい。

4. この医師の説明は患者に安心感を与える。

5. この患者は全快の可能性は全くない。

いきなり小説風の設定で始まる、ちょっと面白い問題です。

なんとなく違和感がありつつも、つい騙されてしまいそうなこの理屈。

例えばサイコロを振って「6」の目が出る確率は1/6ですが、だからと言ってサイコロを振って必ず6回目までに「6」が出るとは限りません。

落ち着いて考えれば答えを出せる、今ふうの論理力・思考力に関する問題なのが興味深いところです。

【正答:2.この医師は統計の示す意味を正当に解釈していない。】

4問目 問題と解説

№.22

F.O.B.とは1. 世界自由労連

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p59

2. 国際連合の安全保障理事会

3. 極東委員会

4. 輸出品の運賃保険料払込み値段

5. 輸出品の船籍港渡し値段

再び経済用語に関する問題です。

さっきの【スターリング地域】は選択肢を消去法で選ぶこともできましたが、これは知らなければ全く答えられないタイプの問題。

1.世界自由労連

→World Federation of Trade Unions

2.国際連合の安全保障理事会

→United Nations Security Council

3.極東委員会

→Far Eastern Commission

4.輸出品の運賃保険料払込み値段

→Cost Insurance and Freight

5.輸出品の船籍港渡し値段

→Free on Board

選択肢1~3はさておき、

4.CIFと5.FOBは実にそっけない問題文と相まって、かなりの難問ではないでしょうか。

この二つは国際貿易の場面で使われる商取引の言葉。(→インコタームズ)

要は物品の受け渡しに関する費用を、売り手・買い手がどこの時点まで負担するかを指す業界用語なのです。

はたして当時の中学・高校レベルで習う単語だったのか定かではありません。

しかし、この試験は何と言っても海上保安官(=船乗り)の試験ですから、受験者の中に船会社で働いている社会人もいたと思われます。

したがって、そういう人なら答えられたかもしれません。

【正答:5.輸出品の船籍港渡し値段】

5問目 問題と解説

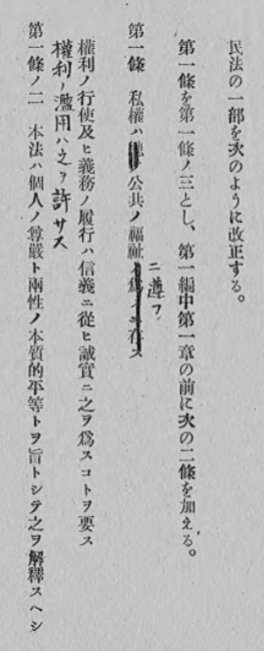

№.25

「自己の権利を行使する者は何人に対しても不法を行うものではない」という思想は久しく是認せられて来た。しかし権利は本来社会生活における個人と個人との関係を規律する上に認められているものであるから権利の行使に当ってもその絶対性に関する考え方は是正せられねばならない、之は一方無過失賠償責任が認められようとするのと軌を一にするものである。

上の文章は何を言っているか。1. 所有権絶対の思想に社会主義的変革を加えようとする。

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p61

2. 所有権絶対性に対して公共性を主張する。

3. 無過失賠償責任を認めようとする。

4. 権利は公共の福祉に遵う。

5. 信義誠実の原則を強調する。

いよいよ最後の問題です。

まず、

「上の文章は何を言っているか。」という設問に対して、「そっちこそ何を言っているんだ??」と言い返したくなるような問題です。

そして選択肢から問題文の意味を推測しようにも、こちらも謎の単語の羅列。

とは言え、

海上保安庁を志望者する方のために、当サイトの意地にかけて解説してみましょう!

手始めに、

問題文を一文ずつ分解して読み解いていきます。

「自己の権利を行使する者は何人に対しても不法を行うものではない」という思想は久しく是認せられて来た。

「自己の権利を~」はそもそも法律学の格言(法諺と言います)で、元々はラテン語の言葉です。

特に民法の分野で用いられる格言で、権利を行使することは誰でも自由に認められるというほどの意味です。

特にワザとあるいはミスによって他人に損害を与えるのでもなければ、認められた権利の実現は責められることではない。

…こういう考え方が古くから受け入れられてきた、というわけです。

しかし権利は本来社会生活における個人と個人との関係を規律する上に認められているものであるから権利の行使に当ってもその絶対性に関する考え方は是正せられねばならない、

しかし、権利とは独立した個人と個人の間で行使されるものなので、いくら権利だからと言って何もかもが100%許されるわけではありません。

之は一方 無過失賠償責任が認められようとするのと軌を一にするものである。

こうした考え方は、自分がワザとでもなくミスがなくても、他人に損害が生じた場合には賠償しなければならないという(新しい)考え方と方向性は一緒です。

まとめると、

「民法上の権利は昔は絶対的なものだと思われていたが、この考え方を修正する必要がある。」という意味になります。

その新しい考え方を端的に示したのが「権利は公共の福祉に遵う」のフレーズなのです。

ということで、

正答を4と導き出せるのですが、これには大学法学部レベルの知識が必要になります。

しかしもっと簡単にアプローチする方法もありまして…。

話はひるがえって、

日本の『民法』は明治の頃から制定されていましたが、戦後の日本国憲法施行に合わせて内容が改正されました。(1948年1月1日改正施行)

その時に加えられたのが、

民法第一条の「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」という条文だったのです。

なので、

当時の法律関連のニュースにアンテナを立てていれば、なんとなーく正答肢を選べたのではないかと思われます。

なお、

この条文は2005年の民法口語訳化の際に、

「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」という表現に変わりました。

が、意味は同じのままです。

【正答:4.権利は公共の福祉に遵う。】

【民法 参考文献】

・田山輝明『民法総則第4版追補版』成文堂2023.2.20 p24-25

・内田貴『民法Ⅰ1総則第5版』東京大学出版会2025.5.20 p465-469

おわりに

以上、

補助要員と三等海上保安士採用試験でした。

さて、みなさんはどれくらい解けましたか?

もしかしたら大学受験・高校受験から離れた社会人の方にとっては、難問のオンパレードだったかもしれません。

しかし、今まさに海上保安大学校・学校を目指して勉強中の方ならば、それなりに解けたのでは。

※今回は文系問題のうち特徴的なものだけを取り上げました。わからなかった問題があってもあまり心配しなくてもいいですよ!

そして今から75年前という時代性を感じさせるものの、問われている内容はそこまで奇抜なものではありませんでした。

海上保安官の…と言うより国家公務員(初級)の採用試験としては、おおむね妥当な問題構成であるように私は感じました。

逆にみなさんはどのように感じましたか?

そして計11問、何点くらい正解できましたか?

ぜひ感想を聞かせてください(^_^)

補助要員採用試験まとめ

| 問題 番号 | 引用元 №. | 問題要約 | 正答要旨 |

|---|---|---|---|

| ① | №.1 | 最高決定機関は? | 極東委員会 |

| ② | №.2 | 神戸に最も近いのは? | 基隆 |

| ③ | №.9 | 壊血病と関係が深いのは? | ビタミンC |

| ④ | №.19 | 経済における 民主主義の使命は? | 公平な配分の 保障 |

| ⑤ | №.24 | ダンピングとは? | 投売 |

| ⑥ | №.28 | 国家により 保護される権利は? | 教育を 受ける権利 |

三等海上保安士採用試験まとめ

| 問題 番号 | 引用元 №. | 問題要約 | 正答要旨 |

|---|---|---|---|

| ① | №.8 | 横浜から一番遠いのは? | パナマ |

| ② | №.19 | スターリング地域とは? | 英国正規通貨 勢力範囲 |

| ③ | №.20 | あなたは丁度100人目 | 正当に解釈 していない |

| ④ | №.22 | F.O.Bとは? | 船籍港渡し値段 |

| ⑤ | №.25 | 自己の権利を 行使する者は… | 権利は 公共の福祉に遵う |

さて。

次回は採用試験の募集要項に立ち返り、当時の海保を読み解いていきたいと思います。

補助要員とは何だったのか?

採用試験のその後は?

そもそもなぜ採用試験は行われたのか?

草創期の海上保安庁の姿を大きく変えた、時代の転換点にフォーカスしていきます。

.gif)

-120x68.gif)

コメント