これでアナタも海事代理士試験 合格まちがいなし!?

ようこそ海上の世界へ!

もしあなたが船舶免許を取得し、

自分の船を所有したら。

目の前には大きな海が広がっており、

舵を握れば船はあなたの思うまま。

何者にも縛られない自由な世界が

あなたを待っています✨

さぁ、海図なき旅に出かけましょう!

…

…どこからともなく…

「え~ こちらは海上保安庁です。」

「船長さん、停船してください。」

「こちら海上保安庁です…」

さて。

私が海事代理士試験を通じて学んだ海事法令を元に、海上保安庁を読み解くシリーズ。

第3回目となる今回は【海上交通編】。

前回までは海上保安官・巡視船も適用を受ける海事法令をご紹介してきました。

今回は逆に海上保安庁が法律を実施する立場の法令。

海上保安庁は海という世界にどのように関わっているのでしょうか?

それでは海事法令で読み解くシリーズ最終回の始まりです☆

海事代理士試験の内容

まずは試験の内容と前回までをふりかえり。

海事代理士試験で出題された法令科目は20法令。

①憲法

②民法

③商法(第3編 海商のみ)

④国土交通省設置法

⑤船員法

⑥船員職業安定法

⑦船舶職員及び小型船舶操縦者法

⑧海上運送法

⑨港湾運送事業法

⑩内航海運業法

⑪港則法

⑫海上交通安全法

⑬海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

⑭領海等における外国船舶の航行に関する法律

⑮船舶法

⑯船舶安全法

⑰船舶のトン数の測度に関する法律

⑱造船法

⑲国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く)

⑳船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

これらの内、青色の法令・赤色の法令がこれまで取り上げたもの。

今回は緑色の法令をご紹介していきます。

| 国土交通省(海事局) |

| 船員法 船員職業安定法 船舶職員及び小型船舶操縦者法 海上運送法 港湾運送事業法 内航海運業法 船舶法 船舶安全法 船舶のトン数の測度に関する法律 造船法 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 |

| 海上保安庁 |

| 港則法 海上交通安全法 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 国際航海船舶及び国際港湾施設の 保安の確保等に関する法律 |

海上の交通ルール~海上交通三法~

さて、

改めて今回は船を運航するときの法律をご紹介。

海には陸上と違って横断歩道や踏切はありませんから、自由に船を動かせそうな気がします。

しかし、海には海の交通ルールが存在し、これを守らないと冒頭の寸劇のように海上保安庁の取り締まりを受けるのです。

では、

実際どんなルールがあるのでしょうか?

その最も代表的なものが次の3つ。

海上衝突予防法、

港則法、

海上交通安全法です!

これらをまとめて海上交通三法と総称し、日本の領海を航行する際のルールとなっています。

この内、海上衝突予防法が最も基本となる法律であり、海上交通の一般法です。

そして、港則法・海上交通安全法は港内や海上の特定範囲で適用される特別法。

そもそも法律学の世界では、

”特別法は一般法に優先する”という考え方があります。

これは、

一般法の方が物事に広く適用されるものの、一定の条件・状況においては特別法が優先されるという関係性を示しています。

したがって原則として海上衝突予防法の規定によるものの、他の二法が適用される場面ではこちらに従う必要があるというわけです。

海上衝突予防法 総論

船乗りの基本法である理由

まず最初は海上衝突予防法から。

これは船舶の航行ルール=航法を定めた船乗りにとって基本の心得です。

ところで、

海上交通三法の中で『海上交通安全法』が基本ルールっぽい気がしませんか?

港則法はさておき、

道路交通法にも似た名前なのでそんな印象も受けるかと思います。

しかし、海上交通の基本法と言えばとにかく海上衝突予防法。

なぜならこの法律がそもそも国際条約に基づいて制定されたものだから。

1972年の

海上における衝突の予防のための

国際規則に関する条約

Convention On the InternationaL REGulations

for Preventing Collisions at Sea, 1972

1972年10月20日署名、1977年7月15日発効

↓

海上衝突予防法

昭和52年(1977年)法律第62号

1977年6月1日公布、1977年7月15日施行

※旧法の全面改正による施行

この国際条約のことは、通称COLREGsまたはコルレグ条約と呼ばれています。

そして現在施行されている海上衝突予防法は、コルレグ条約を日本の法律として反映させたもの。

だから法律のタイトルも、海上における衝突の予防法というちょっと変わった名前なのです。

なお、

コルレグ条約は2025年1月8日現在で、世界196ヵ国のうち164ヵ国、世界の84%の国々が批准しています。

(国連海事機関(IMO)HP【条約の状況】より)

ほぼ全世界で共通するルールと言ってさしつかえなく、これが船乗りの基本たる所以なのです。

海の上は右側通行

それでは簡単に海上衝突予防法の内容を見ていきます。

その説明の前に。

まず皆さんは車を運転する際に【左側通行】のルールがあることはご存知だと思います。

そして、

外国では【右側通行】の国(たとえばアメリカ)があることもよく知られていますね。

この違いはそれぞれの国での文化や歴史などに由来するものとされ、ハッキリとした理由はわかっていません。

とりあえず参考までに日米の法律を比較してみると…。

日本

道路交通法

(昭和35年法律第105号)第17条【通行区分】第4項

道路交通法 | e-Gov 法令検索

車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。

アメリカ合衆国

Millennium Edition of the UNIFORM VEHICLE CODE

§11-301

(a)Upon all roadways of sufficient width a vehicle shall be driven upon the right half of the roadway, except as follows: …車両統一コード(2000年版)

【第11-301条】

【a】十分な幅のあるすべての道路では、次の場合を除き、車両は道路の右半分を走行しなければならない。…出典:2000 Edition of the Uniform Vehicle Code pdf

アメリカの交通法 – Wikipedia

※アメリカには合衆国政府による統一法規は存在せず、各州において道路交通法規が立法されている。上掲は標準モデルとして作成されているもの。管理人が日本語訳を行った。

このように車の運転においては、国によって右・左の通行ルールが異なっています。

それでは船の場合はどうでしょうか?

こちらはコルレグ条約で【右側通行】となっており、海上衝突予防法も同じです。

1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約

RULE 14 “HEAD-ON SITUATION“

千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約 | 外務省

(A)WHEN TWO POWER-DRIVEN VESSELS ARE MEETING ON RECIPROCAL OR NEARLY RECIPROCAL COURSES SO AS TO INVOLVE RISK OF COLLISION EACH SHALL ALTER HER COURSE TO STARBOARD SO THAT EACH SHALL PASS ON THE PORT SIDE OF THE OTHER.

↓

海上衝突予防法

第14条【行会い船】第1項

海上衝突予防法 | e-Gov 法令検索

二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。(後略)

これを図で表すとこのとおり。

広大な海の真ん中では”右側を通行”というのはちょっとピンとこないかもしれません。

しかしこれが狭い海峡や水道の中だったらどうでしょうか?

もし船が衝突しそうなときに、お互いどちらに避けるかわかっていれば事故を防ぐことができますね。

だから、こうしたルールが全世界的に通用することに大きな意義があるのです。

海事代理士試験に出題されない理由

さて、皆さんお気づきでしょうか?

実はこの法律は海事代理士試験では出題されません。

が、港則法と海上交通安全法は出題されます。

この違いは海上衝突予防法が純粋に船舶航行の規則(航法)だから。

もっと言えば、

元になったコルレグ条約が「『航海術の運用マニュアル』という性格を有しており、そこに規定してあることがそのまま操船の規範となる」ような特色を持っているからです。

(引用文献:海上交通法令研究会『改訂10版 海上衝突予防法の解説』海文堂2022.4.20 p9)

なので、

このような事柄について、海事代理士が船長に代わって何かをする…という場面はありません。

例えるなら、

私たちが車の運転中に行政書士さんに何かを依頼することがないのと同様です。

一方で港則法や海上交通安全法では船長・船舶所有者に代わって、海事代理士が届出・許可申請を行う場面があります。

だから海事代理士試験においても、この二法は出題されるというわけですね。

以上、

ここまで海上衝突予防法の一般的なご説明でした。

海上衝突予防法 各論

海上衝突予防法で読み解く海上保安庁

ここでは海上保安庁との関係についてご説明いたします。

そもそも試験科目ではないにも関わらず、この法律を取り上げている理由はと言えば…。

海上交通に関することはすべて海上保安庁の業務だからです。

海上保安庁法(昭和23年法律第28号)

昭和23年(1948年)4月27日公布

昭和23年(1948年)5月1日施行第2条

海上保安庁法 | e-Gov 法令検索

海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

ちなみに陸上交通の取締まりは警察の業務。

警察法(昭和29年法律第162号)

第2条【警察の責務】

警察法 | e-Gov 法令検索

警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

このため海上保安庁の本庁には交通部、

警察庁には交通局が置かれています。

さらに地方の管区海上保安本部や都道府県の警察本部で交通警察業務が実施されています。

ところで、

警察と言えば犯罪捜査や要人警護に当たる姿がドラマや小説ではよく取り上げられます。

これは海上保安庁でも同様で、海上犯罪の摘発、オリンピックや大阪万博における警備活動がニュースでは取り上げられがちです。

しかし、これらは多様な警察業務の一つに過ぎません。

考えてみれば、

私たちの生活に最も近いのは交番勤務の警察官であり、そして交通事故を防ぐために活動している警察官たちです。

これも海上保安庁と同じ。

各地の港には海上保安部や海上保安署があり、海での事故が起きないように海上保安官が地域に根ざして活動しています。

ひるがえって海上保安庁が”海の警察”と表現されるのは、こうした職務内容や組織形態の類似性があるからなのです。

海上衝突予防法まとめ

海上衝突予防法編では同法が国際条約に基づいていることをご説明いたしました。

そして海上保安庁と警察がともに交通取締機関として機能していることも。

なお、海上衝突予防法の内容は全世界的に通用するものでしたが、日本独自の海上交通法規もあります。

それが『港則法』『海上交通安全法』です。

今度はそれら日本独自の法令を、海上保安庁がどのように運用しているかを見ていきましょう。

港則法 総論

“港”で眺める日本の姿

港は人々が行き交う海上交通の発着地であり、私たちの生活を支える物流の拠点でもあります。

しかし、日本には一体いくつ港があるのか、みなさんご存知ですか?

実は一口に”港”と言っても、港に関係する法律が複数存在し、その適用範囲が異なっているためカウントする数も変わってきます。

漁業の根拠地としての漁港

2774港

(令和6年4月1日現在)

漁港及び漁場の整備等に関する法律

漁港一覧:水産庁

旅客・貨物輸送網の拠点としての港湾

993港

(令和6年4月1日現在)

港湾法

統計情報 – 国土交通省

船舶交通の安全及び港内の整頓を図る港

500港

(令和6年5月1日現在)

港則法

港則法施行令 | e-Gov 法令検索

外国人が出入国すべき出入国港

127港

(令和6年6月10日現在)

出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法施行規則 | e-Gov 法令検索

貨物の輸出入・

外国貿易船の入出港が行われる開港

119港

(令和6年10月1日現在)

関税法

関税法施行令 | e-Gov 法令検索

外国から来航した船舶が

検疫を受ける検疫港

89港

(令和6年12月1日現在)

検疫法

検疫法施行令 | e-Gov 法令検索

以上のように港に関する法律は様々あるわけですが、これらは大きく二つに分けることができます。

①港のサービス運営管理に関するもの

・港湾法

・漁港及び漁場の整備等に関する法律

②港における公共秩序に関するもの

・港則法

・出入国管理及び難民認定法

・関税法

・検疫法

これらの内、『港湾法』における港湾と『漁港及び漁場の整備等に関する法律』における漁港は原則として重複することはありません。

(港湾法第3条【漁港に関する規定】)

その一方、

港則法などにおける港は、業務実施の必要性から適用対象となっているものなので、他の法令と重複します。

つまり港湾と漁港はそれぞれ別の存在。

ただし、その港に対して港則法・関税法・入管法・検疫法が同時に適用されることはあり得る。

…ということです。

とりあえずここでは、これからお話しする『港則法』が様々に存在する港に関する法律の一つなのだということをご理解いただければOKです。

適用港と特定港 その他

港則法(昭和23年法律第174号)

昭和23年(1948年)7月15日公布

昭和23年(1948年)7月16日施行第1条【法律の目的】

港則法 | e-Gov 法令検索

この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

改めて、

港は人や物が行き交う公共の場所です。

そして広大な海の真ん中とは違って港内は狭く、大小様々な船が出入りしています。

もし、こうした場所に船が無秩序に航行すれば重大な事故につながり、実際にそうした例があります。

→第一宗像丸、タラルド・ブロビーグ号衝突事件(Wikipedia:第一宗像丸)

→「炎の海を恨む -京浜運河の教訓-」No.462_2(中日映画社ニュース映像)

そこで港の地形や船舶の交通事情に合わせた法律=港則法を設けることで、安全を図ることにしたのです。

したがって、

港則法は日本独自の海上交通法規だという点に大きな特徴があります。

無論、

外国船舶であっても港則法が適用される港を出入りする際は、必ずこれに従わなければなりません。

この点こそ港則法が海上交通三法の一角を占める理由なのです。

それでは港則法に基づく港の分類をさらに見ていきましょう。

まず最初に港則法の適用対象となっている港が現在500港あります。

その500港の内、413港のことを単に【適用港】と呼び、利用する人・船舶に対して制限や義務を課しています。

さらに残りの87港のことを【特定港】と呼びます。

特定港とは大型船や外国船が出入りする港であって、特に船舶交通が輻輳=混雑する港のこと。

そのため適用港よりももっと多くの制限や義務があり、港の利用には様々な届出や許可を必要とします。

港則法(昭和23年法律第174号)

第3条【定義】第2項

港則法 | e-Gov 法令検索

この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。

ちなみに特定港・適用港と一部重複する形で【指定港】という概念も存在します。

これは東京湾の船舶交通を一体的に管理にするために指定された東京湾内の港のこと。

(館山港・木更津港・千葉港・京浜港・横須賀港)

指定港には通常のものに加えて、また別途の義務や制限があります。

逆に、

“港則法の適用を受けない港”における船舶交通には、海上衝突予防法のみが適用されます。

また、その港を管理する地方自治体の条例などによって港内の秩序が保たれています。

ということで、

ここまでに登場した港のイメージ図がこちら。

指定・特定・適用…と色々出てきたので、具体的な港名をいくつかご紹介しましょう。

まずは日本各地の適用港がこちら。

【適用港】

浦河港・気仙沼港・館山港

浜島港・日和佐港・宇和島港

苅田港・香住港・小木港

古仁屋港・平良港

…はっきり言って、

宮城県の気仙沼港以外はちょっと馴染みがないかと思います。(地元の人は除く)

では次の特定港はいかがでしょうか。

【特定港】

小樽港・仙台塩釜港・京浜港

名古屋港・阪神港・関門港

舞鶴港・新潟港・鹿児島港

那覇港

こちらはどれも名の知れた地方都市の港なのでわかりやすいですね。

ただし、京浜港・阪神港・関門港はちょっと聞き慣れないかもしれません。

実はこれは複数の港区をまたぐ船舶交通の連続性から、それらを単一の港として扱っている呼び方なのです。

つまり具体的な港名で示すとこの通り。

・京浜港(東京港・川崎港・横浜港)

・阪神港(大阪港・神戸港)

・関門港(下関港・門司港)

ざっくり言うと、東京湾・大阪湾・関門海峡にある港のグループ名といったところです。

港のルールはどんなもの?

それでは話を進めて、港則法における制限や義務の内容について。

適用港・特定港に共通するものをいくつか挙げると、次のようなものがあります。

第8条 小型の船舶や筏の係留制限

第10条 船舶の停泊停留の禁止場所・停泊方法

第15条 出航船優先の原則

第16条1項 港内・港の境界附近での速力制限

第18条1項 小型の船舶による避航義務

第23条 水面への廃物投棄の禁止

第27条 みだりな汽笛・サイレンの吹鳴禁止

第35条 船舶交通の妨げとなるような漁撈の制限

以上のような制限事項がある上で、特定港にはさらに【港長】という存在があります。

港長とは特定港における交通安全と秩序維持の監督者のこと。

例えば特定港に船舶が入出港する際は、港長に届け出なければなりません。

港則法

第4条【入出港の届出】

港則法 | e-Gov 法令検索

船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。

その他にも、工事や行事の開催には港長の許可が必要とされ、さらに危険物を積載した船舶は港長の指揮を受けるなど。

(このような届出・許可申請の際に海事代理士が活躍するのです)

以上、

こうした港則法上の事務のことを【港長事務】と言います。

では港長とはどんな人物で、

どんな仕事をしているのでしょうか…?

港長とその職務

皆さん薄々お気づきだと思いますが、港長は特定港を管轄する海上保安部長または海上保安署長のことです。

正確に言うと、海上保安部長・署長が港長との兼任を命じられているのです。

(泉州港長を兼任する関西空港海上保安航空基地長を含む)

海上保安庁法(昭和23年法律第28号)

第21条

海上保安庁法 | e-Gov 法令検索

第1項 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。

第2項 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。

一方、

適用港ではその港を管轄する海上保安部長または署長が、“港長の職権を行う部署長”という立場で限定的な港長事務を行っています。

港則法

第45条【準用規定】

港則法 | e-Gov 法令検索

第9条、第25条、第28条、第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。

特定港・適用港における官職名の使い分けはちょっとややこしいのですが、大まかに説明すると以下のとおり。

例:

特定港と適用港が一つずつあり、それぞれに海上保安部が設置されている場合。

特定港においてはA海上保安部長がA港長として港を監督する。

適用港においてはB海上保安部長が”港長の職権を行使する部署長”という立場で、B海上保安部長の名において港を監督する。

それでは港長と”港長の職権を行う部署長”の職務はどんなものでしょうか?

もちろん、先に例示した義務や制限の実施、届出や許可申請の受付が主なものですが…。

それらに加えて、海上保安庁の内部規則『港則法事務取扱規程』には次のように定められています。

港則法事務取扱規程

(昭和24年1月27日海上保安庁達第7号)

(昭和23年7月16日適用)

(平成25年5月10日訓令第9号改正)第3条

海上保安法令集 CD-ROM版 第96号 | NDLサーチ | 国立国会図書館

第1項 港長は、随時港内を巡視し、法励行の状況を監督しなければならない。

第2項 特定港以外の港にあっては、法第37条の5後段の規定により港長の職権を行う部署長は、海上保安官をして前項に規定する事項を実施させなければならない。

注;港則法第37条の5は法改正により、第45条に移行している。

ここで注目なのは、港長は自ら港内を巡視しなければならない点です。

適用港における部署長は部下の海上保安官をして巡視させることになっているので、ここは大きな違いです。

このため、港長には【港長旗】が用意されており、港長が港内巡視を行う際の巡視船艇に掲揚されることとなっています。

港長旗

このような専用の旗を掲げることで、港長は自らの存在をアピールしつつ、港の安全に目を光らせているというわけですね。

以上、

ここまで港則法の一般的なご説明でした。

港則法 各論

港長はなぜ部長・署長?

さて。

ここからはさらに踏み込んで、港則法を通じて海上保安庁という組織を考えていきます。

まずは先ほどの港長の選任規定を思い出してみてください。

海上保安庁法

第21条

海上保安庁法 | e-Gov 法令検索

第1項 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。

少し意外なことに港則法ではなく、海上保安庁法の中に選任規定がありました。

ただし、この条文では「海上保安官の中から港長を命ずる。」としか書かれていません。

ということは海上保安官の中で階級が一番下の【三等海上保安士】が港長になってもよさそうですが…。

しかし、港長の職務を遂行するためには、それなりの地位と役職にあることが必要なのです。

なぜなら…。

港則法事務取扱規程

第2条

海上保安法令集 CD-ROM版 第96号 | NDLサーチ | 国立国会図書館

港長等は、事務の取扱いについては、懇切丁寧を旨とするとともに、常に港内の状況を把握し、関係機関と常時緊密な連絡を保ち、時宜迅速な措置により港内における船舶交通の安全及び整とんを図る上で遺憾のないようにしなければならない。

第21条の2

港長は、事務の円滑な処理のため必要と認める場合、当該港の一定の区域における事務の一部又は全部を他の海上保安監部、海上保安部、海上保安署又は海上交通センターの長に行わせることができる。

この際の関係機関とは都道府県や市町の港湾管理部門、さらには出入国在留管理局・税関・検疫所などなど。

『規程』ではこうした他機関との連絡保持と、場合によっては海上保安庁内の他部署にも事務を依頼することが想定されています。

そうなると一介の海上保安官に務まる職務ではありません。

港長として組織の内外に発信できる立場の者…と考えると現場のトップである海上保安部長または海上保安署長がやはりふさわしいのです。

港則法で読み解く海上保安庁

さらに深堀りして考えてみましょう。

そもそも、なぜ港長事務を海上保安庁が担うことになっているのでしょうか?

例えば、

『港湾法』には【港湾管理者】という似て非なる概念があり、港湾サービスの運営や施設の維持などを業務としています。

(港湾法第12条・第34条)

そして、この港湾管理者は実態としては都道府県知事あるいは市町村長のこと。

なので、県庁や市役所などで港長事務を行っても良さそうです。

あるいは秩序の維持という観点から、港の所在地を管轄する警察署でもいいかもしれません。

何故そうなっていないのでしょうか?

この疑問について、海上保安庁が監修した解説書によると、二つの観点から説明されています。

(引用文献:海上法令研究会『第18版 港則法の解説』海文堂2024.6.15 p13-14)

①港長と港湾管理者が分けられている理由

まず、港湾の管理行政と警察行政とを同一の機関が併有して、いわゆるオールマイティの権限を行使することを避けるという考え方が前提としてあること。

その分離の結果、警察行政について、その港の経済上の利害等にとらわれず、かつ、すべての船舶に対し公平な立場で事務を運用することができるため。

(引用文献:海上法令研究会『第18版 港則法の解説』海文堂2024.6.15 p13)

理由①への補足

港湾法における港湾管理者にも、

「何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。」という規定はあります。

(港湾法第13条【私企業への不干与等】)

ただし、港湾サービスの対価として金銭の収受は当然ながら発生し、港湾の開発は地域経済に大きな影響を及ぼします。

さらに言えば、港則法が港に規制をかけるのに対し、港湾法は港の発展を促すような相反する性格を持っています。

だからこそ単一の機関に広範な権限を与えず、あえて分散させることで各々の目的を達成できるような枠組みになっていると考えられます。

(ちなみに漁港にも【漁港管理者】が存在し、都道府県知事や市町村長がこれを担います。そして港長と漁港管理者の関係性についても同様に当てはまると考えられます。)

②海上保安官が港長を担う理由

港長には、関係法令のほか海運、港湾、船舶、気象等に関する広い知識が求められること。

さらに、多数の船艇・職員を有する海上保安庁が港長事務を所掌することが、人的・施設的にも、また、業務上から最も適当であるため。

(引用文献:海上法令研究会『第18版 港則法の解説』海文堂2024.6.15 p13-14)

理由②への補足

そもそも海上保安官はその大多数が航海・機関・通信の海技免状を受有する船舶職員。

(国土交通事務官・技官出身者を除く)

このことは本シリーズ第1回【組織・人編】でご紹介したとおりですね。

さらに海上保安庁は国土交通省の外局であり、国土交通省には他にも次のような部署が存在します。

【海事局】…船員・船舶・海運行政を担う内部部局

【港湾局】…港湾行政を担う内部部局

【気象庁】…気象行政を担う外局

海上保安庁は独立した組織ですが、単独ではなく関係部局と連携しながら業務を遂行しています。

要するに、

海保であれば国土交通省全体のリソースを活かせるメリットがあるというわけです。

港則法まとめ

それでは最後にもう一度、冒頭に見た適用港をふりかえってみましょう。

実はあの馴染みのない適用港には、すべて海上保安部・署または分室が置かれています。

(海上保安庁の部署が置かれていない適用港もあります)

| 都道府県 | 適用港 | 海上保安部署 |

|---|---|---|

| 北海道 | 浦河港 | 浦河海上保安署 |

| 宮城県 | 気仙沼港 | 気仙沼海上保安署 |

| 千葉県 | 館山港 | 千葉海上保安部館山分室 |

| 三重県 | 浜島港 | 鳥羽海上保安部浜島分室 |

| 徳島県 | 日和佐港 | 徳島海上保安部美波分室 |

| 愛媛県 | 宇和島港 | 宇和島海上保安部 |

| 福岡県 | 苅田港 | 苅田海上保安署 |

| 兵庫県 | 香住港 | 香住海上保安署 |

| 石川県 | 小木港 | 能登海上保安署 |

| 鹿児島県 | 古仁屋港 | 古仁屋海上保安署 |

| 沖縄県 | 平良港 | 宮古島海上保安部 |

この他、特定港には港長がいることはご説明したとおり。

| 都道府県 | 特定港 | 海上保安部署 |

|---|---|---|

| 北海道 | 小樽港 | 小樽海上保安部 |

| 宮城県 | 仙台塩釜港 | 宮城海上保安部 |

| 東京都 神奈川県 | 京浜港 ・京浜港東京区 ・京浜港川崎区 | 横浜海上保安部 ・東京海上保安部 ・川崎海上保安署 |

| 愛知県 | 名古屋港 | 名古屋海上保安部 |

| 大阪府 兵庫県 | 阪神港 ・阪神港大阪区 ・阪神港堺泉北区 ・阪神港尼崎西宮芦屋区 | 神戸海上保安部 ・大阪海上保安監部 ・堺海上保安署 ・西宮海上保安署 |

| 広島県 | 広島港 | 広島海上保安部 |

| 山口県 福岡県 | 関門港 ・関門港小倉区 ・関門港下関区ほか ・関門港若松区ほか | 門司海上保安部 ・小倉分室 ・下関海上保安署 ・若松海上保安部 |

| 京都府 | 舞鶴港 | 舞鶴海上保安部 |

| 新潟県 | 新潟港 | 新潟海上保安部 |

| 鹿児島県 | 鹿児島港 | 鹿児島海上保安部 |

| 沖縄県 | 那覇港 | 那覇海上保安部 |

京浜港長=横浜海上保安部長の下に東京海上保安部・川崎海上保安署が各区を分担している。阪神港・関門港も同様。

以上のように特定港・適用港の指定に立脚して海上保安庁の部署が全国に置かれています。

もちろんそこには大小様々な巡視船艇が配備されており、船舶職員たる海上保安官も常駐。

逆に言えば、

各地の港に所在して港内を見守り、

何かあればすぐに出動できる態勢を整えている。

それが海上保安庁という組織なのであり、港長等が海上保安官に任されている理由なのです。

海上交通安全法 総論

“航路”で眺める日本の姿

海上交通安全法(昭和47年法律第105号)

第1条【目的及び適用海域】第1項

海上交通安全法 | e-Gov 法令検索

この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

それでは今回最後の海事法令『海上交通安全法』に移ります。

港則法が港内を対象としているのに対し、海上交通安全法は港外の輻輳海域における交通法規です。

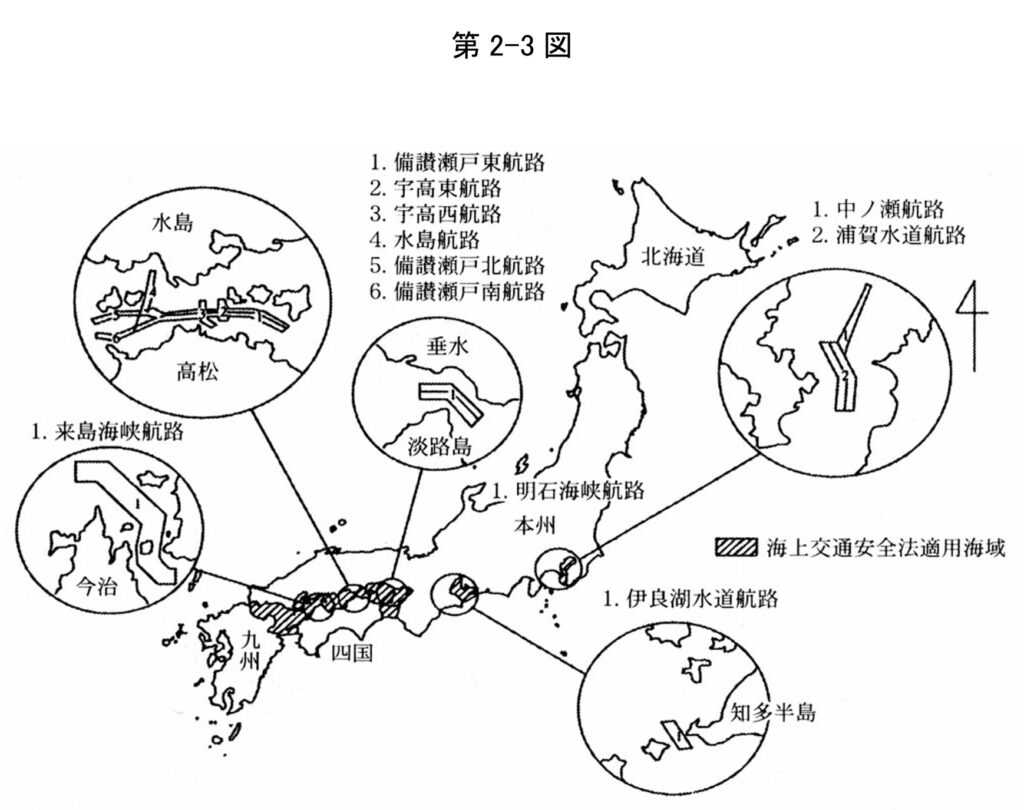

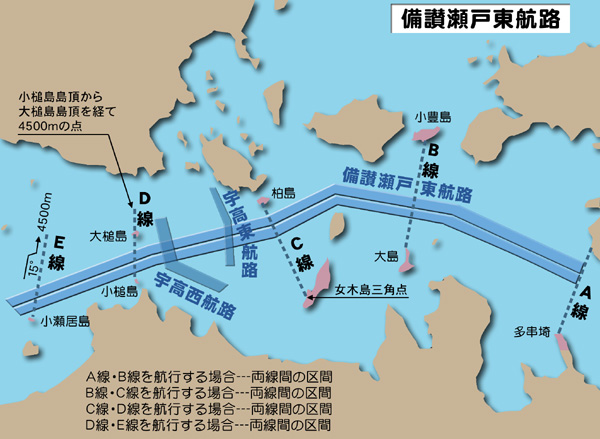

この法律の特徴は東京湾・伊勢湾・瀬戸内海のエリアに、計11か所の【航路】を定めていること。

東京湾:

①浦賀水道航路 ②中ノ瀬航路

伊勢湾:

③伊良湖水道航路

瀬戸内海:

④明石海峡航路

⑤備讃瀬戸東航路

⑥宇高東航路

⑦宇高西航路

⑧備讃瀬戸北航路

⑨備讃瀬戸南航路

⑩水島航路

⑪来島海峡航路

これらの船舶交通が輻輳するエリアでは、海上衝突予防法よりも海上交通安全法が優先されます。

そして、瀬戸内海に8か所の航路が集中しているのは、それだけここが混雑する場所だということですね。

さて、ここで注意いただきたいのが【航路】という言葉。

一般用語では船が航行するルート、あるいは航行した後の航跡という意味で使われることが多いかと思います。

例えるなら一本の線のようなイメージ。

しかし、海上交通安全法において【航路】とは太い帯状のエリアとして示されるものなのです。

自動車の世界で例えるならば、

・横浜横須賀道路(保土ヶ谷~馬堀海岸)

・国道42号(浜松市~和歌山市)

・山陽自動車道(神戸~下関)

…といった一般国道・高速道路のようなもの。

つまり海上交通安全法における航路とは、具体的な通行帯のことを意味しています。

ちなみに。

ややこしいことに港則法にも【航路】という言葉は登場します。

こちらは特定港を出入り、または通過する際に航行しなければならない通行帯のこと。

例えるなら海上交通安全法上の航路は長大な国道、港則法上の航路は県道といったところでしょうか。

いずれにせよ一般的に想像される”航路”とは違った概念が存在し、それは自動車が走行する道路のようなイメージとご理解ください。

巨大船と巨大巡視船

さて海上交通安全法の中身について。

その内容は多岐にわたるため、海上保安庁に関係するトピックを二つ挙げてご説明していきます。

まず最初は【巨大船】に関することから。

海上交通安全法(昭和47年法律第105号)

第2条【定義】第2項

海上交通安全法 | e-Gov 法令検索

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

2 巨大船 長さ200メートル以上の船舶をいう。

海上交通安全法において巨大船とは全長200m以上の船舶のこと。

| 船名 艦名 | 運用者 | 全長 |

|---|---|---|

| あきつしま | 海上保安庁 | 150m |

| にっぽん丸 | 商船三井クルーズ(株) | 166m |

| ひゅうが | 海上自衛隊 | 197m |

| 飛鳥Ⅱ | 郵船クルーズ(株) | 241m |

| いずも | 海上自衛隊 | 248m |

| ダイヤモンド・ プリンセス | プリンセスクルーズ | 290m |

| MSCベリッシマ | MSCクルーズ | 315m |

| 空母ジョージ・ ワシントン | アメリカ海軍 | 333m |

上のリストの船舶で言うと、

【護衛艦ひゅうが】はギリギリ巨大船ではありません。

200m超えとなる飛鳥Ⅱから巨大船として扱われます。

そして、巨大船が11か所の航路を航行しようするときは、あらかじめ海上保安庁長官に通報しなければなりません。

海上交通安全法(昭和47年法律第105号)

第22条【巨大船等の航行に関する通報】

海上交通安全法 | e-Gov 法令検索

次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。

1 巨大船

2 (以下省略)

なぜなら航路内には巨大船よりもずっと小さな船、プレジャーボートや遊漁船・漁船が数多く行き交っているため。

また、大きな船ほど小回りが効かず、加えて目視による見張りには死角が生じます。

よって巨大船の動静を事前に把握しておき、船舶の衝突事故を防ぐのが狙いです。

なお、

先ほどの規定では「長官に通報」となっていましたが、実際には船舶交通を管制する部署=海上交通センターに通報することになります。

特に巨大船に関しては全国に7か所あるセンターの内、それぞれの航路管制を担当する5つのセンターが対応部署となっています。

・東京湾海上交通センター

(浦賀水道航路、中ノ瀬航路)

・伊勢湾海上交通センター

(伊良湖水道航路)

・大阪湾海上交通センター

(明石海峡航路)

・備讃瀬戸海上交通センター

(備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路)

・来島海峡海上交通センター

(来島海峡航路)

さて、巨大な船と言えば。

昨今、

海保界隈を賑わせている総トン数3万トン型、多目的巡視船について。

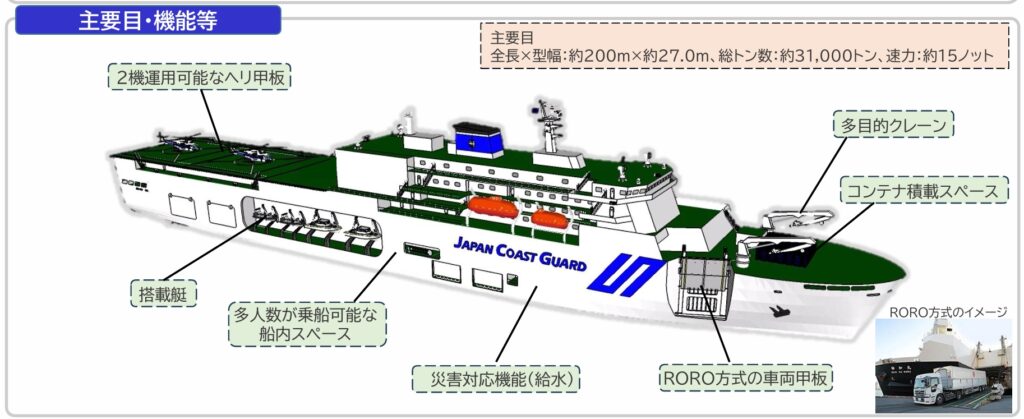

多目的巡視船の基本コンセプト等

主要目

全長×型幅:約200m×約27.0m、総トン数:31,000トン、速力:約15ノット令和6年12月20日開催 海上保安能力強化に関する関係閣僚会議『配布資料』p9より

海上保安能力強化に関する関係閣僚会議

この船は従来の総トン数6500トン型巡視船あきつしまやれいめい型を大きく超える、巨大巡視船として注目を浴びています。

その全貌は明らかになっていませんが、全長は約200mと計画されているようです。

これが実際には200m以上となるのか、199mまでに収まるのかが注目ポイント。

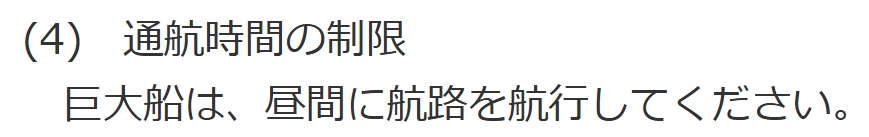

なぜなら巨大船には航路通航時間帯の制限もあるからです。

具体的には備讃瀬戸海上交通センターが担当する航路においては、巨大船は昼間に航路を航行することという基準が設けられています。

(『巨大船等の航路通航時間帯の基準』)

備讃瀬戸通航ガイド

6.その他の航行安全指導事項備讃瀬戸通航ガイド

また、

来島海峡海上交通センターにおいても、 昼間の弱流時に(来島海峡航路内の)中水道を航行することという基準があります。

よくある質問&回答集

A5.来島海峡海上交通センター:Q&A

言い換えれば、これらの航路では巨大船は夜間の航行はできません。

そうなると、多目的巡視船を全長200m以上で建造した上で、この基準を遵守して当該航路を航行するか。

あるいはギリギリ199mまでのサイズにして、この基準を回避するか。

以上、

何かとそのスペックが話題になりがちな巨大巡視船ですが、海上交通安全法を学ぶと運用面に関する考察もできるようになるという一例です。

緊急用務を行うための船舶

それではもう一つ巡視船の話をしましょう。

まずいきなりですが、

巡視船って何でしょうか?

そして何をもって巡視船は巡視船たり得るのでしょうか?

色々と哲学的な議論はできそうですが、それはさておき。

ひとまず海上交通安全法においては「巡視船とは緊急用務を行うための船舶である。」と言うことができます。

海上交通安全法(昭和47年法律第105号)

第24条【緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例】第1項

海上交通安全法 | e-Gov 法令検索

消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第4条、第5条、第6条の2から第10条まで、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条(第4項を除く。)、第20条第1項又は第21条第1項の規定による交通方法に従わないで航行し、又はびよう泊をすることができ、及び第20条第4項の規定による通報をしないで航行することができる。

【緊急用務を行うための船舶】とは、一定の条件を満たす場合に、通常の方法によらないで航路を航行することが許された船舶のこと。(航路内での錨泊も可能)

その具体的な用務の種類は次のとおり。

①消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助

②船舶交通に対する障害の除去

③海洋の汚染の防除

④犯罪の予防又は鎮圧

⑤犯罪の捜査

⑥船舶交通に関する規制

⑦ ①~⑥のほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務

こうした用務であって、緊急に処理することを要するもののことを緊急用務と呼びます。

そして緊急用務に従事するに当たって、事前に管区海上保安本部長の指定を受けた船舶が【緊急用務を行うための船舶】というわけです。(以下、緊急船舶と呼ぶ)

(海上交通安全法施行令第5条【緊急用務を行うための船舶】)

さて、改めて①~⑦の用務を眺めてみたとき、そのどれもが海上保安庁の業務に該当していることに気づかれると思います。

当然、巡視船は海保の業務を行う船舶であり、緊急船舶の指定を受けておく必要があります。

だから巡視船が巡視船たり得る要素の一つは「緊急船舶の指定を受けていること」なのです。

(※必要条件ではありませんが、十分条件ではあるという意味です)

なお、この緊急船舶に対比される存在として【緊急自動車】があります。

警察車・消防車・救急車などが代表的な例であり、通常の通行区分によらないで走行できる点が緊急船舶と似ています。

ただし、緊急自動車には緊急走行の際に他の一般車両に対して優先権があります。

道路交通法

第40条【緊急自動車の優先】

道路交通法 | e-Gov 法令検索

交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側(略)に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

しかし、緊急船舶については他の一般船舶に対する優先航行権はありません。

なぜなら船舶は車両とは違って、急停止や急変針ができないため。

つまり緊急航行を行う巡視船を優先したくても、船の運動性能上それは困難なことなのです。

こうした点にも海と陸での違いが表れていると言えるでしょう。

以上、

海上交通安全法の一般的なご説明でした。

海上交通安全法 各論

海上交通安全法ができるまで

それでは本編の後半に入っていきます。

ここからは海上交通安全法が制定に至るまでの経緯を概観し、そこに海上保安庁がどう関わってきたかを眺めてみましょう。

そもそも『海上交通安全法』が施行されたのは昭和48年(1973年)7月1日のこと。

第4次中東戦争の勃発によるオイルショックに派生して、日本国内ではトイレットペーパーの買い占め騒動が起きた年。

それまで港則法(昭和23年1948年施行)や、旧海上衝突予防法(昭和29年1954年施行)の存在はあったものの、東京湾を含む輻輳海域における特別な海上交通法規はありませんでした。

しかし、

日本経済の成長とともに船舶の交通量は増大。

さらにタンカーや貨物船などの大型船が行き交うことで、大型船同士あるいは小型漁船などとの船舶事故が懸念されるようになりました。

そこで二法に加えて、新たな法律を制定することになったのですが…。

その過程で大きな問題となったのが、海運・漁業関係者の間での海に対する認識の違いでした。

改めて考えてみると、

旅客船や貨物船を運航する海運関係者にとって、海は速やかに通航するための場所です。

したがって船舶交通ルールの追加により安全が図られることは歓迎すべきことです。

一方で、

漁業関係者にとって海は漁を行うために回遊し、あるいはそこにとどまって養殖などを営むための生産活動の場所。

また、タンカーやコンテナ船のような大型船に比べて漁船は小さいため、必然的に海上で圧迫を受ける立場となります。

しかし逆に、自由に往来する小型漁船は運動性能が鈍重な大型船にとっては危険な存在だとも言えます。

以上のように海は船舶交通の場であるとともに、漁業活動の場でもあります。

こうした二面性を海は持っているのであり、異なる目的の船舶が行き交っているのが海上の世界なのです。

そんな複雑な競合関係が絡み合う中に海上交通安全法は生まれました。

それでは、その制定経緯を駆け足で追ってみましょう!

時に昭和39年(1964年)。

東京オリンピックが開催されたその年、当時の運輸省海運局において新たな船舶交通ルールの検討が始まります。

ただし、この時は関係県の漁業関係者からの強い反対の意向により策定に至らず。

時をおいて昭和43年(1968年)、海運局から所管が移っていた海上保安庁により【第一次海上交通法案】が策定。

漁業関係者に一定の配慮を払った内容であったものの、やはり強い反対を受けて国会提出は見送りとなります。

とは言え、時代は高度経済成長期の真っただ中。

日本経済・工業の著しい伸展は船舶交通量の増大にもつながっていきました。

そして、さらに翌年昭和44年(1969年)、現行法とおおむね同様の【第二次海上交通法案】が再策定。

従来案に検討を加えた内容であったものの、やはり漁業関係者の賛同を得られず、逆に海運関係者からは不十分との批判も受けます。

なお、昭和45年(1970年)に大阪万博が開催され、ここで日本は経済的繁栄の一つのピークを迎えます。

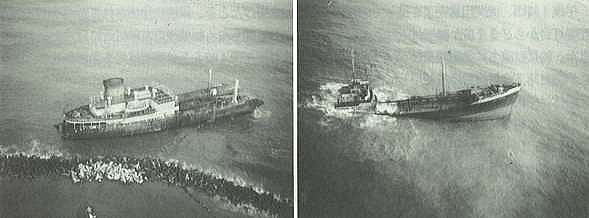

しかし同時に、東京湾でタンカー船による重大事故が連続して発生。

→10月30日:コリントス号・第一新風丸衝突事故

→11月28日:ていむず丸爆発事故

第4節 タンカーによる災害の防止

海上保安の現況 昭和46年版 – 国立国会図書館デジタルコレクション爆発炎上したていむず丸の消火にあたる消防船

こうしたことから、昭和46年(1971年)に海上保安庁は3度目の法案策定に着手。

改めて漁業関係者の理解を得るよう努力する中、同年11月30日に新潟港で大規模な油流出事故が発生。

九管区のあゆみ 昭和40年代

九管区では今も語り継がれる、大型タンカージュリアナ号の座礁事故が46年11月に発生、当時、我が国においては最大規模の流出油事故でもあり、九管区をあげて事故処理にあたった。この事故は、当庁、消防機関、民間におけるオイルフエンス、油処理剤、化学消火剤の備蓄量を飛躍的に増加させるきっかけとなったものであった。

第九管区海上保安本部 九管区のあゆみ座礁した大型タンカージュリアナ号

海の安全を求める世論を受けて、ついに【海上交通安全法法案】がまとめられました。

そして…、

昭和47年(1972年)

3月24日 法案閣議決定

3月28日 衆議院提出

5月12日 衆議院可決

5月24日 参議院提出

6月16日 参議院可決

7月3日 公布

↓

海上交通安全法

昭和48年(1973年)7月1日施行決定

最初に海運局での検討が始まってから実に9年の歳月が経過。

運輸省・海上保安庁による4度の挑戦の末、海上交通安全法が施行されるに至ったのです。

【参考文献】

・海上法令研究会『改訂15版 海上交通安全法の解説』海文堂2023.5.30 p10-19

・山崎祐介『海上交通安全法成立の経緯 一船舶通航と漁ろうの調整一』pdf 日本航海学会誌 「Navigation」№143所収 2000.03

海上交通安全法で読み解く海上保安庁

さて、日の目を見ることになった同法ですが、これで終わったわけではありません。

むしろこの新しい法律をいかに実施していくか、ある意味でここからがスタート。

その施行直前期の様子を、3つの通達文書から読み解いてみたいと思います。

【注意】

以下に引用する文書は国立国会図書館の公開書架および所蔵資料として閲覧可能。また、平成25年(2013年)現在のものであり、最新のものではない。

まずは海上保安庁長官から11航路を管轄する管区本部長あてに出された文書。

海上交通安全法の施行について

(昭和48年6月27日 保警安第129号、保水監第499号、保燈監第276号)

第三、四、五、六、七管区海上保安本部長あて

海上保安庁長官通達昨年6月、第68回国会において制定された海上交通安全法は、本年7月1日から施行されることになった。

海上保安法令集 CD-ROM版 第96号 | NDLサーチ | 国立国会図書館

本法は、昭和39年に特定水域航行令の改正作業が開始されて以来、船舶運航者、漁業関係者等との間に多くの経緯を重ねながらようやく制定をみた当庁にとって長年懸案とされてきた法律である。したがって、今後の本法の運用についても関係者は大きな関心を有しているのであるから、本法の施行にあたっては、職員一人一人がこの点を念頭におき、次のような心構えをもって海上における安全の確保に遺漏なきを期するよう部下職員を指導されたい。

(以下略)

印象的なのは「多くの経緯を重ねながらようやく制定をみた」との言葉。

法案作成に関わった運輸官僚・海保本庁職員らの苦労の思いがにじんでいます。

次に、発出日は前後しますが、本庁警備救難部長から関係本部長あての文書について。

海上交通安全法の運用にあたり漁業操業に関し配慮すべき事項について

(昭和48年6月6日 保警安第101号)

(平成15年3月28日 保警航第98号改正)

第三、四、五、六、七管区海上保安本部長あて

海上保安庁警備救難部長通達海上交通安全法の運用にあたっては、海上が船舶交通の場であるとともに漁業活動の場であることを念頭におき、下記の事項に配慮して法の運用にあたられたい。

海上保安法令集 CD-ROM版 第96号 | NDLサーチ | 国立国会図書館

1 一般的注意事項

(1)従来海上において適法に行われてきた漁業生産活動については、その実態を十分尊重する考えにたち、船舶交通及び漁業操業の安全のため必要な制約も必要最小限にとどめるよう配慮すること。(後略)

ここでは漁業生産活動への十分な尊重と配慮が必要であると述べています。

その背景には法の制定に漁業関係者の理解と協力があったことを忘れてはならないという戒めがあるように感じられます。

しかしその一方で、施行日のわずか2日前、6月29日(金)の通達では法の積極的運用も推奨されています。

海上交通安全法の運用上の基本的事項について

(昭和48年6月29日 保警安第131号)

第三、四、五、六、七管区海上保安本部長あて

海上保安庁警備救難部長通達1 基本的心構え

海上保安法令集 CD-ROM版 第96号 | NDLサーチ | 国立国会図書館

法の運用については、「海上交通安全法の施行について」によって、その基本的な心構えが通達されたところであるが、実際に法の運用に携わる職員は、さらに、次のように基本的事項について特に留意して、遺憾なきを期さなければならない。

(中略)

(2)海上は、船舶交通の場であるとともに、漁業、海洋開発等各種の有用な活動の場でもある。法は、これらの活動に従事する船舶を含めた船舶交通の安全を図ることを目的とするものであり、これらの活動相互間の利害調整を行うことを目的とするものではない。

したがって、安全のため必要とされるならば、法の積極的な運用を行わなければならない。

しかしながら、安全上の要請が往々にして関係者の利害にも微妙な影響を及ぼす点に留意し、これら諸活動に対する調査・研究を怠らず、いやしくも、法の実施に当たってこれらの活動に過重な制約を課することとならないよう十分な配慮を払わなければならない。

ここでは海上保安庁はあくまで中立の立場であることが強調されています。

とは言いながら、

後段では関係者の利害への留意・十分な配慮にも触れており、現場の海上保安官とすれば一体どちらを優先すべきなのか悩んだことでしょう。

いずれにせよ3つの通達が立て続けに発出されるあたり、この法律に対して海上保安庁が細心の注意を払っていたこと、そして大きな期待を込めていたことがうかがえます。

【参考画像】

海上交通安全法施行

(略)下の画像は法施行当時のものですが、ふくそう海域に配備された巡視艇の上で、職員が手旗を使って信号を送っています。

海上交通安全法施行の横断幕 第六管区海上保安本部 レトロ六管!海上交通安全法施行通航船舶に対して巡視艇の上から手旗信号を送る職員

海上交通安全法まとめ

以上、

『海上交通安全法』と海上保安庁の関わりをご説明してきました。

海の上には陸上と同じような”道”=航路が存在し、特別な交通ルールが設けられていること。

同時に海は漁業生産活動の場所であるという二面性を持っていること。

その二面性の狭間にあって海上保安庁は公正中立の立場を貫きつつ、海上交通の安全という究極の目的のために励んでいます。

さらに海上交通法規の制定という、そもそものルールづくりにも携わってきました。

海上保安庁は交通取締機関であると同時に、海上交通政策の企画立案を担う【運輸行政官庁】としての側面もあることをぜひ知っていただければと思います。

海上自衛隊と海上交通三法

それでは本シリーズのサブテーマである、海上自衛隊に関する適用関係について見ていきましょう。

結論から言えば、

海上交通三法はすべて海上自衛隊艦船に適用されます。

いくつかの例外はあるものの、

・船員法

・船舶職員及び小型船舶操縦者法

・船舶法

・船舶安全法

…が原則として海上自衛官・艦船には適用除外だったのと対照的です。

実際に自衛隊法に適用除外あるいは特例を設けた条文は見当たりません。

むしろ、法を遵守すべきことが海上自衛隊の通達の中に示されています。

例えば海上衝突予防法・海上交通安全法について。

船舶が輻輳する海域における自衛艦の安全航行について(通知)

昭和63年10月20日 海幕運第5077号

海上幕僚監部防衛部長から各部隊の長・各機関の長あて(略)船舶が輻輳する海域においては、海上衝突予防法及び海上交通安全法等を遵守することはもちろんであるが、下記について一層の留意を払い、事故の未然防止に万全を期されたい。

自衛隊の船舶に対する港則法の適用について(通知)pdf

2 海上交通センターとの情報交換

(1) 情報の活用

航路航行に際しては、ラジオ、新聞、海上交通センターへの問合わせ等により、巨大船等の航行予定等、航路情報の入手に努める。

(中略)

(3) 航行安全指導

各艦艇は、各管区海上保安本部の実施している航行安全指導を各総監部を通じて入手し、その遵守に努める。

防衛省 訓令・達・通達等 情報公開サービスより

二法の遵守を前提として、海上保安庁が提供する情報を積極的に入手するよう指示されています。

その他、港則法において総トン数を基準とした規定に関して、海上自衛隊艦船の読み替えを行った上で適用を受けることになっています。

自衛隊の船舶に対する港則法の適用について(通知)

昭和43年10月17日 海幕運第5653号

海上幕僚監部防衛部長から各部隊の長・各機関の長あて標記について、海上保安庁に照会中のところ下記のとおり回答があつたので通知する。

記

海上自衛隊の使用する船舶、外国の軍艦等総トン数の定めのない船舶のトン数については、別紙の左欄の長さを有する船舶は、右欄の総トン数を有するものとみなして港則法及び同法施行規則の規定を適用するものとする。

自衛隊の船舶に対する港則法の適用について(通知)pdf

なお、同法施行規則第1条第1項ロ及び第4条第4項第3号における「総トン数」は、「排水トン数」と読み替えるものとする。

添付書類:別紙「総トン数換算表」

防衛省 訓令・達・通達等 情報公開サービスより

すなわち、

海上自衛隊の護衛艦と言えども、海上交通の観点からは他の一般船舶と同様の扱いを受けるということ。

なお、

例外的に海上交通安全法における緊急船舶の指定を受ける場合、【航路】を通常の方法によらないで航行することは可能です。

もちろんこれは管区海上保安本部長の指定を受け、定められた灯火・標識を掲げた上で、現に緊急用務に従事している場合に限って認められるもの。

そして海上自衛隊の艦船に認められ得る緊急用務は、同法施行令に掲げられた要件⑦が該当するものと思われます。

海上交通安全法施行令

第5条【緊急用務を行うための船舶】

海上交通安全法施行令 | e-Gov 法令検索

⑦ 前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務

具体的には自衛隊法第6章 “自衛隊の行動”に列挙された行動のための航行が想定されます。

例えば、

・第76条【防衛出動】

・第77条の4【国民保護等派遣】

・第78条【命令による治安出動】

・第82条【海上における警備行動】

・第83条【災害派遣】

…など。

ただし、仮に許可された緊急航行であっても、航路の航行優先権が与えられるわけではありません。

緊急船舶に対する他船側の避航義務がないことは既に説明した通りであって、むしろ緊急航行に当たっては通常以上の慎重な操船が求められます。

繰り返して言うと、

巡視船であれ護衛艦であれ、海上交通に関して特別扱いを受ける立場ではないということです。

さいごに~海事法令を学ぶ意義~

《海事法令で読み解く海上保安庁シリーズ》を終えるに当たって、皆さんに尋ねてみたいことがあります。

・海上保安官は何を成すべき存在なのか?

・巡視船の設計はいかにあるべきなのか?

・海上保安庁はどうあるべき組織なのか?

…おそらくこの問いに対しては百人いれば百通りの答えがあるでしょう。

また、即答するのも難しいかもしれません。

では次のような問いではいかがでしょうか。

・海上保安官はどのような存在か?

・巡視船とはどのような船舶か?

・海上保安庁とはどのような組織なのか?

これについては、本シリーズをお読みいただいた皆様であれば答えられるかと思います。

さて。

これまで様々な海事法令を読み解くことで、そこから浮かび上がる海上保安庁の姿をご紹介してきました。

執筆に当たり私が気をつけたのは、一つ一つの条文に引用リンクを張ったことです。

(法律全体へのリンクではなく該当条文へのリンク)

私たちはみんなそれぞれ海上保安庁に対するイメージや見解を持っているわけですが、それはひとまず置いておくとして。

まずは皆さんと「現在の法律ではどうなっているのか?」という共通認識を持ちたかったからです。

そのために皆さん自身で現行法令を確認できるよう心掛けました。

なぜそんなことをしたかと言えば…。

そもそも多くの日本人にとって海や船の世界は馴染みの薄い領域であって、それでいて様々なイメージだけが先行しているように私には思われます。

そして、このイメージ先行の弊害が極端に表れるのは、第2回で取り上げた巡視船と護衛艦の違いに関する部分でしょう。

ただ、

巡視船・護衛艦いずれにせよ、通常とは異なる使われ方をする船舶であり、その非日常性や特別感が私たちを魅了していることは間違いないかと思います。

しかし、海事法令を通じてこれらを眺めたとき、憧れやロマンの対象としてではないフラットな像が浮かび上がってこなかったでしょうか。

大事な点はまさにここなのです。

例えば、

「今後、海上保安庁と海上自衛隊の関係はいかにあるべきか?」という議論を重ねるにしても、その前提となる認識が各人バラバラでは一向に結論は出ません。

まずは現在に対する認識や言葉の定義を共有すること。

そのための重要な作業の一つが現行法令を読み解くことであり、法律を学ぶことの意義もここにあると私は考えています。

なお、

私は趣味の対象としての巡視船・護衛艦や海保・海自といったものを否定するつもりは一切ありません。

むしろ海事法令を学ぶことでもっと深く、楽しめるようになるはずです。

そして幅広く海や船の世界のことを知ってもらうことが、海上保安庁・海上自衛隊ひいては日本の海事業界の健全な発展につながるのではないか。

そんなふうに私は考えています。

以上、

本シリーズが皆さまの理解や発見につながれば幸いです。

《海事法令で読み解く海上保安庁》

海上交通編

終

《シリーズを最初から読み直す》

海事法令シリーズ第1回目↓

参考動画

参考資料:特定港及び海上保安部署対応表

| 都道府県 | 特定港 | 海上保安部署 |

|---|---|---|

| 北海道 | 根室 釧路 苫小牧 室蘭 函館 小樽 石狩湾 留萌 稚内 | 根室海上保安部 釧路海上保安部 苫小牧海上保安署 室蘭海上保安部 函館海上保安部 小樽海上保安部 小樽海上保安部 留萌海上保安部 稚内海上保安部 |

| 青森県 | 青森 むつ小川原 八戸 | 青森海上保安部 八戸海上保安部 八戸海上保安部 |

| 岩手県 | 釜石 | 釜石海上保安部 |

| 宮城県 | 石巻 仙台塩釜 | 石巻海上保安署 宮城海上保安部 |

| 秋田県 | 秋田船川 | 秋田海上保安部 |

| 山形県 | 酒田 | 酒田海上保安部 |

| 福島県 | 相馬 小名浜 | 福島海上保安部 福島海上保安部 |

| 茨城県 | 日立 ・茨城港日立港区 鹿島 | 茨城海上保安部 ・日立分室 鹿島海上保安署 |

| 千葉県 | 木更津 千葉 ・千葉港葛南区 | 木更津海上保安署 千葉海上保安部 ・船橋分室 |

| 東京都 神奈川県 | 京浜 ・京浜港東京区 ・京浜港川崎区 | 横浜海上保安部 ・東京海上保安部 ・川崎海上保安署 |

| 神奈川県 | 横須賀 | 横須賀海上保安部 |

| 新潟県 | 直江津 新潟 両津 | 上越海上保安署 新潟海上保安部 佐渡海上保安署 |

| 富山県 | 伏木富山 ・伏木富山港富山区 | 伏木海上保安部 ・富山分室 |

| 石川県 | 七尾 金沢 | 七尾海上保安部 金沢海上保安部 |

| 福井県 | 敦賀 福井 | 敦賀海上保安部 福井海上保安署 |

| 静岡県 | 田子の浦 清水 | 清水海上保安部 ・田子の浦分室 清水海上保安部 |

| 愛知県 | 三河 衣浦 名古屋 | 三河海上保安署 衣浦海上保安署 名古屋海上保安部 |

| 三重県 | 四日市 | 四日市海上保安部 |

| 京都府 | 宮津 舞鶴 | 宮津海上保安署 舞鶴海上保安部 |

| 大阪府 | 阪南 泉州 | 岸和田海上保安署 関西空港海上保安航空基地 |

| 大阪府 兵庫県 | 阪神 ・阪神港大阪区 ・阪神港堺泉北区 ・阪神港尼崎西宮芦屋区 | 神戸海上保安部 ・大阪海上保安監部 ・堺海上保安署 ・西宮海上保安署 |

| 兵庫県 | 東播磨 姫路 | 加古川海上保安署 姫路海上保安部 |

| 和歌山県 | 田辺 和歌山下津 ・和歌山下津港海南区、 下津区、有田区 | 田辺海上保安部 和歌山海上保安部 ・海南海上保安署 |

| 鳥取県 島根県 | 境 | 境海上保安部 |

| 島根県 | 浜田 | 浜田海上保安部 |

| 岡山県 | 宇野 水島 | 玉野海上保安部 水島海上保安部 |

| 広島県 | 福山 尾道糸崎 呉 広島 | 福山海上保安署 尾道海上保安部 呉海上保安部 広島海上保安部 |

| 山口県 | 岩国 柳井 徳山下松 三田尻中関 宇部 萩 | 岩国海上保安署 柳井海上保安署 徳山海上保安部 ・下松分室 徳山海上保安部 ・三田尻中関分室 宇部海上保安署 萩海上保安署 |

| 山口県 福岡県 | 関門 ・関門港小倉区 ・関門港下関区ほか ・関門港若松区ほか | 門司海上保安部 ・小倉分室 ・下関海上保安署 ・若松海上保安部 |

| 徳島県 | 徳島小松島 | 徳島海上保安部 |

| 香川県 | 坂出 高松 | 坂出海上保安署 高松海上保安部 |

| 愛媛県 | 松山 今治 新居浜 三島川之江 | 松山海上保安部 今治海上保安部 新居浜海上保安署 今治海上保安部 ・三島川之江分室 |

| 高知県 | 高知 | 高知海上保安部 |

| 福岡県 | 博多 三池 | 福岡海上保安部 三池海上保安部 |

| 佐賀県 | 唐津 | 唐津海上保安部 |

| 佐賀県 長崎県 | 伊万里 | 伊万里海上保安署 |

| 長崎県 | 長崎 佐世保 厳原 | 長崎海上保安部 佐世保海上保安部 対馬海上保安部 |

| 熊本県 | 八代 三角 | 八代海上保安署 熊本海上保安部 |

| 大分県 | 大分 | 大分海上保安部 |

| 宮崎県 | 細島 | 日向海上保安署 |

| 鹿児島県 | 鹿児島 喜入 名瀬 | 鹿児島海上保安部 喜入海上保安署 奄美海上保安部 |

| 沖縄県 | 金武中城 那覇 | 中城海上保安部 那覇海上保安部 |

コメント