映画『シン・ゴジラ』に描かれなかった海上保安官たちのストーリーを想像してみました。

はじめに

『シン・ゴジラ』における、

海上保安官たちのあれこれを想像していくこのシリーズ。

前回は【はまなみ】の生還と、それによってもたらされたゴジラ情報についてまで。

最終回となる今回は、

ゴジラ再上陸からヤシオリ作戦、そしてエンディングまでです。

最初から読むならこちら↓

なお、

今回の記事では次の資料を参考にしています。

書籍『ジ・アート・オブ・シンゴジラ』

・p334-335 時間香盤表

・p332 会議室等における席次表

・付属『完成台本』

書籍『シン・ゴジラ機密研究読本』

マイマップ『シン・ゴジラ 襲撃マップ』

海上保安庁HP『東日本大震災への対応の記録(平成24年1月)』

11月7日(月)

最初の出現から4日後。

さらに巨大化したゴジラが鎌倉に上陸してきました。

11:35 ゴジラ再上陸

16:45 タバ作戦失敗

陸上自衛隊・航空自衛隊は多摩川でゴジラを食い止める【タバ作戦】を決行します。

自衛隊としては当然成功させるつもりだったでしょうし、今度こそ逃すわけにはいきません。

画面には写っていませんが、

ゴジラが多摩川を下ってまた東京湾に逃げ出さないよう、河口では海上自衛隊が待機していたのではないでしょうか。

同時に海上保安庁も東京湾内の船舶に対して、入域を制限していたと思われます。

しかし、

自衛隊の奮闘むなしくゴジラは都内に進入。

18:45 霞が関炎上

ゴジラが放射線流ビームを放って、

・浜松町

・銀座

・虎ノ門

・霞が関

・永田町

…一帯が火の海となります。

11月8日(火)

| 02:00 | 東京都・甲州街道 (深夜) |

| 都庁職員 の声 | 警視庁、国交省、総務省辺りは ギリギリで直撃を免れたようだ。 消防庁が生存者の確認を急いでいる。 |

都心から立川市へと避難する矢口副長官。

その姿にオーバーラップして、国交省がビームの直撃を免れたことが語られています。

補足すると、海上保安庁本庁は国交省とともに【中央合同庁舎 第3号館】に入居しています。

なので、長官や本庁次長は無事だったのではないかと思います。

もちろん笹上海上保安監も。

やがて夜が明けて、矢口副長官は【立川広域防災基地】の、

【立川災害対策本部予備施設】にたどり着きます。

もし海上保安庁長官が欠けたら

残念ながら、

柳原 国土交通大臣は大河内総理らとともに亡くなられました。

そこで里見総理臨時代理が就任し、直ちに新内閣が組閣されたようです。

ところで、

もし海上保安庁長官が不在となったときはどうなるのでしょうか?

この場合は海上保安庁法に定めがあります。

海上保安庁法

海上保安庁法 | e-Gov法令検索

第30条

海上保安庁長官に事故のあるとき、又は、海上保安庁長官が欠けたときは、海上保安庁の職員が、あらかじめ国土交通大臣の定める順序により、臨時に海上保安庁長官の職務を行う。

この条文にある

「国土交通大臣の定める順序」については、わかりませんでした。

おそらく海上保安庁の内部文書に定められているものと思われます。

《2025.01.25追記》

海上保安庁の内部規則を発見したので文末に追記しました!

ただ、

普通に考えて長官不在の場合は、本庁次長が臨時にその職務を行うと思われます。

さらに長官も次長も不在のときは、海上保安監がその役割を担うのではないでしょうか。

では、

これら三人が同時に不在となった場合は?

おそらく次に高位の役職は、総務部長か警備救難部長でしょうか。

しかし、

こんな異常事態であれば、国土交通省から新たに長官を立てるのが現実的かと考えます。

海上保安試験研究センターの役割

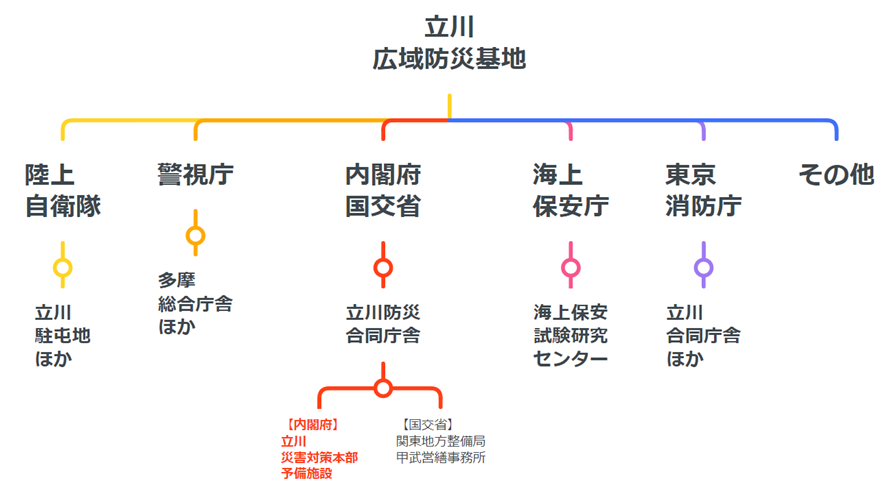

里見臨時内閣が拠点を構えた【立川広域防災基地】。

これは陸上自衛隊・海上保安庁・消防・警察等の基地・庁舎群をまとめた総称です。

災害時において中心となるのが【立川防災合同庁舎】という建物。

この建物の中に、

内閣府【立川災害対策本部予備施設】と、

国交省【関東地方整備局甲武営繕事務所】が入居しています。

そして、予備施設のとなりの建物が、

【海上保安試験研究センター】です。

青色の外壁が特徴で、矢口大臣とカヨコ特使が立川防災合同庁舎の屋上で話している背後に写っています。

「この国で好きを通すのは難しい。」

のシーンですね。

このセンターの通常業務は、資材・機材の試験研究と証拠品などの分析・鑑定です。

しかし、

「海上保安庁本庁の対策本部が著しくダメージを受けた際などの非常時に予備施設としての機能」も受け持っているそうです。

『かいほジャーナル』89号より

『シン・ゴジラ』の中では、国交省庁舎(=海保本庁)は被害を免れていますが、近隣は焼失してしまったと思われます。

さらに周囲一帯で放射線被爆の危険性もあります。

よって、

長官・次長・海上保安監など政府中枢に近い方々は、センターに移動してきているのではないでしょうか。

ただし、船艇・航空機の司令塔となる警備救難部長は、横浜市所在の【第三管区海上保安本部】で指揮をとるのかもしれません。

(これは完全に私の想像です。)

11月10日~25日(木~金)

前日の11月9日(水)に、

ゴジラへの熱核兵器使用の情報がもたらされます。

それを受けて大規模な疎開を実施することになりました。

| 21:00 | 立川災害対策本部 予備施設 オペレーションルーム |

| 警察庁 職員 | 360万人の疎開? あまりにも無茶です! その規模では 警察もオペレーション遂行は困難です。 |

| 消防庁 職員 | 都内だけなく 千葉、神奈川も該当区域です。 あまりに対象者が多すぎる。 |

この任務には海上保安庁も加わっていると思われます。

海上保安庁で住民避難の大きな実績と言えば、【PLH21みずほ】などによる1986年の伊豆大島:三原山噴火における1926人の輸送があります。

『昭和62年度 運輸白書』より

きっと『シン・ゴジラ』作品内でも、初代みずほ(現ふそう)は頑張ったことでしょう。

なお、

【福岡海上保安部】所属の同型船【PLH22やしま】は対馬沖付近の不穏な動きに対する警戒活動に従事していた気がします。

11月26日(土)

ヤシオリ作戦決行日。

作戦に必要な物資の確保に、最後まで奮闘する巨災対メンバーたち。

| 00:00 | 茨城県つくば市 SBPCPC 関東化学工場 |

| 森 厚労省 課長 | なんとか必要最低限の 抑制剤を確保した。 そうだ。 至急、つくばのSBにタンク車を回してくれ。 頼む。 |

| 千葉県木更津市 木更津港 | |

| 町田 経産省 局長 | こちらも集積可能な資材と、 搬送可能な血液凝固剤で 作戦を断行します。 本部にGOサインを送って下さい。 |

木更津港への物資の集積経路、木更津港から作戦地まで輸送経路には海路も使われていたはずです。

そして、

日本の命運を決する重要物資ですから、その海上輸送には【PLH31しきしま】などによる護衛がついたのでは。

ましてやこの世界ではゴジラを神と崇め、「ゴジラを守れ!」と主張する人たちもいますので海上テロの懸念もあり得るのです。

そして、もちろん【はまなみ】のような巡視艇たちも、航路哨戒と人命救命をあの日以来ずっと続けています。

そして、ついに。

防衛出動、その時海保は

ここまで『シン・ゴジラ』における海上保安庁のあれこれを想像してきました。

もちろんフィクションの話ですから、私の完全な妄想です。

しかし、

マジメに考えてみた要素が一つ。

それは【防衛出動】が出た際の、

防衛大臣による【海上保安庁の統制】についてです。

自衛隊法 昭和29年法律第165号

第80条【海上保安庁の統制】

第1項

内閣総理大臣は、

第76条【防衛出動】第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第78条【命令による治安出動】第一項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。

第2項

内閣総理大臣は、

前項の規定により海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。第3項

自衛隊法 | e-Gov法令検索

内閣総理大臣は、

第一項の規定による統制につき、その必要がなくなったと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。

第76条【防衛出動】

自衛隊法 | e-Gov法令検索

第1項

内閣総理大臣は、

次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。

この場合においては、

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(略)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

第一号

我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態 又は 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態

自衛隊法施行令

自衛隊法施行令 | e-Gov法令検索

昭和29年政令第179号

第103条【海上保安庁に対する指揮】

法第80条第2項の規定による

防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。

はたして、

この作品内の世界において、

【海上保安庁の統制】は実施されたのでしょうか?

私は実施されなかったと考えます。

その理由は法的な側面と実際の運用面から考えられます。

第一に、

作品内でも語られていますが、そもそも巨大不明生物に対する【防衛出動】は、総理による超法規的な措置です。

また、緊急措置として国会の承認を事後に回しています。

つまり、法的にはかなり不安定な【防衛出動】です。

もしゴジラ再上陸までの間に国会の承認を得られたとしても、疑問と批判は残ります。

ということは、この命令は早期に解除される可能性があります。

そのような防衛出動に連動して、海保の統制規定を適用することには国土交通省が反対したと思われます。

第二に、

ゴジラはあくまで有害鳥獣の扱いです。

(その有害度が思ったより想定外過ぎるだけで…)

つまり人間同士による戦争ではありません。

また、

東京都・神奈川県の被害は甚大であるものの、その他の都市は破壊されていません。

ということは被災地域以外については、海上保安庁の従来業務を継続する必要があります。

一方でゴジラが再上陸した以降の東京湾についても、海上保安庁がなすべき業務に変わりはありません。

すなわち被災沿岸部における人命救助・航路啓開など。

ヤシオリ作戦の実施中は一般の船舶に対して航行制限や注意喚起をする必要がありますが、これも台風が接近した際に従来から海上保安庁が実施していること。

となると、わざわざ海上保安庁を防衛大臣の指揮下に置く特別の必要が感じられません。

というより、

海上保安庁の全部であれ一部であれ、

統制によって防衛省の業務を煩雑にしなくてもよいのでは。

よって、

今般の巨大不明生物災害に対しては、

海上保安庁との緊密な連携を図りつつ、

各々の役割に専念する。

…といったところで、

防衛省内でも決着するように思います。

海のもしもは…

長きにわたった、

この『シン・ゴジラ』シリーズ。

いかがだったでしょうか?

私としては思ったより色々と考察の余地があって、この作品の面白さを再確認できました。

また、

ストーリー上の海上保安庁の動きについて、あまり無理・矛盾が感じられませんでした。

(1時間での身上調査報告の件は奇跡!)

それでは最後に海上保安庁的最大の謎を指摘して、このシリーズを終えます。

そもそも。

物語冒頭で、

プレジャーボートの漂流を

海上保安庁に通報したのは誰なのか?

あの現場は輻輳海域ですから、他船からの通報であった可能性も十分あり得ます。

しかし、

船内にはダイイングメッセージ(?)と、

ゴジラ攻略につながるヒントが残されてました。

もしグローリー丸が誰にも発見されることなく、転覆沈没していたら。

ヤシオリ作戦の確度は低いままとなり、

下手をしたら失敗。

予定通り、

東京へ熱核兵器が使用されていたかもしれません。

そう考えると―。

海の… もしもは…

118番…。

シン・ゴジラ

終

《2025.01.25追記》

追記:もし海保トップ3が欠けたときは

海上保安庁長官の職務を代行する者を定める訓令

平成13年11月22日

国土交通省訓令第175号

改正 平成25年5月16日訓令第21号第1条【臨時職務代行】

第一法規(株)CD-ROM『海上保安法令集第96号』平成25年5月16日現在 国立国会図書館所蔵資料

海上保安庁長官に事故のあるとき、又は、長官が欠けたときは、海上保安庁次長が、臨時に長官の職務を行う。

第2条

長官及び次長に事故のあるとき、又は、長官及び次長が欠けたときは、海上保安監又は部長の一人が、あらかじめ長官の定めた順序により、臨時に長官の職務を行う。

わずか二条の訓令ですが、長官不在時の指揮監督権の継承順位を定めた重要な文書です。

まず、長官不在時には次長が職務を代行します。

その両名がともに不在となったときには、海上保安監または5人の部長のいずれかが代行。

ただ、この際の承継順位については、さらに内部の規程に定められているようです。

よってこれ以上の詳細はわかりませんでした。

ちなみに、この本庁の部長とは次の5名のこと。

①総務部長

②装備技術部長

③警備救難部長

④海洋情報部長

⑤交通部長

とりあえず、

継承順位を整理するとこのようになります。

海上保安庁長官

↓

次長

↓

海上保安監または本庁部長

それでは、

ゴジラ襲来により海上保安庁のトップ 3が同時に不在となった場合を考えてみましょう。

この場合、本庁部長の誰が長官代行の任にふさわしいでしょうか?

まず直近上位の海上保安監ポストに近いのは警備救難部長なので、最有力候補のように思えます。

しかし、都内に残された甚大な被害に対する救難活動と海上警備のため、全国の海上保安官を総動員する必要があります。

そう考えると総合司令塔である警備救難部長を簡単に動かすわけにはいきません。

同じく装備技術部長も船艇・航空機の修繕・補給に大忙しです。

海洋情報部長も東京湾内の海底調査を行って、港湾の仮復旧に繋げなければなりません。

そして交通部長は灯台・航路標識の応急修理を急ぎ、被災者支援物資の海上輸送ルートの安全確保を担います。

さて、そう考えると…。

消去法的に総務部長しか残らないように思います。

元々、総務部は庁内全体を取りまとめ、国会や他の政府組織との対応も行う部署。

よって総務部長が臨時的に職務をこなしつつ、シン・海上保安庁長官…ではなく新長官就任までの急場をしのぐことになるのではないでしょうか。

もちろん、

以上はまったくの想像ですが、上記の各部長の対応は実際に東日本大震災で行われたものです。

つまり、ゴジラでも巨大地震・津波でも、海上保安庁のなすべきことに変わりはないのですね。

そんなことを指揮監督権の継承順位から考えさせられました。

《はじめから読む》

《あわせて読みたい》

コメント