海上保安庁の煙突マーク【コンパス章】。

実はこれ以前に別のマークがあったことをご存知でしょうか?

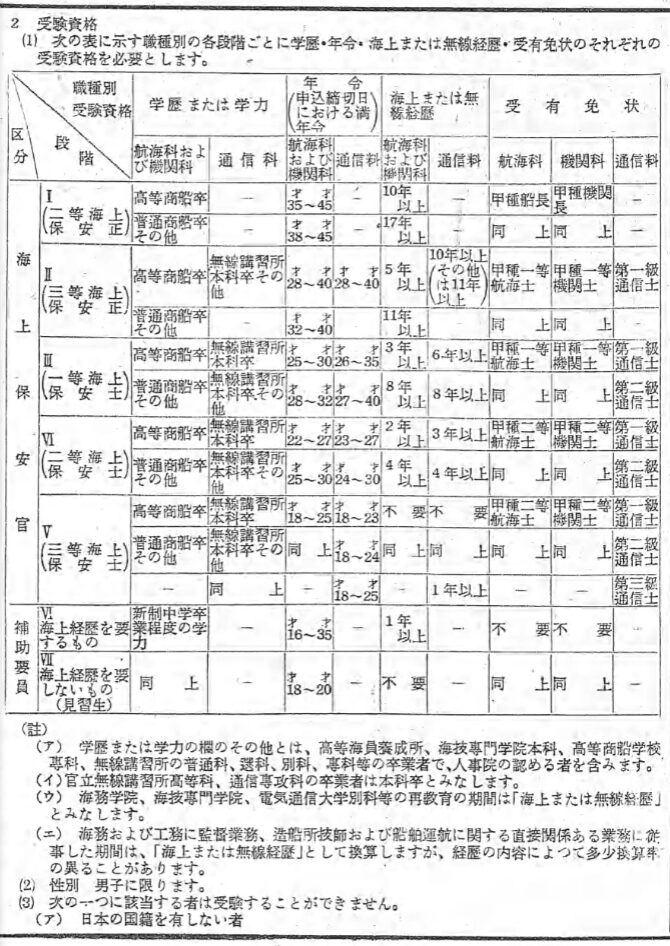

海上保安庁公式インスタグラム

2024年10月26日こんにちは、海上保安庁採用担当です。

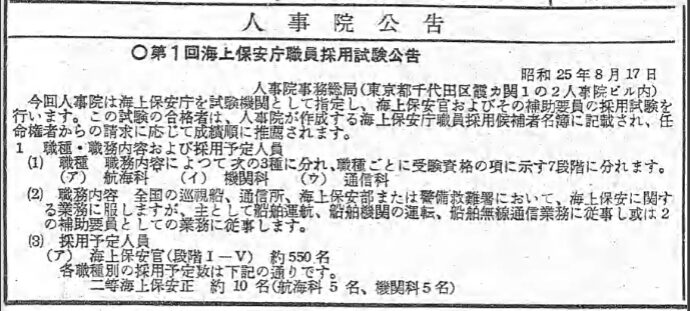

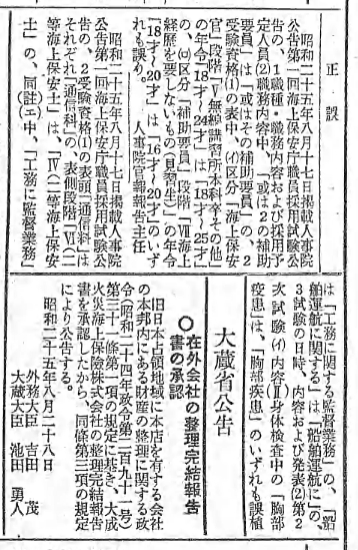

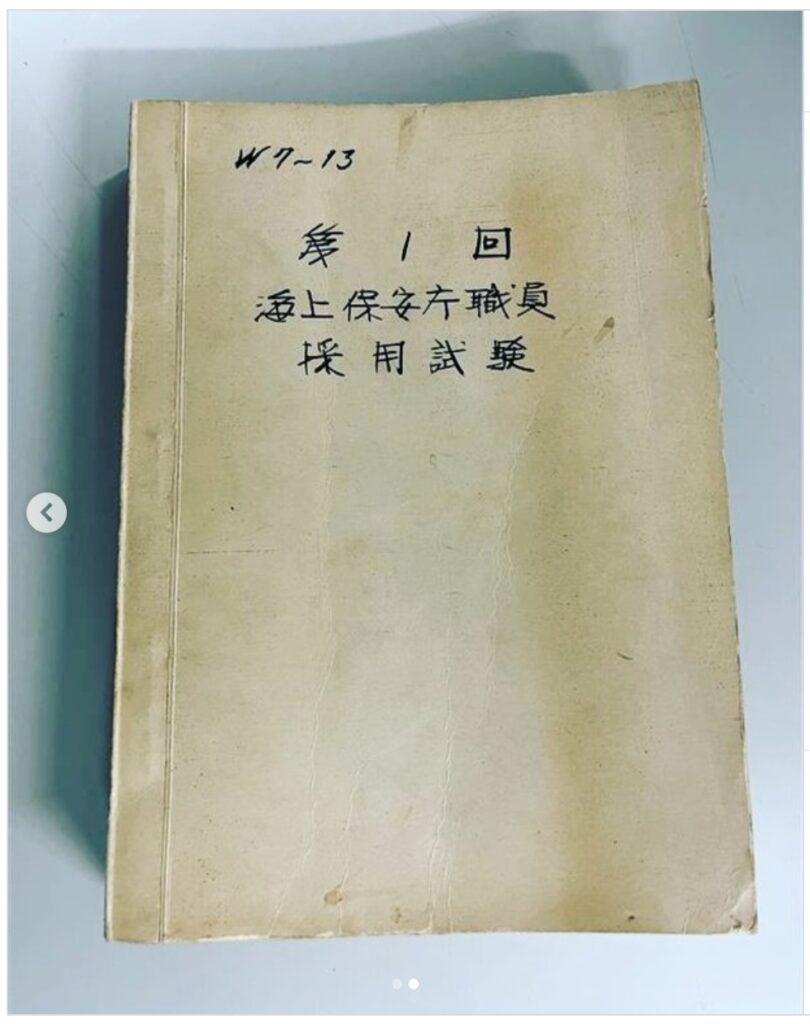

先日、書庫を整理していたところ、昭和25年8月17日に公告された、「第1回海上保安庁職員採用試験」の冊子を発見しました。

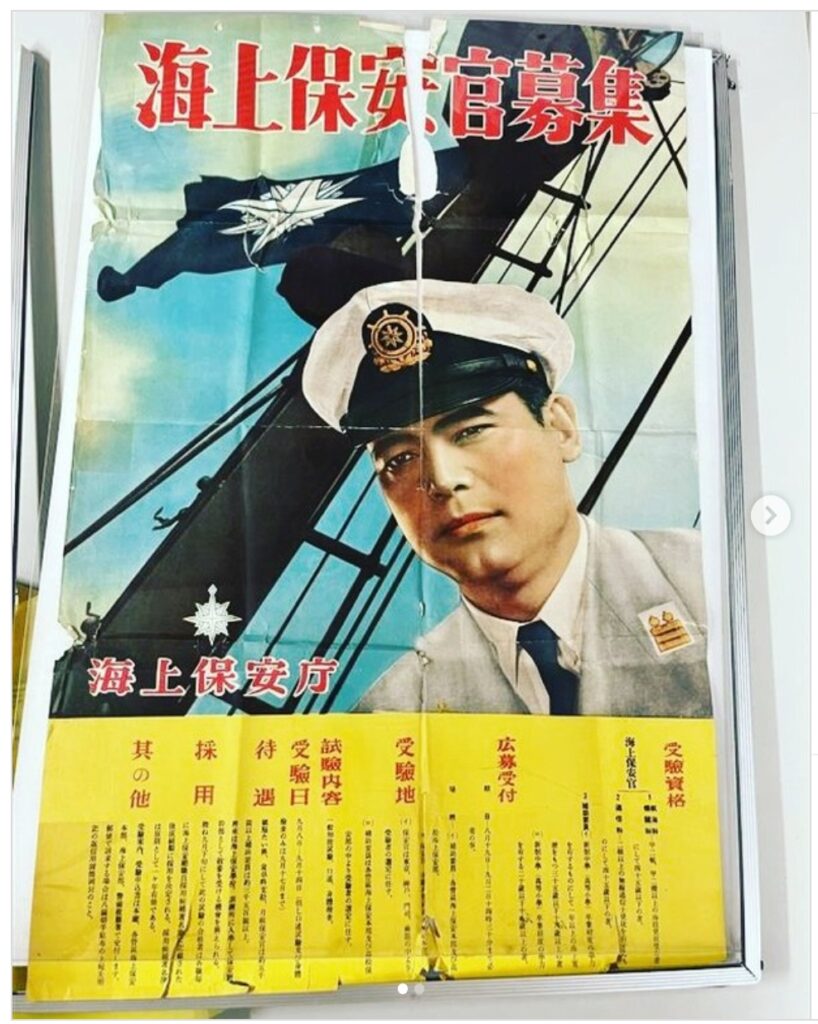

内容を確認しようと、ページをめくっていたところ、当時の海上保安官募集ポスターが挟まっていました!

ポスターを眺めていると、とてもノスタルジックな気持ちになります。https://www.instagram.com/p/DBLTnM1vld8/?utm_source=ig_web_copy_link

はじめに

海上保安官になりたい人あつまれ~!!

海を守り、海を守る組織:海上保安庁。

そして海上保安官に憧れる人は多いですよね?

でも海上保安庁で働くためには採用試験に合格しなければなりません。

そして試験対策で大事なのは、過去問を解いて傾向を分析すること。

ということで、今回ご用意したのがこちら!

第1回

海上保安庁職員

採用試験

1950年(昭和25年)9月8日(金)実施

※予備日:9月11日(月)、9月14日(木)

昭和25年8月17日に公告された、

「第1回海上保安庁職員採用試験」の冊子の表紙海上保安庁公式インスタグラムより

https://www.instagram.com/p/DBLTnM1vld8/?utm_source=ig_web_copy_link

今から75年前、

1950年(昭和25年)9月に行われた第1回海上保安庁職員採用試験!!

いくらなんでも過去問すぎるでしょ!?

Σ(゚Д゚)

…というツッコミはさておき、どんな問題が出たか興味ありませんか?

そこで今回はこの試験問題からいくつかをピックアップしてご紹介していきます。

問題を解きながら、当時の世相を分析していきましょう。

ただし、私はバリバリの文系人間なので理数系問題は割愛しております。

(昭和だろうが令和だろうが私には解けませんので…)

とりあえず皆さんは18歳、

高校3年生になった気分で挑戦してみてください☆

【おことわり】

以下に引用する問題文は次の文献を出典としています。

・高橋鉄也 編著

・『最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集』

・合資会社 文憲堂七星社

・1951年(昭和26年)6月5日発行

・定価120円

国立国会図書館デジタルコレクションより

※実施された試験問題の内容は公表されていないため、受験者への聞き取りによって問題文が再構成されています。

※当サイト管理人によって問題文の旧字体を新字体に変換し、独自にルビをふってあります。

※解答解説については当サイト管理人の責任において記述しています。

補助要員採用試験(問題編)

まずは初級編として「補助要員」の試験問題から。

計6問、それではどうぞ!

№.1

日本管理の最高決定機関は次の何れか。1. 極東委員会

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p31

2. 連合国最高司令官

3. 国連総会

4. 対日理事会

5. 米国国務省

№.2

神戸にもっとも近い港は次のどれか1. 基隆

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p31

2. リスボン

3. ニューヨーク

4. パナマ

5. 香港

№.9

壊血病と最も関係の深いビタミンは次のうちどれか1. ビタミンA

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p35

2. ビタミンB

3. ビタミンC

4. ビタミンD

5. ビタミンE

№.19

「経済における民主主義の使命は社会における各人の生きる権利を尊重し□□□と人々の生活水準を高めることである」

上の文の□□□に入る最も適当な言葉はどれか1. 生活の自由

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p40

2. 自由な商品生産

3. 公平な配分の保障

4. 労働契約の自由

5. 生産手段の私有

№.24

ダンピングとは何か次の中正しいものを選べ。1. 滞価一掃

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p42-43

2. 平価切下げ

3. 経済恐慌

4. 投売

5. めくら貿易

№.28

国民の自由の中には『国家より干渉されない自由』としての権利と、国家に対して或る行為を請求する『国家により保護される権利』とがある」(大意)この文章の中後者は次のどれに当るか。1. 教育を受ける権利

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p44-45

2. 信教の自由

3. 思想良心の自由

4. 財産権の不可侵

5. 婚姻の自由

補助要員採用試験(解説編)

それでは補助要員の試験問題の解答と解説です。

1問目の解答と解説

№.1

日本管理の最高決定機関は次の何れか。1. 極東委員会

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p31

2. 連合国最高司令官

3. 国連総会

4. 対日理事会

5. 米国国務省

いかがでしょう?

みなさんはそもそも問われている内容がわかりましたか?

とりあえず第一問の答えは極東委員会(Far Eastern Commission)。

改めて、この試験が行われたのが1950年(昭和25年)のこと。

太平洋戦争の敗戦から5年後、海上保安庁発足から2年後の世界なのです。

未だ日本は主権を回復しておらず、いわゆる占領政策の下にありました。

よってその占領政策上の最高意思決定機関を問う出題なわけです。

1950年の海上保安庁的な出来事としては、朝鮮戦争勃発による日本特別掃海隊の派遣があります。

令和の時代を生きる私たちにとっては過去の出来事ですが、当時の受験生にとっては時事問題。

第一問から時代を感じてしまいますね。

ちなみに私は高校時代の日本史の教科書に掲載されていた組織関係図を、うっっすら思い出しました。(山川出版社の日本史B!)

極東委員会

↓

アメリカ合衆国政府

↓

連合国最高司令官(GHQ)⇔対日理事会

↓

日本政府

迷う選択肢としては対日理事会(Allied Council for Japan)だと思いますが、こちらはマッカーサー元帥ひきいるGHQ(General Headquarters)の諮問機関です。

極東委員会、対日理事会の名前は『海鳴りの日々』においても出てきますので、この際整理しておくと海上保安庁史が理解しやすくなるかなと思います。

2問目の解答と解説

それでは次の問題に進みましょう。

№.2

神戸にもっとも近い港は次のどれか1. 基隆

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p31

2. リスボン

3. ニューヨーク

4. パナマ

5. 香港

急に難易度が下がって、こちらは台湾の港湾都市:基隆が正解。

地理の問題としてはいたってシンプルなのですが、これも当時の状況を考えると少し複雑。

というのも、

試験実施の前年1949年(昭和24)10月1日に中華人民共和国の建国が宣言されているからです。

その一方、同年12月7日中華民国政府が台湾の台北に首都を移転。

現在まで続く“二つの中国”が生まれて、まだ一年くらいの時期なのですね。

3問目の解答と解説

№.9

壊血病と最も関係の深いビタミンは次のうちどれか1. ビタミンA

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p35

2. ビタミンB

3. ビタミンC

4. ビタミンD

5. ビタミンE

ようやく海上保安庁らしさ、船員らしさを感じさせる問題です。

船の漂流記や大航海時代の冒険譚などでしばしば登場する壊血病。

体内のビタミンCが不足することによって生じる恐ろしい病気です。

少年マンガ『ワンピース』でも序盤のエピソードで取り上げられています。

(第42話:ゾロを慕う剣士ヨサクが壊血病にかかっており、ルフィとウソップがライムジュースを飲ませる話です)

なお、病気の詳細はWikipediaでどうぞ☆

…ということでさっそく次の問題へ。

4問目の解答と解説

№.19

「経済における民主主義の使命は社会における各人の生きる権利を尊重し□□□と人々の生活水準を高めることである」

上の文の□□□に入る最も適当な言葉はどれか1. 生活の自由

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p40

2. 自由な商品生産

3. 公平な配分の保障

4. 労働契約の自由

5. 生産手段の私有

さぁ、みなさんこの問題わかりましたか!?

というより難易度の激しいアップダウンに付いて来られますか?

単なる経済の問題かと思いきや、「経済における民主主義の使命とは!?」という政治学に近いような高度な内容なのです。

ハッキリ言って私はわかりませんでした。

(;´・ω・)

一応、引用元の問題解説書では「1.生活の自由」が正答とされています。

しかし、これでは前後の文脈がつながりません。

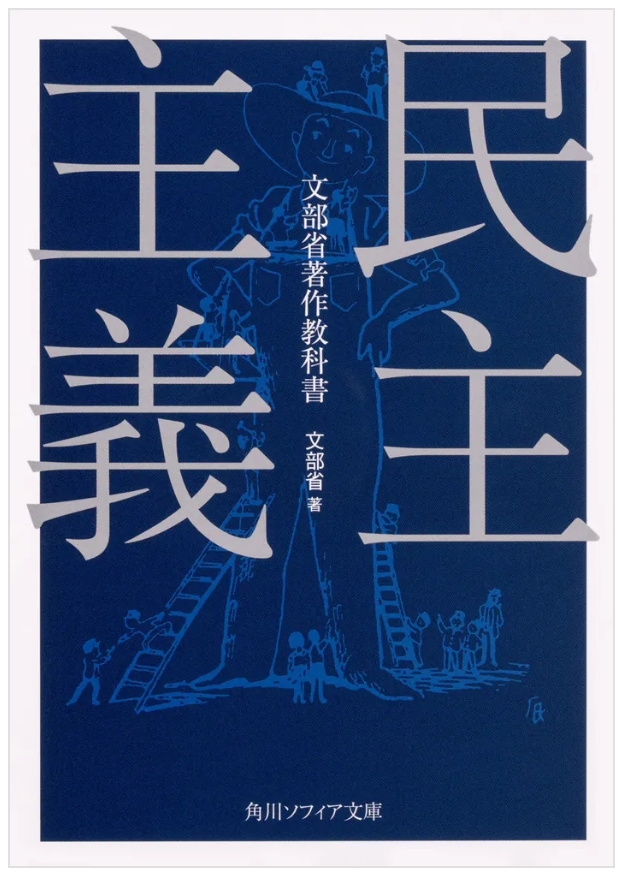

そこで詳しく調べてみると、実はこの問題文には元ネタがあるのがわかりました。

それがこちら↓

第九章 経済生活における民主主義

一 自由競争の利益

民主主義の精神は、政治生活や社会生活だけではなく、経済生活の中にも生かされなければならない。経済をはなれては人間の生存は不可能であり、経済の発達なくしては人間の真の幸福はありえない。経済の目的は、われわれの衣・食・住の生活を豊かにするにある。特に、経済活動における民主主義の使命は、お互が尊厳な人間として生きる権利を尊重し、公平な経済的配分を保障するとともに、すべての人々の生活水準をできるだけ高めて、暮らしよい社会を作りあげてゆくにある。復刻版表紙 文部省『民主主義』 文部省著作教科書

文部省『民主主義』(株)KADOKAWA 角川ソフィア文庫 平成30年12月25日発行p168

・上巻 1948年(昭和23年)10月刊行

・下巻 1949年(昭和24年)8月刊行

ご紹介したのは『民主主義』というタイトルの、当時の中高生に配布された教科書の一文。(実際には副読本に近いもの)

ここにあるキーワードを換骨奪胎したものが試験問題になっているのです。

なので、

現代の私たちが真正面から向き合うとかなりの難問ですが、当時の受験生からすれば教科書に書いてあったことを思い出せるかどうかがポイント。

ちなみに、この教科書の内容はインターネット上で読むことができます。

この『民主主義』は名著として知られ、後に異なる出版社から複数の復刻版が出版されるほど。

ただし、この本について語りだすと長くなるので、次の問題に移ることにしましょう。

5問目の解答と解説

次は経済用語に関する問題。

№.24

ダンピングとは何か次の中正しいものを選べ。1. 滞価一掃

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p42-43

2. 平価切下げ

3. 経済恐慌

4. 投売

5. めくら貿易

ダンピング(Dumping)とは物をドサッと投げ捨てるような行為のこと。

まさにダンプカーで土砂をドシャーッとばらまくようなイメージです。

そこから転じて、

利益を度外視して商品を投げ捨てるように売ること=「投げ売り」をダンピングと呼びます。

私は高校時代、投げ売りまたは【不当廉売】の名前で習った気がしますね。

ということで、

この問題は知っていればわかる・覚えていればわかる簡単な問題なのですが…。

実はこれもやっぱり歴史的な意義を含んでいるので、もうちょっとだけ解説を加えてみましょう。

まずダンピング(投げ売り・不当廉売)は、『独占禁止法』で不公正な取引方法の一つとして指定され、これをしてはならないと定められています。

(正式名称は『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』)

そして、この独占禁止法が施行されたのが1947年(昭和22年)7月1日。

同日、総理府の外局として公正取引委員会も発足しています。

つまり戦後の経済分野における新しいトピックス、…に関する基礎用語をきちんと理解できてますか?ということ。

おそらくこれが出題の意図だろうと思われます。

公正取引委員会 公式Facebookより

2024年5月29日公正取引委員会 – オットリー長官が、公取創設当時の庁舎について紹介しました!… | Facebook

6問目の解答と解説

最後は日本国憲法に関係する問題です。

№.28

国民の自由の中には『国家より干渉されない自由』としての権利と、国家に対して或る行為を請求する『国家により保護される権利』とがある」(大意)この文章の中後者は次のどれに当るか。1. 教育を受ける権利

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p44-45

2. 信教の自由

3. 思想良心の自由

4. 財産権の不可侵

5. 婚姻の自由

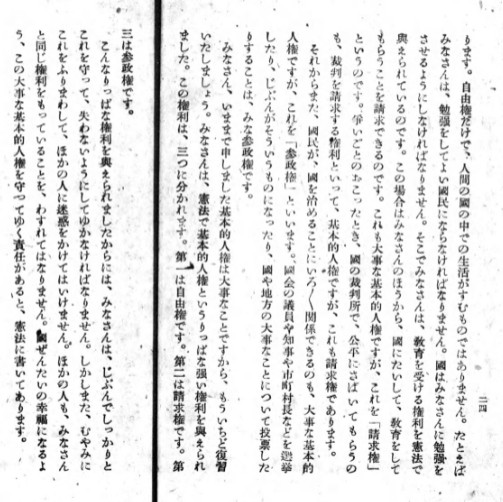

この問題を解説する前に、まずは↓こちらをご覧ください。

実業教科書、1948年8月翻刻発行表紙とp19

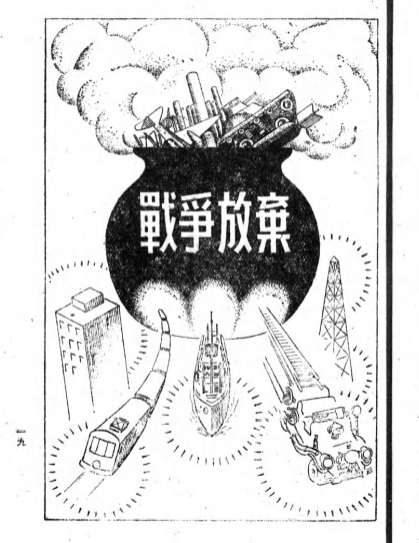

みなさんもこのイラストを日本史の教科書か、資料集(便覧)で見たことがあると思います。

これはそもそも1947年(昭和22年)8月に発行された『あたらしい憲法のはなし』という社会科教科書の挿絵。

今でも戦力の不保持を謳った憲法第9条を紹介する際によく引用されていますね。

そして、実はこの教科書の中に答えが書いてあるのです。

七 基本的人権

(前略)

たとえばみなさんは、勉強をしてよい國民にならなければなりません。國はみなさんに勉強をさせるようにしなければなりません。そこでみなさんは、教育を受ける権利を憲法で與えられているのです。この場合はみなさんのほうから、國にたいして、教育をしてもらうことを請求できるのです。これも大事な基本的人権ですが、これを「請求権」というのです。文部省 編『あたらしい憲法のはなし』実業教科書,1947. 国立国会図書館デジタルコレクション

この『あたらしい憲法のはなし』は中学1年生向け教科書なので、今回の問題も当時の受験生にとっては比較的簡単だったと言えるでしょう。

そもそも、

基本的人権の分類に関する問題は、最近の大学入学共通テストの【公民】でも出題されるオーソドックスなものなんですが…。

(今は共通一次とかセンター試験とは言わないのです!)

特に政治・経済・倫理・現代社会・公共といった科目に力を入れていなければ、ズバッと正解を選ぶのは難しいかもしれません。

でも憲法の知識は海上保安官のみならず、すべての公務員志望者(政治家も含む!)にとって必須の知識ですから、しっかりと勉強しておきたいところです。

以上、補助要員採用試験の問題と解説でした~。

↓こちらで全文読めます!

インターミッション

それではここで採用試験の時代背景をふり返ってみましょう。

| 西暦 和暦 戦後 年齢 | 日付 | できごと |

|---|---|---|

| 1945年 昭和20年 0年後 13歳 | 06.15 08.06 08.09 08.14 08.15 08.30 11.30 12.01 | 大久保武雄、中国海運局(広島市)赴任 広島、原爆投下 長崎、原爆投下 ポツダム宣言受諾通告 玉音放送・終戦 ダグラス・マッカーサー厚木到着 海軍省廃止 第二復員省発足 |

| 1946年 昭和21年 1年後 14歳 | 06.14 06.15 07.01 11.03 | 第二復員省廃止 復員庁第二復員局発足 不法入国船舶監視本部設置 日本国憲法 公布(→文化の日) |

| 1947年 昭和22年 2年後 15歳 | 05.03 07.01 08.02 10.15 | 日本国憲法 施行(→憲法記念日) 独占禁止法施行・公正取引委員会発足 『あたらしい憲法のはなし』発行 復員庁第二復員局廃止 |

| 1948年 昭和23年 3年後 16歳 | 01.01 05.01 05.12 08.20 10.?? | 改正民法施行 海上保安庁発足 海保庁舎屋上に庁旗掲揚 巡視船 紅線二条制定 『民主主義』上巻発行 |

| 1949年 昭和24年 4年後 17歳 | 08.?? 10.01 12.07 12.12 | 『民主主義』下巻発行 中華人民共和国 建国宣言 中華民国政府、台北に首都移転 【宗谷】、海上保安庁に編入 |

| 1950年 昭和25年 5年後 18歳 | 05.10 06.25 08.10 08.17 09.08 10.17 | 巡視船コンパス章制定→4/1遡及適用 朝鮮戦争勃発 警察予備隊発足 第1回海上保安庁職員採用試験 公告 第1回海上保安庁職員採用試験 実施 掃海船MS14号触雷 |

終戦の年1945年から5年間の日本史・海上保安庁史年表です。

採用試験が行われた1950年に18歳となった方が生まれた年は1932年(昭和7年)。

この年の5月15日に犬養毅首相が暗殺され(五・一五事件)、7月31日にドイツ議会でナチス党が第一党となっています。

やがて国民学校初等科3年の頃、1941年(昭和20年)12月8日に太平洋戦争開戦。

そして国民学校高等科1年の夏、日本はポツダム宣言を受諾して戦争は終わりました。

わかりやすく架空のキャラクターで説明するならば、『火垂るの墓』の主人公:清太が前年1931年生まれの設定となっています。(終戦の年に14歳)

その他、

『ゴジラ -1.0』に登場する、掃海船新生丸の見習い船員:水島四郎も大体このあたりの世代と推測されます。

ついでに言えば『ゴジラ-1.0』でゴジラが銀座で大暴れするのは1947年(昭和22年)5月の設定です。

それはさておき。

第1回採用試験が行われたのは日本国憲法施行からまだ3年後、海上保安庁発足から2年後のことでした。

補助要員試験の全体的な印象としては、当時の新制中学~高校の教科書からの出題であり、現代にも通じる基礎的な内容だと感じました。

さらに、

問題によって難易度のバラつきは感じられますが、きちんと勉強していれば、あるいは頑張って考えれば正答にたどり着ける問題構成となっています。

ところが、次に紹介する三等海上保安士採用試験となるとぐっと難しくなります。

この【三等海上保安士】は海上保安官の階級で一番下、今で言えば海上保安学校の卒業生が現場配属になって最初に与えられるものです。

よってこの採用試験は現在の【海上保安学校学生採用試験】に相当する試験と位置づけられるでしょう。

(当時、まだ海上保安学校・大学校は設立されていません)

こちらもぜひトライしてみてください☆

…と言いたいところですが、さすがにもういいや(>_<)という方は飛ばしても結構です。

ただし!

将来、海上保安官を目指す人には、先輩方が受けた試験なわけですから、やっぱり挑戦してもらいたいと思います。

厳選した計5問、

それではどうぞ☆

三等海上保安士採用試験問題より(問題と解説)

1問目 問題と解説

№.8

横浜から航海して直距離で一番遠い所はどこか。1. バンコック

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p51

2. サンフランシスコ

3. セイロン

4. シドニー

5. パナマ

【解説】

まずは簡単な問題から。

バンコック(バンコク)はタイの首都。

セイロンは現在で言うスリランカのこと。

選択肢の中で横浜港から最も遠いのは中米の国、パナマ共和国。

その首都の名前がパナマ市であり、パナマ運河で有名です。

過去のブログ記事でもご紹介しているので、復習がてら読んでみてください(^_^)

【正答:5.パナマ】

パナマ運河についてはこちら

スエズ運河についてはこちら

2問目 問題と解説

№.19

スターリング地域に就いての正しい説明は次の何れか。1. ソ連の鉄のカーテン内部の地方

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p56-57

2. 第二次大戦後ソ連の獲得した領土

3. ビルマはスターリング地域ではない

4. 濠州はスターリング地域ではない

5. 英国の正貨の流通する勢力範囲

これは地理ではなく、政治と経済が入り混じった問題。

私はかろうじて【鉄のカーテン】を聞いたことがあるくらいで、少なくともソ連の指導者スターリンとは関係ないだろうなと思う程度。

とりあえず解説すると、

スターリング(sterling)は真正の、本物の、品質の確かな、といった意味の形容詞です。

さらにスターリング・ポンドと言った場合は、イギリス本国で使用される正規の英国通貨(£ポンド)のこと。

つまり正確には【スターリング地域】とはスターリング・ポンド地域のことであり、イギリス正規通貨の流通圏を意味します。

概念的には少し異なるのですが、世界恐慌後にイギリスが実施した保護貿易政策の地域【スターリングポンド・ブロック経済圏】の方が有名かもしれませんね。

(私もここまで書いて、あ~そういえばそんなのもあったな…と思い出しました)

【正答:5.英国の正貨の流通する勢力範囲】

3問目 問題と解説

№.20

或る開業医が一人の患者を診察して「この病気は極めて悪性のものです。統計の示すところによれば、この病気の全快率は僅か100分の1に過ぎません。」と告げた。

患者は死の宣言にも等しい診断を下され青くなったのは云うまでもない。

が医師は更にこう云った。「然しあなたは実に幸福な方です。私はこれまでにあなたと同じ患者を99人診察しましたがその全部が死亡しました。あなたは丁度100人目ですから統計の示すところによってあなたの病気は全快するでしょう。」

さて上の文章に対する意見の中で正しいのどれか。1. この医師の説明は正しい。

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p58

2. この医師は統計の示す意味を正当に解釈していない。

3. この医師の統計の処理方法は正しい。

4. この医師の説明は患者に安心感を与える。

5. この患者は全快の可能性は全くない。

いきなり小説風の設定で始まる、ちょっと面白い問題です。

なんとなく違和感がありつつも、つい騙されてしまいそうなこの理屈。

例えばサイコロを振って「6」の目が出る確率は1/6ですが、だからと言ってサイコロを振って必ず6回目までに「6」が出るとは限りません。

落ち着いて考えれば答えを出せる、今ふうの論理力・思考力に関する問題なのが興味深いところです。

【正答:2.この医師は統計の示す意味を正当に解釈していない。】

4問目 問題と解説

№.22

F.O.B.とは1. 世界自由労連

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p59

2. 国際連合の安全保障理事会

3. 極東委員会

4. 輸出品の運賃保険料払込み値段

5. 輸出品の船籍港渡し値段

再び経済用語に関する問題です。

さっきの【スターリング地域】は選択肢を消去法で選ぶこともできましたが、これは知らなければ全く答えられないタイプの問題。

1.世界自由労連

→World Federation of Trade Unions

2.国際連合の安全保障理事会

→United Nations Security Council

3.極東委員会

→Far Eastern Commission

4.輸出品の運賃保険料払込み値段

→Cost Insurance and Freight

5.輸出品の船籍港渡し値段

→Free on Board

選択肢1~3はさておき、

4.CIFと5.FOBは実にそっけない問題文と相まって、かなりの難問ではないでしょうか。

この二つは国際貿易の場面で使われる商取引の言葉。(→インコタームズ)

要は物品の受け渡しに関する費用を、売り手・買い手がどこの時点まで負担するかを指す業界用語なのです。

はたして当時の中学・高校レベルで習う単語だったのか定かではありません。

しかし、この試験は何と言っても海上保安官(=船乗り)の試験ですから、受験者の中に船会社で働いている社会人もいたと思われます。

したがって、そういう人なら答えられた可能性はあるでしょう。

【正答:5.輸出品の船籍港渡し値段】

5問目 問題と解説

№.25

「自己の権利を行使する者は何人に対しても不法を行うものではない」という思想は久しく是認せられて来た。しかし権利は本来社会生活における個人と個人との関係を規律する上に認められているものであるから権利の行使に当ってもその絶対性に関する考え方は是正せられねばならない、之は一方無過失賠償責任が認められようとするのと軌を一にするものである。

上の文章は何を言っているか。1. 所有権絶対の思想に社会主義的変革を加えようとする。

最新海上保安庁採用試験受験準備法と問題解答集p61

2. 所有権絶対性に対して公共性を主張する。

3. 無過失賠償責任を認めようとする。

4. 権利は公共の福祉に遵う。

5. 信義誠実の原則を強調する。

いよいよ最後の問題です。

まず、

「上の文章は何を言っているか。」という設問に対して、「そっちこそ何を言っているんだ??」と言い返したくなるような問題です。

そして選択肢から問題文の意味を推測しようにも、こちらも謎の単語の羅列。

とは言え、

海上保安庁を志望者する方のために、当サイトの意地にかけて解説してみましょう!

手始めに、

問題文を一文ずつ分解して読み解いていきます。

「自己の権利を行使する者は何人に対しても不法を行うものではない」という思想は久しく是認せられて来た。

「自己の権利を~」はそもそも法律学の格言(法諺と言います)で、元々はラテン語の言葉です。

特に民法の分野で用いられる格言で、権利を行使することは誰でも自由に認められるという意味です。

特にワザとあるいはミスによって他人に損害を与えるのでもなければ、認められた権利の実現は責められることではない。

…こういう考え方が古くから受け入れられてきた、というわけです。

しかし権利は本来社会生活における個人と個人との関係を規律する上に認められているものであるから権利の行使に当ってもその絶対性に関する考え方は是正せられねばならない、

しかし、権利とは独立した個人と個人の間で行使されるものなので、いくら権利だからと言って何もかもが100%許されるわけではありません。

之は一方 無過失賠償責任が認められようとするのと軌を一にするものである。

こうした考え方は、自分がワザとでもなくミスがなくても、他人に損害が生じた場合には賠償しなければならないという(新しい)考え方と方向性は一緒です。

まとめると、

「民法上の権利は昔は絶対的なものだと思われていたが、この考え方を修正する必要がある。」という意味になります。

その新しい考え方を端的に示したのが「権利は公共の福祉に遵う」のフレーズなのです。

ということで、

正答を4と導き出せるのですが、これには大学法学部レベルの知識が必要になります。

しかしもっと簡単にアプローチする方法もありまして…。

話はひるがえって、

日本の『民法』は明治の頃から制定されていましたが、戦後の日本国憲法施行とともに内容が改正されました。(1948年1月1日改正施行)

その時に加えられたのが、

民法第一条の「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」という条文だったのです。

なので、

当時の法律関連のニュースにアンテナを立てていれば、なんとなーく正答肢を選べたのではないかと思われます。

なお、

この条文は2005年の民法口語訳化の際に「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」という表現に変わりました。

が、意味は同じです。

【正答:4.権利は公共の福祉に遵う。】

【民法 参考文献】

・田山輝明『民法総則第4版追補版』成文堂2023.2.20 p24-25

・内田貴『民法Ⅰ1総則第5版』東京大学出版会2025.5.20 p465-469

以上、

三等海上保安士採用試験の問題と解説でした~。

お疲れ様でした☆

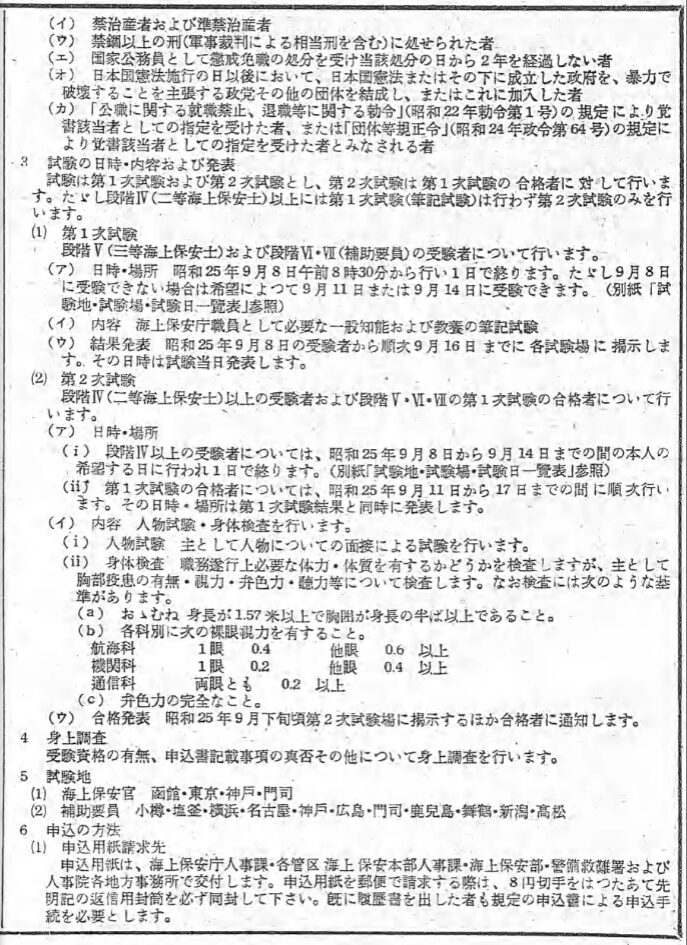

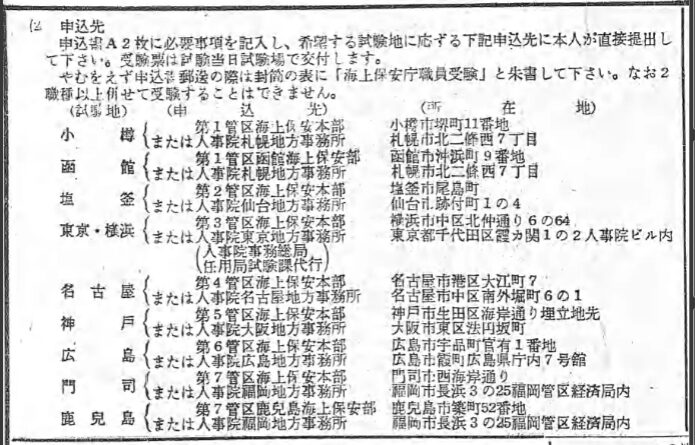

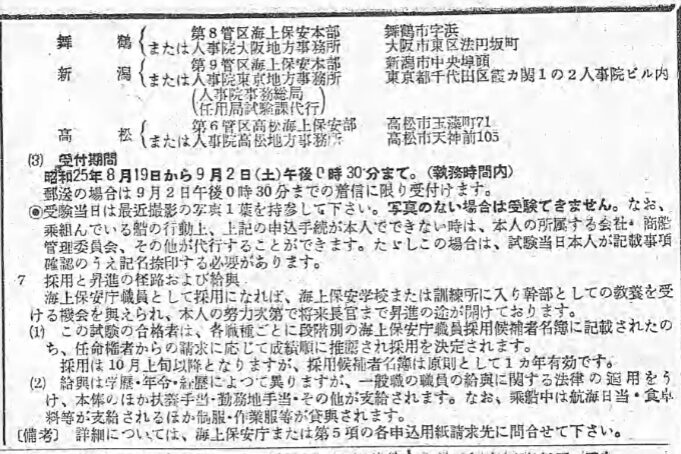

第1回海上保安庁職員採用試験公告

それでは改めてこの試験がどんなものであったかをふり返っていきます。

まずは『官報』に掲載された公告をざっと眺めてみてください。

大蔵省印刷局 [編]『官報』第7080号

1950年08月17日,

国立国会図書館デジタルコレクション

p256-258

正誤表

大蔵省印刷局 [編]『官報』第7089号

1950年08月28日,

国立国会図書館デジタルコレクション

p444

試験要綱:補助要員と海上保安官補

それでは試験公告の気になるポイントを見ていきましょう。

まず最初に、

ここまで説明してきませんでしたが【補助要員】とは何でしょうか?

この点に関して、詳しい方なら海上保安官の階級に【海上保安官補】があるのをご存知だと思います。

海上保安庁法(昭和23年法律第28号)

海上保安庁法 | e-Gov 法令検索

※2025年10月現在の現行規程

第14条

① 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。

② 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。

③ 海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。

④ 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。

第31条

海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。

【海上保安官補】は現行の海上保安庁法にも規定があり、同施行令第9条で一等から三等までの3階級に分かれています。

ただし、Wikipedia記事「海上保安官」によると、海上保安官補は1990年(平成2年)以降は発令されていません。

では、補助要員とは昔の海上保安官補のことなのか?と言えば…。

実はこの採用試験当時には【海上保安官補】の定めはありません。

海上保安官補の身分が庁法に規定されるのは、第1回試験の約2年後:1952(昭和27年)4月26日のこと。

だからこの時点では「補助要員」という表記になっているのですね。

海上保安廳法(昭和23年法律第28号)

※海上保安庁発足当初の規定

昭和23年4月27日公布 昭和23年5月01日施行第19條

海上保安庁法 – 名古屋大学法令データベース

海上保安官は、その職務を行うため、武器を携帶することができる。

⇩

海上保安庁法の一部を改正する法律

(昭和27年4月26日公布・同日施行)

(法律第97号)海上保安庁法の一部を次のように改正する。(中略)

海上保安庁法の一部を改正する法律 – 名古屋大学法令データベース

第十九條中「海上保安官」を「海上保安官及び海上保安官補」に改める。

また、両者の違いは、海上保安官補には武器の携帯が認められていること。(現行庁法第19条)

加えて、海上保安官補が司法警察職員であるのに対し、補助要員はそうした資格を持っていないことです。

| 業務内容 | 武器の携帯 | 司法警察職員 | |

|---|---|---|---|

| 補助職員 | 補助要員としての業務 | なし | 非該当 |

| 海上保安官補 | 海上保安官の職務を 助ける | あり | 該当 |

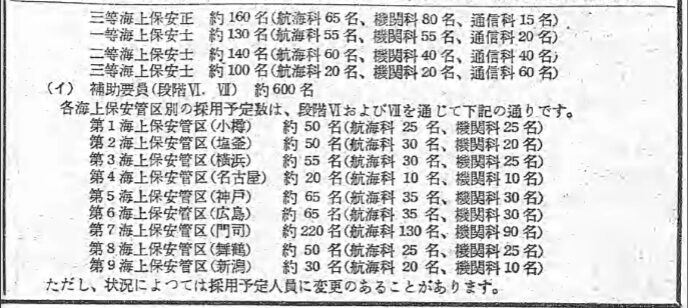

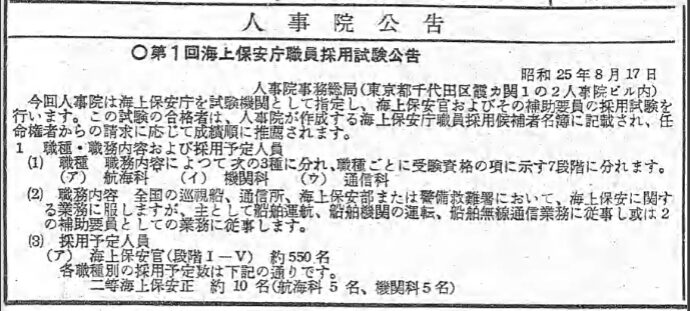

試験要綱:採用予定人員

海上保安官採用予定人員表

(段階ⅠーⅤ)約550名

| 航海科 | 機関科 | 通信科 | 計 | |

|---|---|---|---|---|

| 二等海上保安正 | 5 | 5 | 0 | 10 |

| 三等海上保安正 | 65 | 80 | 15 | 160 |

| 一等海上保安士 | 55 | 55 | 20 | 130 |

| 二等海上保安士 | 60 | 40 | 40 | 140 |

| 三等海上保安士 | 20 | 20 | 60 | 100 |

| 計 | 205 | 200 | 135 | 540 |

実はこの第1回試験は補助要員・三等海上保安士以外の職員採用も目的としています。

目立つのは三等海上保安正の人数が多いこと。

同階級は現在で言えば、海上保安大学校本科の卒業者が現場配属になって最初に与えられる階級です。

そもそも船舶の乗組員は職員と部員という幹部・非幹部の人材に二分されており、巡視船におけるオフィサーをこれから養成していこうという狙いがあるものと思われます。

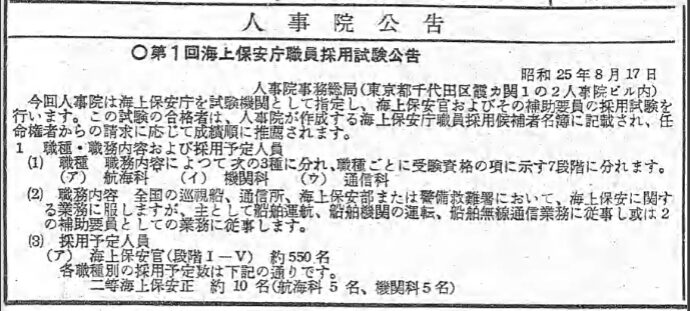

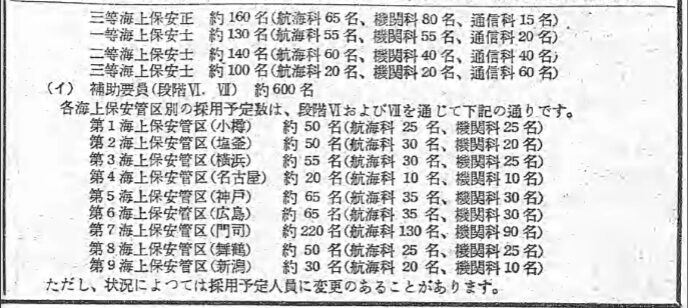

補助要員採用予定人員表

(段階Ⅵ, Ⅶ)約600名

| 航海科 | 機関科 | 計 | |

|---|---|---|---|

| 第1海上保安管区(小樽) | 25 | 25 | 50 |

| 第2海上保安管区(塩釜) | 30 | 20 | 50 |

| 第3海上保安管区(横浜) | 30 | 25 | 55 |

| 第4海上保安管区(名古屋) | 10 | 10 | 20 |

| 第5海上保安管区(神戸) | 35 | 30 | 65 |

| 第6海上保安管区(広島) | 35 | 30 | 65 |

| 第7海上保安管区(門司) | 130 | 90 | 220 |

| 第8海上保安管区(舞鶴) | 25 | 25 | 50 |

| 第9海上保安管区(新潟) | 20 | 10 | 30 |

| 計 | 340 | 265 | 605 |

次に管区ごとの補助要員の採用人数について。

こちらは関門海峡を担当する第7管区での採用が、飛びぬけて多い数となっています。

ただし、この時代は第7管区が九州全域を管轄しており、九州南半分を管轄する第10管区とに分かれていません。

(ついでに言えば、沖縄の第11管区も存在しない)

よってこの点は差し引いて考える必要がありますが、それにしても補助要員の1/3以上が第7管区に投入される計算です。

この理由については、関門海峡が今も昔も船舶輻輳地帯であることに加え、前述したように同年6月に朝鮮戦争が勃発したことが関係しているのかもしれません。

実際、朝鮮海域における機雷掃海作業に従事した部隊は、下関港に集結し、そこから出発しています。

通常以上の船舶輻輳に対して多くの人手を要したのではないでしょうか。

三等海上保安正を多く採用するということは、オフィサーの区分におけるピラミッド構造を形成するために、

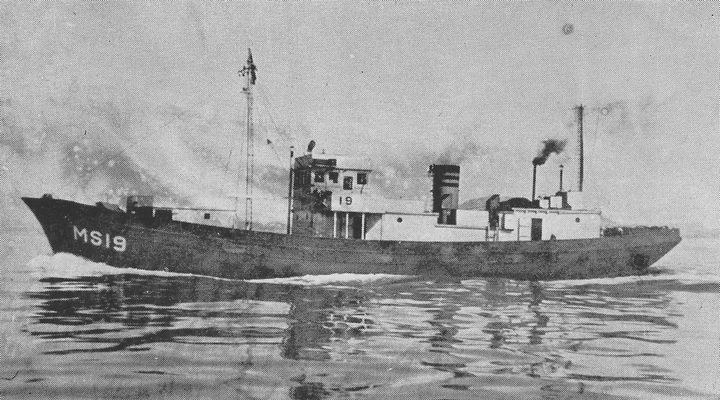

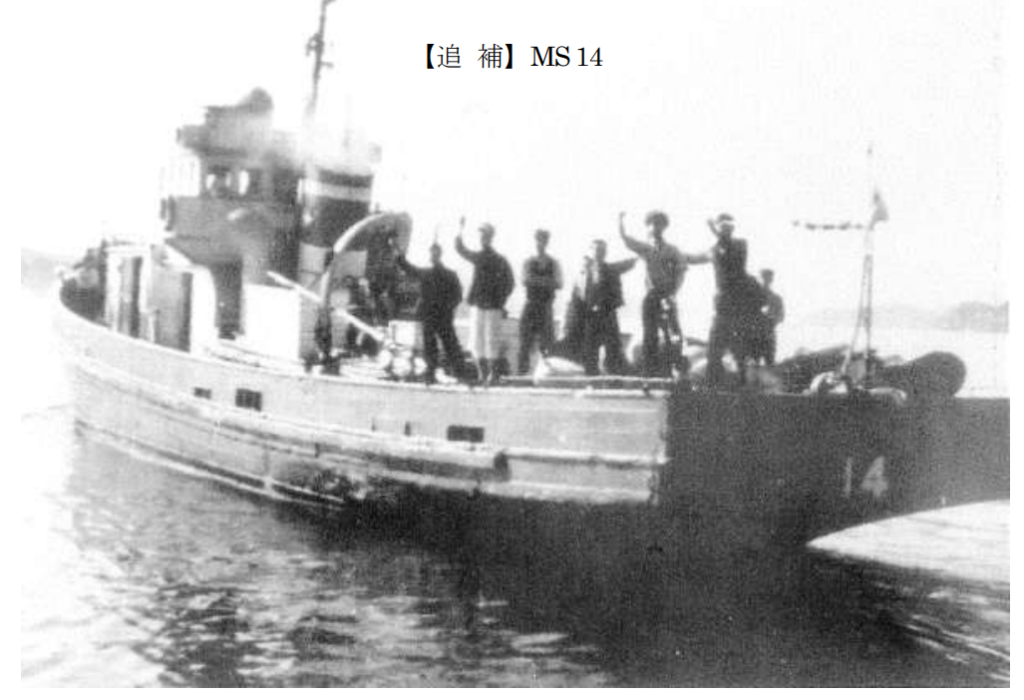

みなさんはこのフネをご存知でしょうか?

これは海上保安庁の掃海船【MS14】です。

掃海船とは海に敷設された機雷を除去する船のこと。

そして海上保安庁は発足の当初、日本沿岸に残された機雷の掃海も任務としていました。

つまり【MS14】はこうした任務に従事する船の一隻だったのです。

https://www.instagram.com/p/DBLTnM1vld8/?utm_source=ig_web_copy_link

さらに昭和25年(1950年)、【MS14】は朝鮮戦争海域に派遣されました。

そこで掃海作業中に機雷爆発に巻き込まれ、

大破沈没。

海上保安官一名の殉職者を出すという悲劇に見舞われた船でもあります。

それにしても…。

【MS14】には今日の“海上保安庁のフネらしさ”が感じられません。

それはこれまでの巡視船デザイン史シリーズで見てきた、

…が見当たらないためです。

しかし、【MS14】の煙突には見慣れない2本の横線があります。

.jpg)

実はこれは短期間だけ使用された海上保安庁の煙突マークなのです。

ということで、

今回は幻のマークと、悲劇の掃海船【MS14】についてご紹介していきます。

戦中生まれのフネ

そもそも【MS14】は日本海軍によって建造された艇です。

戦時中の昭和19年(1944年)に、

【第一号型駆潜特務艇】の第202号として生まれました。

この特務艇は日本沿岸に出没する潜水艦を駆逐するのが目的でしたが、戦後は【掃海船】として使用されることになります。

というのも木造船であったことから、鉄に反応する磁気機雷に対処することができたため。

その他にも【巡視船】(PB:Patrol Boat)として使用された他の特務艇もあり、海上保安庁草創期の船艇の主力として重宝されました。

なお、

【MS】はMine Sweeperの略号で、そのまま「機雷掃海」を意味するようです。

このように、

戦中生まれの駆潜特務艇(駆特)は【MS14】の船番号を与えられ、他の新生・海保船艇とともに活躍したのでした。

掃海船MS19 【第一号型哨戒特務艇】と呼ばれる一回り大きいサイズ。

第八十四号哨戒特務艇 – Wikipedia

| 第一号型 駆潜 特務艇 | 第一号型 哨戒 特務艇 | |

| 略称 | 駆特 | 哨特 |

| 全長 | 29.20m | 33.25m |

| 掃海船 リスト | MS01~MS17 計17隻 | MS18~MS30 計13隻 |

暗黒の海

それでは、改めて終戦直後の日本の海はどのような状況だったのでしょうか?

これについて大久保武雄:初代長官は次のように述べています。

錨を上げよ ― 海上保安庁

大久保武雄『海鳴りの日々 かくされた戦後史の断層』昭和53年8月5日初版p60

焼けあとにへんぽんと…

がんらい、一万カイリにもおよぶわが国の沿岸水域は、複雑な海岸線と気象海象の急激な変化によって世界屈指の海難多発海域とされているが海上保安機能に加えられた戦争の打撃はまさに致命的であった。

そのうえ、日本が敷設した繋留機雷55,347個、米国のB29および潜水艦が敷設した感応機雷10,703個が日本近海の水路や主要港湾を覆い、多数の沈船や密航者が放棄した船舶とともに、船舶の航行を脅かしていた。

このように戦時中に日米双方の機雷が主要航路・主要港湾に残されており、海上犯罪の横行と相まってまさに「暗黒の海」とも呼べる状況でした。

これに対して、機雷掃海を任務としていた日本海軍(海軍省)は昭和20年11月末に解体され、その後は

第二復員省

↓

復員庁:第二復員局

↓

運輸省

↓

海上保安庁

…へと機雷掃海任務は引き継がれていくことになります。

この内、

復員庁:第二復員局時代(S21(1946)6.15~S22(1947)10.15)の映像資料が残されています。

驚くべきは機雷爆発のすさまじさ。

当時このような機雷が多数残されており、海上輸送を脅かし戦後復興の妨げとなっていたわけです。

この脅威に対して、約30mほどの木造船で立ち向かうのは文字通り「命がけ」だったのだと感じさせられます。

幻の煙突マーク:紅線二条

さて。

以上のように機雷掃海が続けられていた昭和23年(1948年)年5月1日、海上保安庁がついに発足します。

同日『海上保安庁法』が施行され、さらに『海上保安庁旗制式令』に基づいたコンパスマークの旗が船艇に掲げられることとなりました。

ただし、この時点ではまだファンネルマークをはじめとする船艇デザインの定めはありません。

したがって、この時点では海保所属を示す外観デザインは庁旗と船番号・船名表記だけだったようです。

こうした中、

初めて統一的な船艇デザインが定められたのが同年の昭和23年(1948年)8月20日の『運輸省告示』においてでした。

発足から3か月と20日後のことです。

『運輸省告示』第230号

昭和23年(1948年)8月20日

第三条

海上保安庁の船舶の標識は、次の通りとする。

船体は薄ねづみ色とし、舷墻以上上部構造物(マストを含む。)は、白色とする。

煙突は、その最上端を黒色とし、その他の部分は、これを黄色に塗色し、且つ、上部に紅線二条を塗色する。S23.8.20『官報』第6480号p156別図

まず舷墻とは、

「甲板の両舷側に設けた鋼板のさく。人の転落や波浪を防ぐもの。」のこと。

そしてここで注目なのが煙突デザイン。

・最上端を黒色

・その他の部分は黄色

・上部に紅線二条

…というかなり目立つ、

というか警戒色そのもののカラーリングだったようです。

現在の紺と白を基調とした、さわやかなデザインとはずいぶん違うことがわかります。

なお、この時代の船艇の写真について私は白黒写真でしか見たことがありません。

そこで先ほどの『運輸省告示』に着色してみました。

それがコチラ↓

素人のつたないベタ塗りで恐縮ですが、なんとなくイメージはつかめるのではないでしょうか?

ちなみに舳先部分の網目が何を示しているのかわかりませんでした。

現在であれば防舷のためのゴム素材かなと思うのですが…。

なお、

このファンネルマークの名称も不明です。

たとえば横線2本と言えば、日本郵船(株)のファンネルマーク【二引き】が有名です。

元々は家紋の名前として使われる名称なので、海上保安庁のそれも「二引き」と呼んで差し支えない気はします。

しかし当時そのように呼ばれていたか確証がありません。

そこで当サイトでは便宜上【紅線二条】と呼ぶことにします。

初代長官が観た紅線二条

| 年 | 海上保安庁のできごと |

| 1948 S23 | 05/01:海保発足、庁旗制定 05/12:庁旗掲揚 →開庁記念日 08/20:紅線二条制定 10/19:神戸沖で観閲式 |

| 1949 S24 | 05/04:東京湾で観閲式 12/12:【宗谷】海保に編入 |

| 1950 S25 | 03/31:大阪湾(洲本沖)で 天皇親閲式 05/10:コンパス章制定 →4/1遡及適用 |

| 1951 S26 | 11/08:【宗谷】南極出航 |

巡視船デザイン史の初期年表をまとめてみました。

こうしてみると【紅線二条】はわずか約1年9か月の使用だったことがわかります。

そのためか今となっては紅線二条船の写真を見かけることはほとんどありません。

それも白黒写真ばかりなので、もしカラー写真が残っていればかなり貴重と言えるでしょう。

海上保安庁総務部政務課 編『十年史』,平和の海協会,1961. 国立国会図書館デジタルコレクション第198号駆潜特務艇→PB02わかさぎ

さて、

そんなごく短期間でしたが紅線二条船たちも海上保安庁長官の観閲を受ける機会がありました。

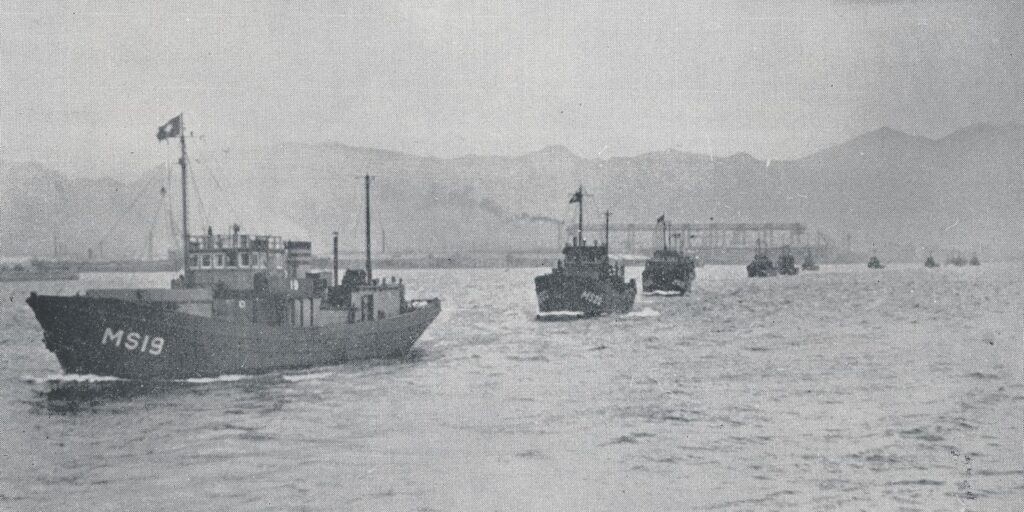

第八十四号哨戒特務艇 – Wikipedia1948年10月、海上保安庁初の閲艇式に参加するため神戸港を出港中の同庁掃海船群。

特に、発足初年の10月に行われた観閲式は掃海部隊を激励するためのものでした。

このことは『海鳴りの日々』に記されています。

日本再建の支柱 ―掃海隊の業績

大久保武雄『海鳴りの日々 かくされた戦後史の断層』昭和53年8月5日初版p156-157

米海軍を驚嘆させた日本掃海隊の成果

昭和23年10月19日、午前8時檣頭高く海上保安庁旗を掲揚、観閲官である私は、MS24号艇に乗艇、掃海隊はいっせいに神戸港を出港し、港外において掃海艇18隻が陣形運動の観閲を受けた。

(中略)

12時神戸海上保安本部に艇長以上を参集させ、私から日頃の労苦をねぎらい、バーンズ中佐より祝辞があった。

バーンズ米掃海隊指揮官は、私に、「日本掃海隊の技倆は優秀である。今まで日本掃海隊の掃海完了区域での事故は皆無である」と語った。

このように日本海軍から引き継がれた機雷掃海の技量は、アメリカ海軍からも高く評価されていたのです。

大久保長官ほか観閲者らの目には、コンパス旗と【紅線二条】の船隊が頼もしく映ったことでしょう。

また、撮影時期は不明ながら海上自衛隊が編纂した資料の中にも、【紅線二条】掃海船の写真が掲載されています。

掃海船艇の集結

撮影時期不明

おそらくは下関基地?海上自衛隊『朝鮮動乱特別掃海史』本紙改訂版p43(pdf版p47)より

掃海部隊の歴史 | 掃海隊群ホームページ (mod.go.jp)

なお、機雷掃海任務はその後海上自衛隊に引き継がれています。

そのため、現在【紅線二条】の写真は、海上保安庁史のみならず海上自衛隊史の資料の中にも残されているのです。

朝鮮戦争と日本特別掃海隊

さて、

話を【MS14】に戻します。

大阪~下関間の掃海が一段落した後、他の地方でも掃海作業が続けられていた頃。

ことの発端は、

昭和25年(1950年)6月25日。

北朝鮮軍が38度線を越えて侵攻を開始したことにより、朝鮮半島全土が戦場と化しました。

この朝鮮戦争の過程でアメリカ海軍の要請に基づき、海上保安庁の掃海部隊が朝鮮海域へと出動することとなったのです。

そして当時は呉基地にいた【MS14】も、他の掃海船とともに山口県下関市・唐戸桟橋に集められました。

| S25年(1950年)の出来事 |

| 05/10:コンパス章制定 →4/1遡及適用 |

| 06/25:北朝鮮軍、侵攻開始 06/28:ソウル陥落 |

| 08/10:警察予備隊発足 |

| 09/28:ソウル奪還 |

| 10/02:海上保安庁に出動要請 10/04:下関に掃海隊集結 10/07:日本特別掃海隊出港開始 10/17:MS14号触雷 10/20:平壌陥落 10/26:韓国軍、鴨緑江到達 |

| 11/01:中国軍、大規模攻勢開始 |

| 12/05:中朝軍、平壌奪還 12/09:下関にて掃海隊慰労式 |

急遽、各地から呼び集められた掃海船乗組員たちは、朝鮮半島での機雷処理に参加することを命じられます。

しかし、こうして編成された【日本特別掃海隊】は極秘裏の扱いとされ、派遣される掃海船に日章旗・海上保安庁旗を掲げることは許されませんでした。

1 急きょ下関集結

1950年元山特別掃海の回顧 (googleusercontent.com)

(2) 特別掃海隊編成

イ 出動命令受領

翌7日、海上保安庁長官から朝鮮水域において特殊任務に従事する日本掃海隊を特別掃海隊と呼称するとの指示が出た。

さらにCNFE(※)からの指示に基づき各艇出港までに、船名及び隊番号等を示す船体マークは全て消し、朝鮮水域においては日本国国旗をおろし、E旗をメインマストに掲揚することが定められた。

※Commander, Naval force, FarEast

アメリカ極東海軍司令部

その代わりに、国際信号旗のE旗を燕尾に切り取った【日本商船管理局旗】を掲げて行動するよう指令を受けたとされています。

日本商船管理局旗

連合国軍占領下の日本 – Wikipedia

日本特別掃海隊のファンネルマーク

以上のことは大久保初代長官の『海鳴りの日々』や、海上自衛隊の資料にも広く記述されています。

では、

庁旗・船名・船番号の非表示はわかったものの、【日本特別掃海隊】船艇のファンネルマークはどうなったのでしょうか?

その手がかりとなる【MS14】の写真が、やはり海上自衛隊が編纂した資料に残されています。

海上自衛隊『朝鮮動乱特別掃海史』本紙改訂版p57(pdf版p61)より

掃海部隊の歴史 | 掃海隊群ホームページ (mod.go.jp)

この写真の撮影日時・撮影場所は不明です。

しかし写真を拡大してみると、コンパスマークらしきものが写っています。

少なくとも【紅線二条】ではありません。

そもそも。

以前の記事で取り上げた【紅線二条】に代わる【コンパス章】が制定されたのが、朝鮮戦争が始まる前の昭和25年5月。

さらに少しややこしいのですが、この規定の内容は同年4月にさかのぼって適用することとなっていました。

そして、この規定の通り海上保安庁へ編入・改装中だった灯台補給船【宗谷】は同年4月1日の就役当初からコンパス章を掲げています。

ということは【MS14】を含めた他の既存船も、ファンネルマークを順次【コンパス章】に変更していったはずです。

実際に、

【MS14】の僚船として行動していた【MS03】の甲板長だった方の言葉が次のように紹介されています。

【6】海保マーク外し、北へ進む

大久保武雄・初代海上保安庁長官の回顧録「海鳴りの日々」によると、連合国軍総司令部(GHQ)が50年10月6日、日本政府に出した指令では「(掃海任務の)船舶の標識は、万国信号E旗(特殊任務)を掲げること」とされている。占領下の当時は、領海外で日の丸を掲げることは許されていない。ただ、隠すものは他にもあった。「掃海艇には海上保安庁のマークが溶接か何かで付いてたんですけど、それを外した覚えがあります。

【6】海保マーク外し、北へ進む|シリーズ 戦争と人間|連載・特集|神戸新聞NEXT (kobe-np.co.jp)

『極秘の任務だ』と耳にした記憶はないんですが、あまりしゃべるなという雰囲気はひしひしと感じてましたね」

現在の巡視船も同様ですが、煙突外壁にコンパスの絵が描かれているわけではありません。

実はコンパスのプレート(板)が煙突に取り付けられているのです。

コンパスプレートの裏側の羽根をネジ止めしている

先ほどの証言にある「溶接か何かで付いていた海上保安庁のマーク」とは、このコンパスプレートのことだと思われます。

そして、その部分だけを外して特別掃海任務に当たった、ということでしょう。

このことから逆算して、

先ほどの写真は【MS14】が【コンパス章】に置き換えられた後、沈没するまでの間に撮影されたものと推測できます。

闇夜の出港

まとめると、

【MS14】ほか日本特別掃海船隊の外観は次のようでありました。

・国際信号旗E旗を掲揚

・船番号を塗抹

・ファンネルマークは紺青地のみ

こうした秘匿処置について、【日本特別掃海隊】の指揮官付補佐官だった方が以下のように証言しています。

第二章 見切り発車

城内康伸『昭和二十五年 最後の戦死者』小学館2013.12.9 p74

闇の部隊への”ビックリ”手当

「日の丸を下ろして、E旗を揚げろということになったんですね。MSのいくらと船体に書いてあったんですが、それも消させられました。

(中略)

仮に公海上や他国の領海で密輸船やスパイ船と誤認されて、ひどい扱いを受けても仕方ない、ちゅうことです。

情けない任務を強いられたという気持ちを持ったのは事実ですね」

このシリーズで見てきたように、海保のフネは様々な装飾を施して「海上保安庁ここに在り!」と内外に訴えてきました。

そのことに比べると、日本特別掃海隊の隠密行動がいかに特異なことかがわかります。

とにかく、

こうして【MS14】は総指揮船【MS62ゆうちどり】に従いつつ、唐戸桟橋から人知れず出航します。

時に昭和25年(1950年)10月8日未明のことでした。

それは翌年に【宗谷】が大勢の市民に見送られながら南極へ向かったのとは対照的な、とても寂しい船出でした。

そして10月17日、

現在の北朝鮮・元山市の沖で掃海作業中の【MS14】が触雷。

船は機雷の爆発により大破沈没し、同船の烹炊員:中谷坂太郎氏が殉職されました。

烹炊員とは船での調理担当であり、中谷氏は当時21歳だったとのこと。

現在で言えば、

主計士補に相当する若さです。

結局、

この【MS14】の遭難と中谷氏の殉職もまた長らく秘匿され続けました。

昭和二十七年六月

内閣総理大臣 吉田茂

上記写真は金刀比羅宮(香川県仲多度郡琴平町)境内にある掃海殉職者の顕彰碑。

掃海業務に殉じた方の功績をたたえるとともに、海上交通の安全を祈念する追悼式が毎年5月末に行われている。

おわりに

以上、

海上保安庁草創期のファンネルマーク【紅線二条】と、【MS14】についてでした。

平和な現在では、日本の海に機雷が残されていたことを知らない人も多いかと思います。

そして、海上保安庁の船には【コンパス章】の他にもう一つのファンネルマークがあったことも。

その幻の【紅線二条】を掲げた掃海船たちと、命がけの掃海任務に当たった方々の努力を忘れないようにしたいものです。

2023.4管理人撮影

| ページ | 船舶種別 番号 | 船名 | |

| 1 | p36 | 巡視艇 CL37 | 黒滝 |

| 2 | p36 | 巡視艇 CL40 | 春風 |

| 3 | p45 | 救難曳船 STR04 | 海光 |

| 4 | p45 | 巡視艇 CS101 | さくら丸 |

| 5 | p52 | 測量船 HG03 | 第一 天海丸 |

| 6 | p56 | 灯台補給船 LT01 | 第十八 日正丸 |

| 7 | p65 | 掃海船 MS03 | →はつたか |

| 8 | p66 | 掃海船 MS19 | →つるしま |

| 9 | p67 | 掃海船 MS31 | 榮昌丸 |

【参考文献】

福井静夫『終戦と帝国艦艇 わが海軍の終焉と艦艇の帰趨 復刻版』光人社2011.1

《つづきはこちら!》

巡視船デザイン史シリーズ特別編 特殊標章編

コメント