ノスタルジーのその先へ。海保の転換点1950年を振り返ります。

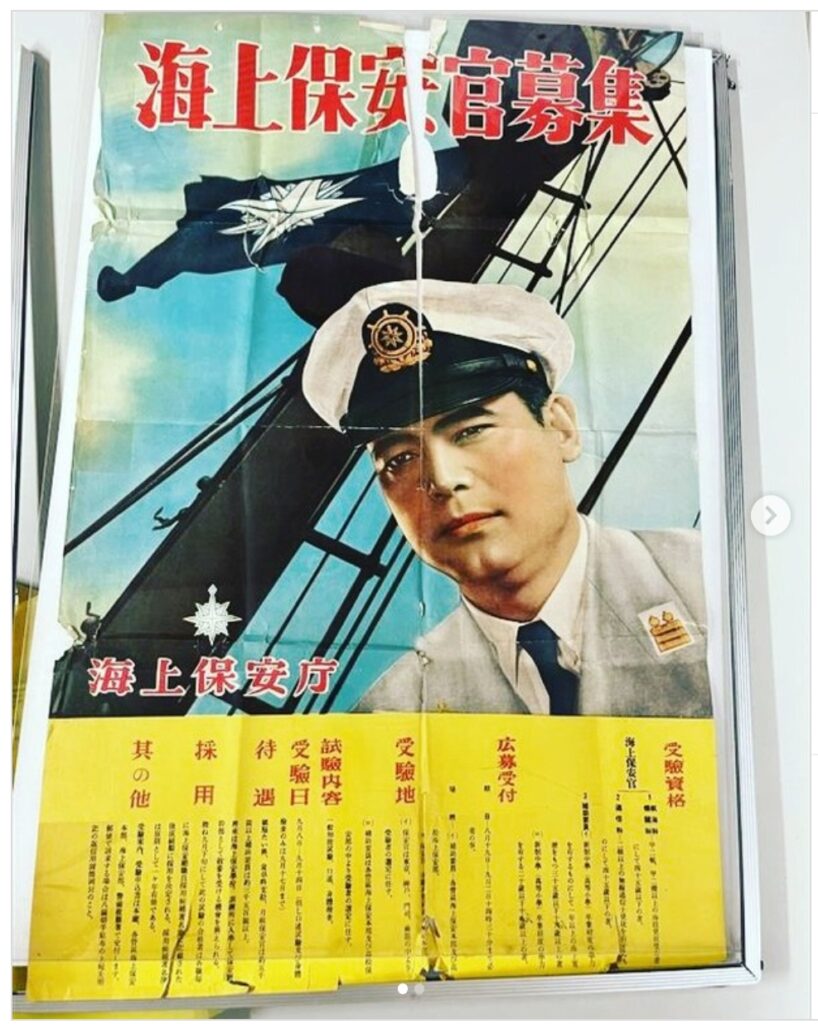

レトロ風? 学生募集用ポスター

海上保安大学校及び海上保安学校の学生採用試験の申込者数は、近年減少傾向にあり、少子化が進む中、人材確保は海上保安庁にとって重要な課題となっています。

海上保安庁では、学校訪問、各種説明会やイベントへの参加、InstagramやYouTubeでの広告配信など、様々な学生募集活動に取り組んでいますが、このたび、重要なコンテンツである学生募集用ポスターを刷新しました。

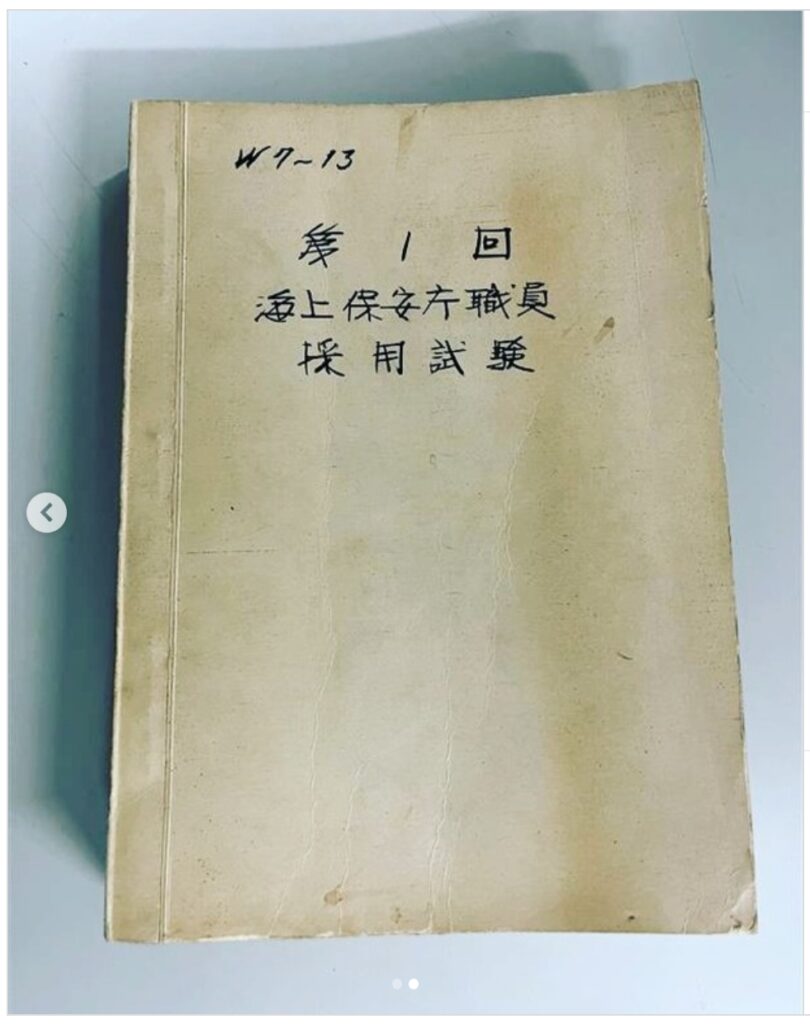

昭和を感じさせるレトロなデザインとなりましたが、きっかけは、今までの学生募集用ポスターがどれも同じように見え、頭を悩ませていた担当者が書庫を整理していたところ、「第1回海上保安庁職員採用試験」と記された冊子に挟まった当時の海上保安官募集ポスターを発見したことです。

ノスタルジックな雰囲気にしばらく見とれていたところ、「これだ!これなら、他のポスターとひと味ちがうし、思わず足を止めて見てしまうインパクトがあるぞ!」と考え、レトロ風学生募集用ポスターが誕生しました。このポスターが、学生募集の起爆剤になることを期待しています!

海上保安レポート 2025年版 / 目指せ!海上保安官

はじめに

第1回

海上保安庁職員

採用試験

1950年(昭和25年)9月8日(金)実施

※予備日:9月11日(月)、9月14日(木)

昭和25年8月17日に公告された、

「第1回海上保安庁職員採用試験」の冊子の表紙海上保安庁公式インスタグラムより

https://www.instagram.com/p/DBLTnM1vld8/?utm_source=ig_web_copy_link

【徹底解説!第1回海上保安庁職員採用試験】。

前編は第1回海上保安庁職員採用試験の問題に皆さんと挑戦しました。

実際に試験問題に取り組むことで、当時の受験生の気持ちが味わえたのではないでしょうか。

また出題された問題文からも時代の雰囲気を感じられたことでしょう。

ためしに、

もう一度この時代をふり返ってみると…。

| 西暦 和暦 戦後 | 日付 | できごと |

|---|---|---|

| 1945年 昭和20年 0年後 | 08.14 08.15 08.30 | ポツダム宣言受諾通告 玉音放送・終戦 ダグラス・マッカーサー厚木到着 |

| 1946年 昭和21年 1年後 | 11.03 | 日本国憲法 公布(→文化の日) |

| 1947年 昭和22年 2年後 | 05.03 | 日本国憲法 施行(→憲法記念日) |

| 1948年 昭和23年 3年後 | 05.01 05.12 | 海上保安庁発足 海保庁舎屋上に庁旗掲揚 |

| 1949年 昭和24年 4年後 | 12.12 | 【宗谷】海上保安庁に編入 |

| 1950年 昭和25年 5年後 | 06.25 08.10 09.08 10.17 | 朝鮮戦争勃発 警察予備隊発足 第1回海上保安庁職員採用試験 実施 掃海船MS14号触雷 |

| 1951年 昭和26年 6年後 | 09.08 同日 | サンフランシスコ平和条約 調印 旧 日米安全保障条約 調印 |

| 1952年 昭和27年 7年後 | 04.28 同日 | サンフランシスコ平和条約 発効 旧 日米安全保障条約 発効 →日本の主権回復、占領期の終わり |

結果として約7年間続いた日本の占領政策期。

日本国憲法の公布・施行とともに戦後の民主主義社会が生まれ、それは政治・法律・経済などのあらゆる場面に広く浸透していきました。

そして、

そのことが前回とりあげた第1回試験問題に反映されていた、というわけです。

改めて、

後編となる今回はこの試験そのものに注目していきます。

そもそもこの試験はなぜ行われたのか?

どんな職員を募集していたのか?

この試験の実施が海上保安庁に与えた影響とは?

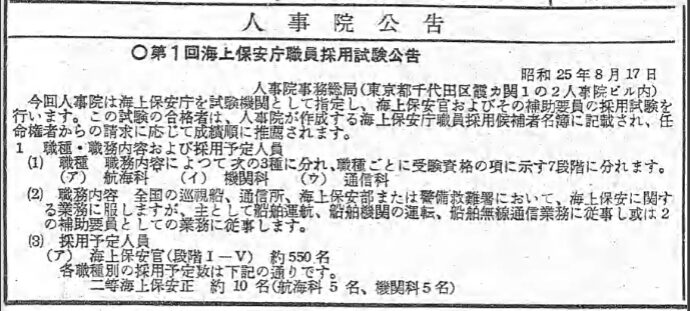

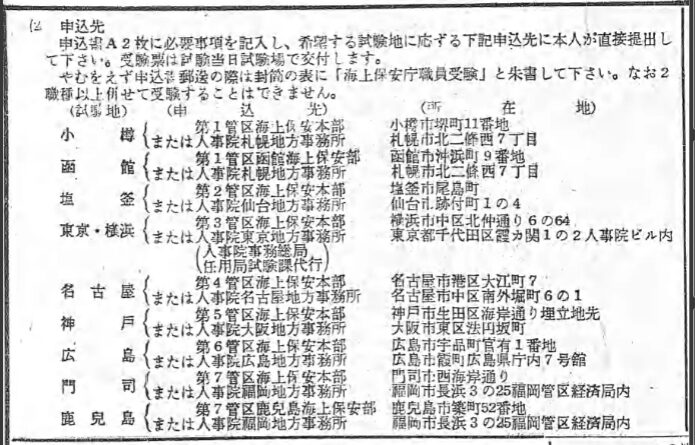

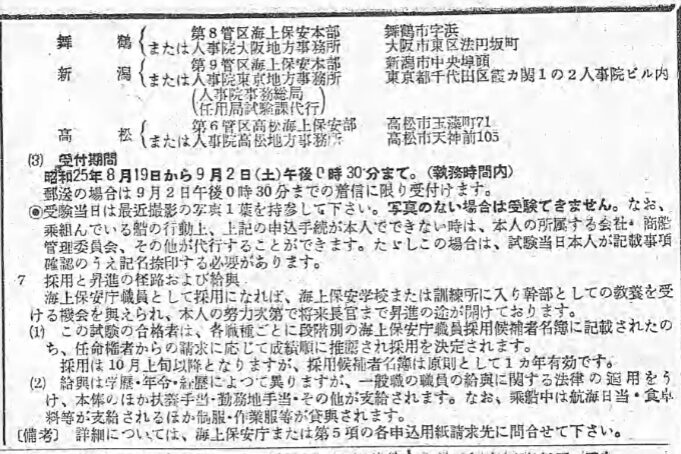

それではまず始めに第1回試験の募集要項をざっと眺めてみてください。

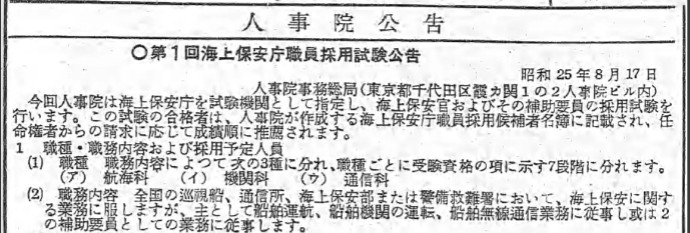

第1回海上保安庁職員採用試験公告

大蔵省印刷局 [編]『官報』第7080号

1950年08月17日,

国立国会図書館デジタルコレクション

p256-258

正誤表

大蔵省印刷局 [編]『官報』第7089号

1950年08月28日,

国立国会図書館デジタルコレクション

p444

試験公告:補助要員と海上保安官補

正:或はその補助要員としての業務に

それでは試験公告の気になるポイントを見ていきましょう。

まず最初に、

ここまで説明してきませんでしたが【補助要員】とは何でしょうか?

この点に関して、詳しい方なら海上保安官の階級に【海上保安官補】があるのをご存知だと思います。

海上保安庁法(昭和23年法律第28号)

海上保安庁法 | e-Gov 法令検索

※2025年10月現在の現行規程

第14条

① 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。

② 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。

③ 海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。

④ 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。

第19条 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。

第31条

海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。

【海上保安官補】は現行の海上保安庁法にも規定があり、同施行令第9条で一等から三等までの3階級に分かれています。

・一等海上保安士補

・二等海上保安士補

・三等海上保安士補

ただし、Wikipedia記事「海上保安官」によると、海上保安官補は1990年(平成2年)以降は発令されていません。

では、補助要員とは海上保安官補のことなのか?と言えば…。

実はこの試験の実施時点では【海上保安官補】の定めはありません。

海上保安官補の身分が庁法に規定されるのは、第1回試験の1か月後:1950(昭和25年)10月23日のこと。

・昭和25年10月23日公布・施行

政令第318号『海上保安庁法等の一部を改正する政令』

だから試験公告の8月17日時点では「補助要員」という表記になっているのですね。

そして、

つまるところこの試験は事実上の海上保安官補 採用試験の第一回でもあった、ということです。

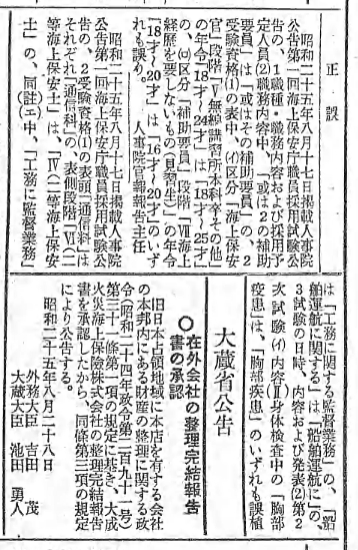

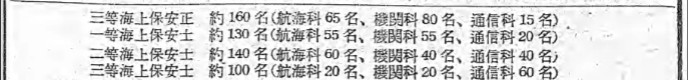

試験公告:採用予定人員

海上保安官の採用予定人数

海上保安官採用予定人員表

(段階ⅠーⅤ)約550名

| 航海科 | 機関科 | 通信科 | 計 | |

|---|---|---|---|---|

| 二等海上保安正 | 5 | 5 | 0 | 10 |

| 三等海上保安正 | 65 | 80 | 15 | 160 |

| 一等海上保安士 | 55 | 55 | 20 | 130 |

| 二等海上保安士 | 60 | 40 | 40 | 140 |

| 三等海上保安士 | 20 | 20 | 60 | 100 |

| 計 | 205 | 200 | 135 | 540 |

実はこの第1回試験は補助要員・三等海上保安士以外の職員採用も目的としています。

目立つのは三等海上保安正の人数が多いこと。

同階級は現在で言えば、海上保安大学校本科の卒業者が最初に与えられる階級です。

したがって、初任幹部としての人材を多く募集していたことがここから読み取れます。

その一方、筆記試験が行われた三等海上保安士は、現在で言えば海上保安学校を卒業した者が最初に与えられる階級。

海上保安官補がいない現在では最も下の位置づけ(学生を除く)ですが、当時においては中堅的な存在です。

ひるがえって、

前回ご紹介した三等海上保安士試験のレベルの高さは、その地位が相対的に高かったことに関係していたのだ…と納得がいきますね。

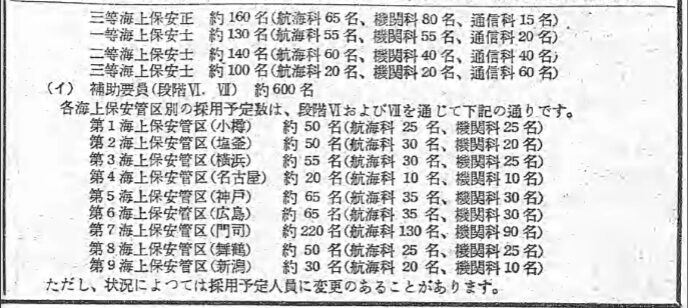

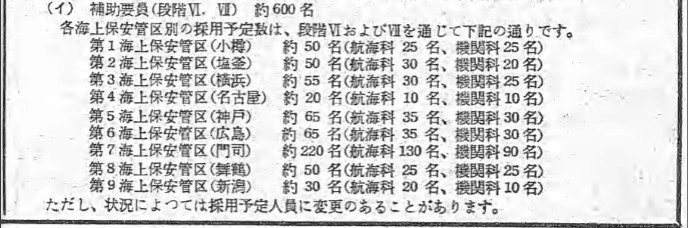

補助要員の採用予定人数

補助要員採用予定人員表

(段階Ⅵ, Ⅶ)約600名

| 航海科 | 機関科 | 計 | |

|---|---|---|---|

| 第1海上保安管区(小樽) | 25 | 25 | 50 |

| 第2海上保安管区(塩釜) | 30 | 20 | 50 |

| 第3海上保安管区(横浜) | 30 | 25 | 55 |

| 第4海上保安管区(名古屋) | 10 | 10 | 20 |

| 第5海上保安管区(神戸) | 35 | 30 | 65 |

| 第6海上保安管区(広島) | 35 | 30 | 65 |

| 第7海上保安管区(門司) | 130 | 90 | 220 |

| 第8海上保安管区(舞鶴) | 25 | 25 | 50 |

| 第9海上保安管区(新潟) | 20 | 10 | 30 |

| 計 | 340 | 265 | 605 |

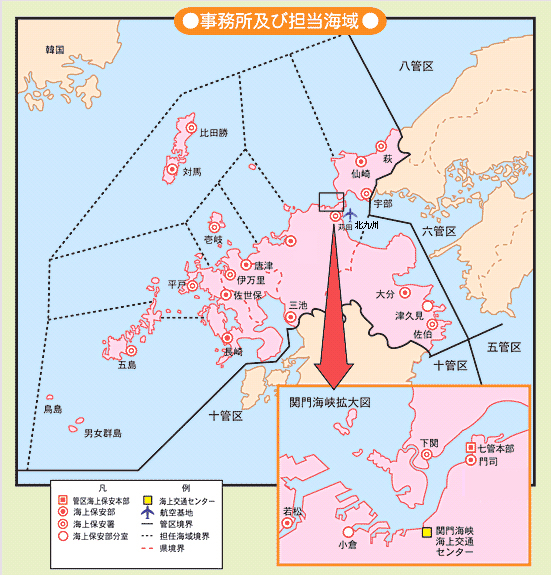

次に管区ごとの補助要員の採用人数について。

こちらは関門海峡(下関港・門司港)を管轄する第7管区での採用が、飛びぬけて多い数となっています。

ただし、この時代は第7管区が九州全域を管轄しており、九州南半分を管轄する第10管区とに分かれていません。

(ついでに言えば、沖縄の第11管区も存在しない)

よってこの点は差し引いて考える必要がありますが、それにしても補助要員の1/3以上が第7管区に投入される計算です。

この理由については、関門海峡という船舶輻輳地帯があることに加え、地理的に朝鮮半島に近いことが挙げられます。

端的に言えば、

同年6月25日に朝鮮戦争が勃発したことが原因。

戦場となった朝鮮半島へ向かう駐留米軍の移動、逆に戦争を避けて密入国しようとする人々の流動があったのです。

3. 朝鮮動乱とその後 不法出入国

海上保安庁では、昭和25年には不法入国64件510人、不法出国106件412人、翌26年には不法入国270件825人、不法出国299件682人を検挙した。

注:厳原~は現在の対馬海上保安部のこと

朝鮮動乱が起こると、戦火をのがれてわが国に避難する難民(婦女子が過半数)が相次いだが、昭和26年に検挙数が著しく増加したのは、25年暮に鴨緑江岸まで進撃した国連軍が26年の春に至り、中共軍の介入によって次第に後退し始めたため、再度の戦火を恐れて逃避する者が多く、同年7月27日、一応休戦状態となってからも動乱後の生活は相当に苦しく、そのうえ韓国軍再編成による強力な徴兵制度をのがれようとする者が多かった等の理由による。

これら避難民が最も集中した所は、朝鮮との最短距離にある対馬で、動乱当初から終結時ごろまで常時6隻の巡視船艇を厳原海上保安部へ配備して警備に当たらせた。

海上保安庁総務部政務課 編『十年史』,平和の海協会,1961 p36-37

加えて、

海上保安庁も掃海船を下関港に集結させ、極秘に編成した【日本特別掃海隊】を朝鮮海域へ派遣しています。

その機雷掃海の過程で10月17日に掃海船MS14が触雷により大破沈没し、一名の殉職者を出したことは以前の記事でもお伝えしたとおり。

このように第7管区は戦争地帯に最も接近した地域であったわけで、多くの職員を必要としたことは想像に難くありません。

| 日付 | 1950年のできごと (昭和25年) |

|---|---|

| 05.10 06.25 06.28 07.08 08.10 08.17 09.08 09.28 10.02 10.04 10.07 10.17 10.20 10.23 10.26 11.01 同日 12.05 12.09 | 巡視船コンパス章制定→4/1遡及適用 北朝鮮軍、侵攻開始 ソウル陥落 警察力増強に関するマッカーサー書簡 警察予備隊発足 第1回海上保安庁職員採用試験 公告 第1回海上保安庁職員採用試験 実施 ソウル奪還 海上保安庁掃海部隊に出動要請 下関に掃海部隊集結 日本特別掃海隊出航開始 北朝鮮元山市沖で掃海船MS14号触雷 平壌陥落 海上保安官補の身分定まる 韓国軍、中国国境の鴨緑江に到達 中国軍、大規模攻勢開始 呉に海上保安訓練所設置 中国軍、平壌奪還 下関にて日本特別掃海隊慰労式 |

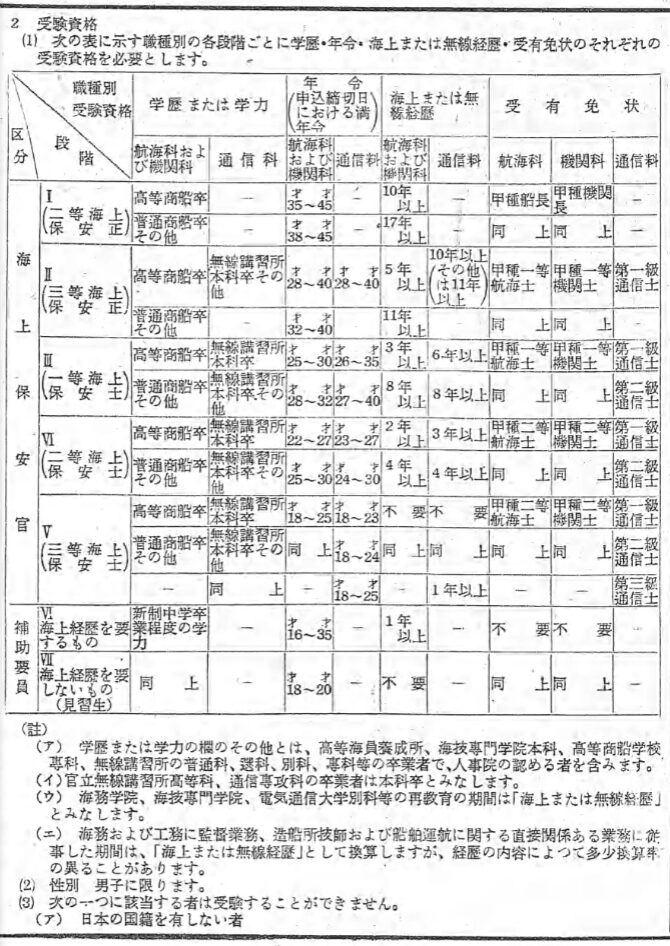

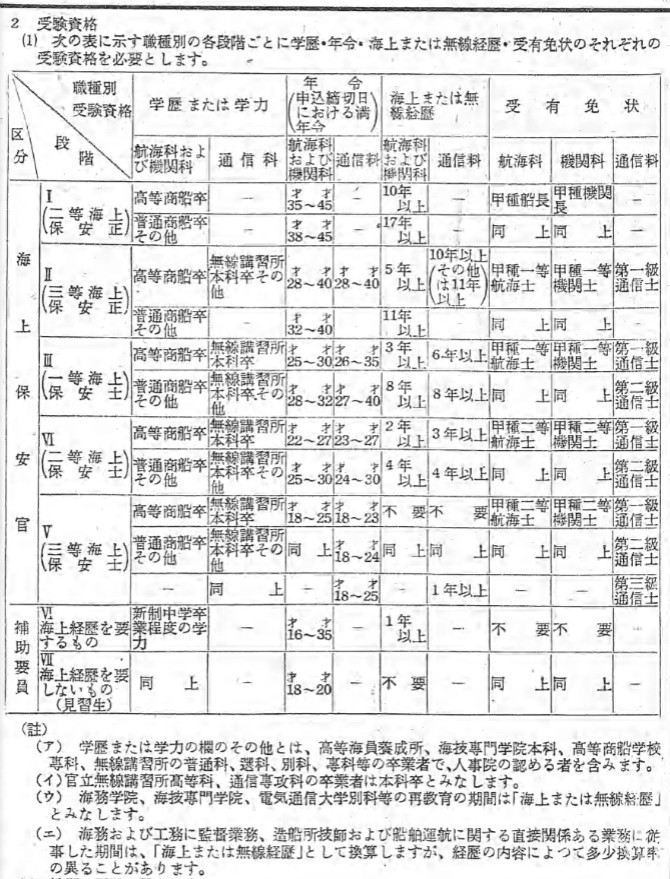

試験公告:受験資格

それでは次に受験資格を見ていきます。

試験はⅠ~Ⅶまでの7段階に分かれ、さらに航海科・機関科・通信科の3職種ごとに資格条件が異なります。

段階Ⅰ 二等海上保安正

段階Ⅱ 三等海上保安正

段階Ⅲ 一等海上保安士

段階Ⅳ 二等海上保安士

段階Ⅴ 三等海上保安士

段階Ⅵ 補助要員(海上または無線経歴あり)

段階Ⅶ 補助要員(海上または無線経歴なし)

(一覧表中の誤りを訂正した上で、区分ごとに別表にまとめました)

| 職 種 | 学歴または学力 | 年令 | 経歴 | 受有免状 |

|---|---|---|---|---|

| 航 海 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 35~45才 38~45才 | 10年以上 17年以上 | 甲種船長 |

| 機 関 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 35~45才 38~45才 | 10年以上 17年以上 | 甲種機関長 |

| 通 信 科 | ― | ― | ― | ― |

| 職 種 | 学歴または学力 | 年令 | 経歴 | 受有免状 |

|---|---|---|---|---|

| 航 海 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 28~40才 32~40才 | 5年以上 11年以上 | 甲種 一等航海士 |

| 機 関 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 28~40才 32~40才 | 5年以上 11年以上 | 甲種 一等機関士 |

| 通 信 科 | 無線講習所本科卒 その他 | 28~40才 | 10年以上 11年以上 | 第一級通信士 |

| 職 種 | 学歴または学力 | 年令 | 経歴 | 受有免状 |

|---|---|---|---|---|

| 航 海 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 25~30才 28~32才 | 3年以上 8年以上 | 甲種 一等航海士 |

| 機 関 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 25~30才 28~32才 | 3年以上 8年以上 | 甲種 一等機関士 |

| 通 信 科 | 無線講習所本科卒 その他 | 26~35才 27~40才 | 6年以上 8年以上 | 第一級通信士 第二級通信士 |

| 職 種 | 学歴または学力 | 年令 | 経歴 | 受有免状 |

|---|---|---|---|---|

| 航 海 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 22~27才 25~30才 | 2年以上 4年以上 | 甲種 二等航海士 |

| 機 関 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 22~27才 25~30才 | 2年以上 4年以上 | 甲種 二等機関士 |

| 通 信 科 | 無線講習所本科卒 その他 | 23~27才 24~30才 | 3年以上 4年以上 | 第一級通信士 第二級通信士 |

| 職 種 | 学歴または学力 | 年令 | 経歴 | 受有免状 |

|---|---|---|---|---|

| 航 海 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 18~25才 | 不要 | 甲種 二等航海士 |

| 機 関 科 | 高等商船卒 普通商船卒その他 | 18~25才 | 不要 | 甲種 二等機関士 |

| 通 信 科 | 無線講習所本科卒 その他 ― | 18~23才 18~25才 18~25才 | 1年以上 | 第一級通信士 第二級通信士 第三級通信士 |

| 職 種 | 学歴または学力 | 年令 | 経歴 | 受有免状 |

|---|---|---|---|---|

| 航 海 科 | 新制中学卒業 程度の学力 | 16~35才 | 1年以上 | 不要 |

| 機 関 科 | 新制中学卒業 程度の学力 | 16~35才 | 1年以上 | 不要 |

| 通 信 科 | ― | ― | ― | ― |

| 職 種 | 学歴または学力 | 年令 | 経歴 | 受有免状 |

|---|---|---|---|---|

| 航 海 科 | 新制中学卒業 程度の学力 | 16~20才 | 不要 | 不要 |

| 機 関 科 | 新制中学卒業 程度の学力 | 16~20才 | 不要 | 不要 |

| 通 信 科 | ― | ― | ― | ― |

受験年齢

まず注目は受験年齢です。

下は16歳から、上は45歳までの幅広い年齢層を採用していることがわかります。

ちょっと疑問なのは「申込締切日における満年令」で区切っていること。

この試験の受付期間は昭和25年8月19日から9月2日までなので、この9月2日時点で16歳かどうか、18歳かどうかがポイントになるのです。

そうなると高校3年生・中学3年生でおおよそ8月生まれまでの人は受験でき、それ以降の人は受験できません。

この点、

現代の受験要綱であれば大体このような文言になっています。↓

受験資格

試験年度3月までに高等学校または

中等教育学校を卒業する見込みの者

(海保校4月入校・海保大本科の例)

このように一部受験生に不公平が生じるのは、第1回試験ならではの混乱かもしれません。

しかし、それ以上に早急に職員を採用しなければいけない海上保安庁の事情もあり、それはまた後述します。

学歴または学力

改めて受験資格を眺めてみると、まず高等商船卒業者に高い地位が与えられることがわかります。

高等商船学校は大型船・外航船の航海士・機関士を養成するための国立学校のことであり、東京と神戸そして清水に所在していました。

終戦間際の1945年(昭和20年)4月に3校が統合され、一つの【高等商船学校】という組織になっていたという経緯があります。

かなり複雑な経緯をたどる高等商船の歴史ですが、高級船員の養成という伝統は現在も東京と神戸の2校に継承されています。

・東京高等商船学校→現在の東京海洋大学海洋工学部

・神戸高等商船学校→現在の神戸大学海洋政策科学部

次に、通信科においては「無線講習所」本科卒業者に高い地位が与えられています。

無線講習所はおそらく【無線電信講習所】のことで、現在の国立大学法人:電気通信大学の源流に当たる組織と推測されます。

以上のように、

現在で言えば国立大学法人に相当する教育機関の出身者が、海保組織の基軸となっていたことが窺えます。

一方、補助要員の年齢条件は16歳からとなっており、この若さで国家公務員として就職できることは一つの魅力だったのではないでしょうか。

さらに「海上経験」が全くなくとも、見習生として採用されるチャンスがあったことも見逃せない点です。

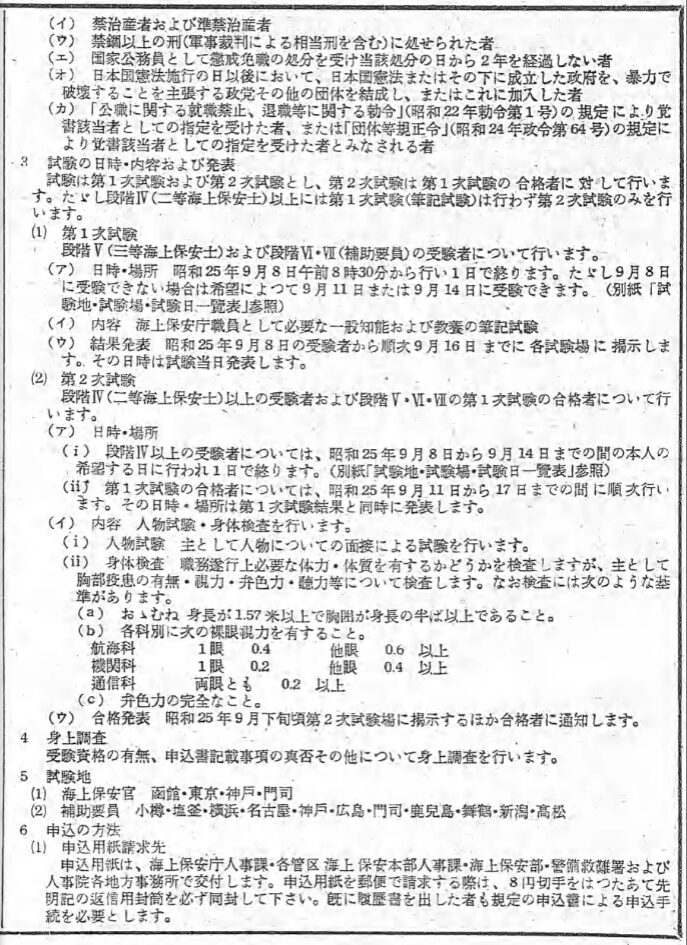

試験日程・試験地

| 試験区分 Ⅶ Ⅵ Ⅴ | 試験区分 Ⅳ ~ Ⅰ | |

|---|---|---|

| 試験公告 | 8月17日 | 左に同じ |

| 受付期間 | 8月19日~9月2日 | 左に同じ |

| 第1次試験 (筆記試験) | 9月8日 | なし |

| 予備日① 予備日② | 9月11日 9月14日 | |

| 第1次試験 合格発表 | 9月8日~16日までに 順次、試験場に掲示 | |

| 第2次試験 (面接試験) (身体検査) | 9月11日~17日 | 9月8日~14日までの 本人の希望する一日 |

| 第2次試験 合格発表 | 9月下旬頃 第2次試験場に掲示 合格者に通知 | 左に同じ |

| 採用 | 10月上旬以降 | 左に同じ |

| 試験地 | |

|---|---|

| 海上保安官 試験区分Ⅰ~ Ⅴ | 函館・東京・神戸・門司 |

| 補助要員 試験区分Ⅵ ~ Ⅶ | 小樽・塩釜・横浜・名古屋・ 神戸・広島・門司・鹿児島・ 舞鶴・新潟・高松 |

この試験の一つの特徴は、筆記試験の対象は補助要員(Ⅵ-Ⅶ)と三等海上保安士(Ⅴ)受験者のみだったこと。

そもそも前回皆さんにも挑戦してもらった択一試験は「海上保安庁職員として必要な一般知能および教養」を問うものでした。

逆に二等海上保安士以上の受験者(Ⅳ-Ⅰ)については、そうした学力を備えているものと看做されたのでしょう。

それ故に第1次試験(筆記試験)は行われず、第2次試験の人物試験(面接試験)と身体検査によって採用が決められました。

なお、

「受験資格の有無、申込書記載事項の真否その他について身上調査を行います。」とキッチリ注意書きしてあるあたりは、やはり警察・治安機関らしさを感じさせます。

合格から採用後まで

晴れて合格となった場合、採用は早ければ10月上旬以降となります。

勤務地は全国の巡視船、通信所、海上保安部または警備救難署。

給与には『一般職の職員の給與に関する法律』が適用され、本俸の他に扶養手当・勤務地手当・その他が支給されます。

なお、乗船中には航海日当・食卓料等の支給の他、制服・作業服等の貸与もあるとのこと。

こうした勤務条件は現代でも同様と捉えてよいと思います。

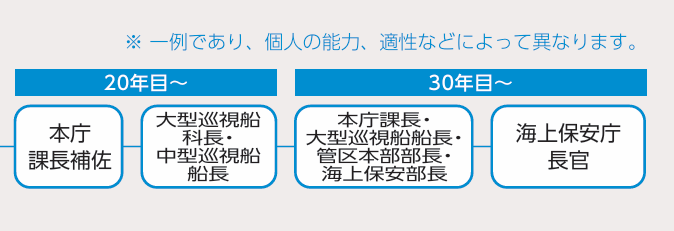

ところで気になるのは昇進の経路について。

「海上保安学校または訓練所に入り幹部としての教養を受ける機会を与えられ、本人の努力次第で将来長官まで昇進の途が開けております。」

…との謳い文句。

しかし、実際にいわゆる制服組の海上保安庁長官が誕生したのは平成25年(2013年)のこと。

佐藤雄二:第43代長官の就任まで、ずっと運輸官僚・国土交通官僚出身者による就任が続きました。

つまり生粋の海上保安官が長官にはならない・なれないことは長年の不文律でもあったのです。

そうした経緯を踏まえて、現在の公式パンフレットに載る出世モデルコースが今や夢物語ではなくなったのは実に感慨深いことです。

● キャリアアップモデルコース

海上保安大学校(本科)卒業生の進路

以上、

第1回海上保安庁職員採用試験の概要でした。

なぜ試験は行われたか?

さてここまで眺めてきた1950年(昭和25年)の海保試験ですが、なぜ採用試験は行われたのでしょうか?

その答えには朝鮮戦争とGHQ総司令官ダグラス・マッカーサーが関係しています。

同年6月25日の北朝鮮軍による侵攻を受けて、在日駐留米軍は韓国へ移動。

それにともなう日本国内の治安維持能力の低下に対して、マッカーサーが吉田茂総理に書簡を送りました。

いわゆる『日本の警察力増強に関するマッカーサー書簡』と呼ばれる、日本の再軍備の契機となった公文です。

この書簡を元に陸上自衛隊の前々身組織となる警察予備隊が創設されました。

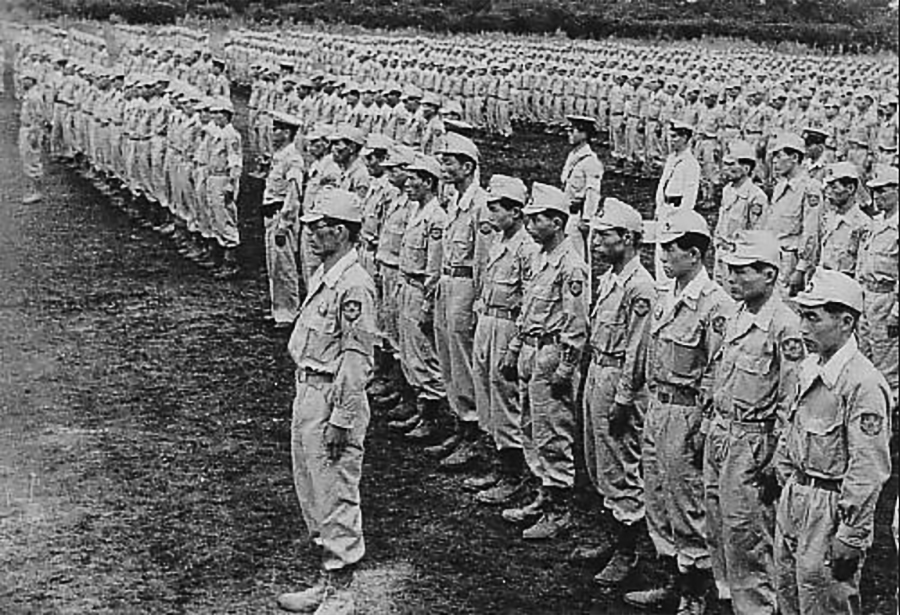

任官後初の朝礼に臨む警察予備隊の警察官

警察予備隊 – Wikipedia毎日新聞社「サン写真新聞(1950年8月26日版)」

↑上掲の警察予備隊発足の写真は、日本史の教科書などでご覧になったことがあると思います。

そして、朝鮮戦争をきっかけとして、日本の再軍備が進んだことや「朝鮮特需」と呼ばれる経済復興があったことはよく知られています。

しかし、同時に海上保安庁にも大幅な増強があったことはあまり、というよりほとんど知られていません。

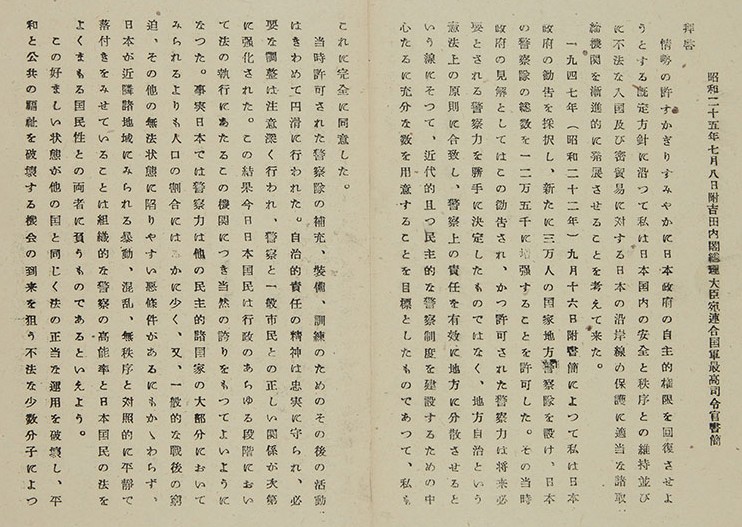

それではマッカーサー書簡の一部を引用してみましょう。

昭和25年7月8日付

吉田内閣総理大臣宛 連合国軍最高司令官書簡

拝啓

情勢の許すかぎりすみやかに日本政府の自主的権限を回復させようとする既定方針に沿って私は日本国内の安全と秩序との維持並びに不法な入国及び密貿易に対する日本の沿岸線の保護に適当な諸取締機関を漸進的に発展させることを考えてきた。

(中略)

日本の港湾及び沿岸水域における海上保安に関しては海上保安庁は甚だ満足すべき成果をあげてきたが諸事件の示すところでは日本の長い海岸線を不法な入国や密貿易から守るためには今日法律によって海上保安庁が與えられているより大きな部隊を用いることが必要であることが明かである。

従って、私は日本政府が7万5千人の国家警察の予備員を新設し、海上保安庁定員の現在許可されている総数に8千人を付加することによってこれを拡張するために必要な諸手段をとることを許可する。

(後略)

敬具

昭和25年7月8日 ダグラス・マックアーサー

吉田首相殿

出典:国立公文書館HP(←全文もこちらから読めます)

この書簡によって、

それまで海上保安庁職員の総数について「1万人を超えてはならない」とされていたものが、1万8千人にまで増強されることとなりました。

すなわち第1回試験はマッカーサー書簡による「日本の警察力増強」措置の一環として行われたものだったのです。

ここで改めて時系列を確認してみましょう。

| 西暦 和暦 戦後 年齢 | 日付 | できごと |

|---|---|---|

| 1950年 昭和25年 5年後 18歳 | 05.10 06.25 07.08 08.10 08.17 08.19 09.02 09.08 09.下旬 10.上旬 10.17 10.23 11.01 | 巡視船コンパス章制定→4/1遡及適用 朝鮮戦争勃発 警察力増強に関するマッカーサー書簡 警察予備隊発足 第1回海上保安庁職員採用試験 公告 試験受付開始 試験受付終了 第1回海上保安庁職員採用試験 開始 合格発表 採用開始 掃海船MS14号触雷 海上保安庁法の一部改正 呉に海上保安訓練所設置 |

7月8日(土)の書簡発出の約1か月後、

8月17日(木)に『第1回海上保安庁職員採用試験公告』が官報に掲載されます。

その2日後、8月19日(土)から試験受付を開始。

そして22日後の9月8日(金)には全国15会場で試験初日が実施されました。

受験生にしてみれば試験公告から試験日まで1か月もないので、いかに足早の日程だったかがわかりますね。

しかし、そもそも年度当初から計画された採用試験ではなかったため、これは致し方ありません。

ちなみに受験年齢が「申込締切日における満年齢」で区切られていたのには、こうした理由があったのです。

採用試験のその後

さて。

あわただしく行われた第1回試験も無事終わり、早い者は10月上旬から海上保安庁に採用されています。

合わせて『海上保安庁法等の一部を改正する政令』(政令第318号)が10月23日に施行。

ここで海上保安庁の組織規模が大きく拡充されることになりました。

《主な改正点》

・職員の総数1万人→1万8千人への上限拡大

・保有船舶数125隻→200隻への上限拡大

・海上保安訓練所の新設

・海上保安大学校の新設

・海上保安官補の身分の制定

まず、試験実施中は曖昧だった補助要員の身分が正式に【海上保安官補】と定められました。

そして合格者として採用される海上保安官と海上保安官補を迎え入れるため、海上保安訓練所と海上保安大学校が新設されることとなりました。

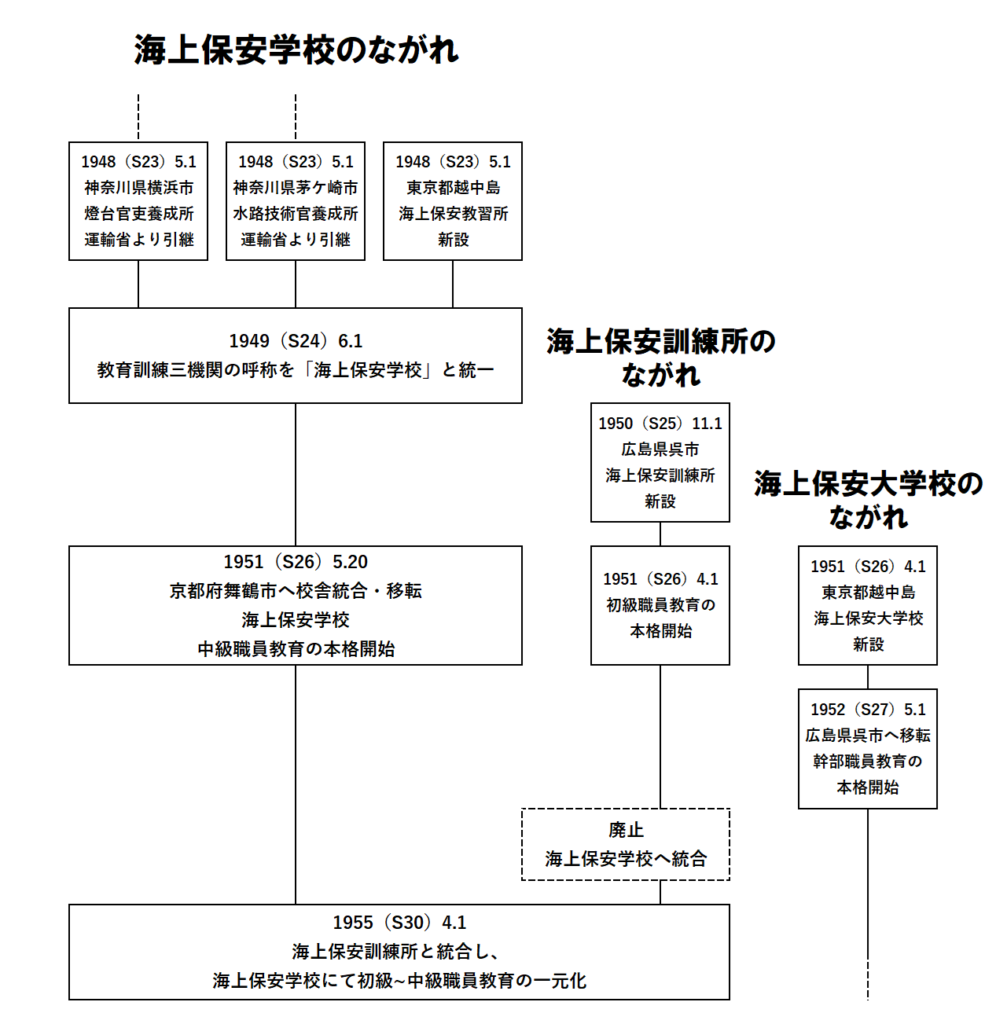

実はこの当時既に海上保安学校は設置されており、そこに訓練所と海保大が新たに加わる形となったのです。

(管理人独自作成)

この内、注目すべきは海上保安訓練所について。

各管区において新規採用者が集まっていたその頃、広島県呉市において訓練所の開校に向けて突貫工事が行われていました。

そして激動の1950年(昭和25年)も暮れようとする12月に第一期生が訓練所に着校。

入校式や大久保武雄長官の査閲などを経て、海上保安庁の基礎を担う人材への教育が始まったのです。

《参考映像》

↑大久保初代長官を映した貴重な映像です!

海上保安訓練所の2年間

渡辺 加藤一(略)

海上保安庁の思い出編集委員会 編集『海上保安庁の思い出 : 創立30周年を迎えて』p108,海上保安協会,1979.5. 国立国会図書館デジタルコレクション

12月4日一期生300名が着校した。各管本部で採用のうえ派遣されたのである。軍艦や商船の経歴をもつ18才から35才までの有経験者と海上経歴のない16才から20才までの無経験者に分かれていた。聞くところでは、志願者は1万3千人であったとか、厳しい競争率ではあった。

12月5日徹夜作業で整備された講堂で、入校式が行われた。2か月の短期間で荒涼とした敷地、建物に対処した総務課員、物資調達に協力された六管本部員、そして訓練所設置に賛同された呉市の人達に、心から感謝したのである。

式場には紋付姿の巨体の鈴木市長、温顔の佐々木高栄氏なども見えた。大久保長官は海上保安庁の基本理念として「正義と仁愛」を強調されまた帽章の梅にまつわる精神を諄々と説かれて、感銘を与えた。

海上保安大学校に関する年表 昭和~平成

昭和25年 (1950年)海上保安訓練所開所式で挨拶する海上保安庁初代長官大久保武雄氏 雑木を伐採する訓練生 (昭和26年) 海上保安大学校HP 海上保安大学校地誌~吉浦村池濱(生浜)の変遷~海上保安訓練所1期生見送り

ただし、訓練所開校当初における教育期間はわずか約3か月間。

翌年1951年(昭和26年)3月6日には、早くも修了式を迎えています。

第1回試験の難関をくぐり抜けた新規採用者たちがここで学び、時代の緊急的な要請にしたがって海上保安の現場を支えました。

なお、海上保安訓練所は1965年(昭和30年)4月に、舞鶴の海上保安学校との統合により廃止。

当初は海上保安庁の初級職員の教育を担う機関として機能していましたが、これを海保校で行うことになり、そのまま現在に至っているのです。

補足:海上保安訓練所の一期生は約3か月の短期訓練でしたが、翌年4月からの二期生以降は6か月間の初級教育訓練が行われました。

(出典:海上保安庁総務部政務課編『海上保安庁30年史』p12 海上保安協会,1979.5)

『海上保安庁30年史』

Ⅰ海上保安庁のあゆみ 1草創期海上保安庁総務部政務課 編『海上保安庁30年史』p12,海上保安協会,1979.5. 国立国会図書館デジタルコレクション海上保安訓練所生徒(撮影年不詳)

ノスタルジーのその先へ

さて、

1950年の第1回試験が行われてから今年でちょうど75年。

書庫に長らく眠ってたポスターから、海上保安庁の姿が大きく変わる節目の時代をふりかえってみました。

それは敗戦からわずか5年しか経過しておらず、日本が占領期を脱して主権を回復するまでまだ2年先という時代のこと。

・サンフランシスコ平和条約(正式名称『日本国との平和条約』)

1951年(昭和26年)9月8日調印

1952年(昭和27年)4月28日発効

海上保安庁公式インスタグラム

いかだったでしょうか?

まさかこのレトロな一枚から、これほど多くの歴史的事実が引き出されるとは思いもよらなかったのでは?

そして現代の私たちが中学・高校の授業で習った一つ一つの知識が、海上保安庁の採用試験というさして珍しくもない事象と結びつくなんて。

この意外性と興奮をぜひ皆さまにも味わっていただきたく、今回の記事をお届けしました。

とりわけ、

これから海保大・海保校を目指そうとする若い方々へ、次のことをお伝えしたいと思います。

目の前に現れる身近な出来事にはすべて歴史的経緯があり、その時代を生きた人々の営みは今を生きる私たちとつながっている。

ショート動画やSNSによって簡単に情報を得ることが可能になった現代において、ややもすれば「歴史」は面白おかしく消費される傾向があります。

(例:学校では教えてくれない〇〇!! 、教科書に載らない△△の真実!!などの宣伝文句で世に流布するもの)

しかし、情報入手が簡単になった現代だからこそ、一つ一つの言葉や数字、文献をしっかり吟味することの大切さを忘れないでほしいのです。

(これは私自身への戒めと反省でもあります)

奇しくも2025年(令和7年)は戦後80年。

「戦後」と呼ばれる時代に連なる私たちの”今”が、どのような歩みを経てここに至っているのか、そのことに思いを馳せてみてください。

それは何も難しいことではありません。

皆さんがこれまで学校で学んだ知識が基礎なのであり、これから進もうとするどの分野にも先人が遺した確かな史料が残されていますので。

今回の記事がそのような歴史的考察への入口としてお役に立てれば幸いです。

《徹底解説!第1回海上保安庁職員採用試験》

終

《最初から読み直す》

| 西暦 和暦 戦後 年齢 | 日付 | できごと |

|---|---|---|

| 1945年 昭和20年 0年後 13歳 | 06.15 08.06 08.09 08.14 08.15 08.30 11.30 12.01 | 大久保武雄、中国海運局(広島市)赴任 広島、原爆投下 長崎、原爆投下 ポツダム宣言受諾通告 玉音放送・終戦 ダグラス・マッカーサー厚木到着 海軍省廃止 第二復員省発足 |

| 1946年 昭和21年 1年後 14歳 | 06.14 06.15 07.01 11.03 | 第二復員省廃止 復員庁第二復員局発足 不法入国船舶監視本部設置 日本国憲法 公布(→文化の日) |

| 1947年 昭和22年 2年後 15歳 | 05.03 07.01 08.02 10.15 | 日本国憲法 施行(→憲法記念日) 独禁法施行・公正取引委員会発足 『あたらしい憲法のはなし』発行 復員庁第二復員局廃止 |

| 1948年 昭和23年 3年後 16歳 | 01.01 05.01 同日 同日 05.12 08.20 10.?? | 改正民法施行 海上保安庁発足 燈台官吏養成所、水路技術官養成所を引き継ぐ 海上保安教習所を東京都に設置 海保庁舎屋上に庁旗掲揚 巡視船 紅線二条制定 『民主主義』上巻発行 |

| 1949年 昭和24年 4年後 17歳 | 06.01 同日 08.?? 10.01 12.07 12.12 | 海上保安官の階級定まる 教育三機関「海上保安学校」に呼称統一 『民主主義』下巻発行 中華人民共和国 建国宣言 中華民国政府、台北に首都移転 【宗谷】海上保安庁に編入 |

| 1950年 昭和25年 5年後 18歳 | 05.10 06.25 08.10 08.17 09.08 10.17 10.23 11.01 | 巡視船コンパス章制定→4/1遡及適用 朝鮮戦争勃発 警察予備隊発足 第1回海上保安庁職員採用試験 公告 第1回海上保安庁職員採用試験 実施 掃海船MS14号触雷 海上保安官補の身分定まる 呉に海上保安訓練所設置 |

| 1951年 昭和26年 6年後 19歳 | 04.01 04.11 05.04 05.20 09.08 同日 10.31 12.08 | 越中島に海上保安大学校設置 マッカーサー罷免 柳沢米吉 第2代海保長官就任 舞鶴に海上保安学校移転 サンフランシスコ平和条約調印 旧 日米安保条約調印 第1回Y委員会開催 PM20こうず竣工 |

| 1952年 昭和27年 7年後 20歳 | 01.09 01.18 04.26 04.28 同日 05.01 07.31 08.01 09.24 | PM21しきね竣工 李承晩ライン設定 海上保安庁内に海上警備隊設置 サンフランシスコ平和条約 発効 旧 日米安全保障条約 発効 海上保安大学校、呉へ移転 海上公安局法公布 保安庁法施行・警備隊発足 第五海洋丸、明神礁遭難事故 |

| 1953年 昭和28年 8年後 21歳 | 01.31 08.08 07.27 | 山口傳 第3代海保長官就任 ラズエズノイ号事件 朝鮮戦争休戦 |

| 1954年 昭和29年 9年後 22歳 | 03.01 07.01 同日 同日 09.26 11.03 | 第五福竜丸事件 防衛庁設置法・自衛隊法施行 海上自衛隊発足 海上公安局法廃止 青函連絡船洞爺丸沈没 映画『ゴジラ』公開 |

日本国との平和条約

TREATY OF PEACE WITH JAPAN第六条

(a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。ARTICLE 6

日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約) | 外務省

(A) ALL OCCUPATION FORCES OF THE ALLIED POWERS SHALL BE WITHDRAWN FROM JAPAN AS SOON AS POSSIBLE AFTER THE COMING INTO FORCE OF THE PRESENT TREATY, AND IN ANY CASE NOT LATER THAN 90 DAYS THEREAFTER. NOTHING IN THIS PROVISION SHALL, HOWEVER, PREVENT THE STATIONING OR RETENTION OF FOREIGN ARMED FORCES IN JAPANESE TERRITORY UNDER OR IN CONSEQUENCE OF ANY BILATERAL OR MULTILATERAL AGREEMENTS WHICH HAVE BEEN OR MAY BE MADE BETWEEN ONE OR MORE OF THE ALLIED POWERS, ON THE ONE HAND, AND JAPAN ON THE OTHER.

.gif)

-160x90.gif)

-120x68.gif)

コメント