謎に包まれし海上保安庁の広報体制を探る!

海上保安庁公式X

2025年7月22日 午前10:547月21日 海の日 に、海上保安庁 瀬口長官が東京ドームで 始球式を務め豪快な投球を披露しました。

試合前には、マリンレジャーでの事故防止と海上保安官募集を呼びかけました。https://x.com/JCG_koho/status/1947475347253141796

はじめに

まずは最近話題のニュースから。

2025年(令和7年)7月21日(月祝)の海の日のこと。

東京ドームでの始球式に瀬口良夫:第48代海上保安庁長官が登場。

見事な投球で会場を沸かせるとともに、その美しい所作で世間でも大きな評判となりました。

その他、

始球式の前には、ライフジャケットの着用、118番の周知、職員募集について呼びかけられたとのこと。

海上保安庁の広報に大きく貢献する出来事でした。

知られざる政策評価広報室

さて、

海上保安官…と言えば皆さんはどんな人々を想像しますか?

わかりやすいのは巡視船の乗組員でしょうか。

詳しい方なら特殊救難隊やSST(特殊警備隊)などのスペシャリスト集団を思い出すかもしれませんね。

しかし、私たちが最もお世話になり、関わりがある海上保安庁の人と言えば!

海上保安庁 本庁

総務部政務課

政策評価広報室

…の方々です!!

政策評価広報室は主に海上保安庁の広報業務を担う部署。

冒頭の始球式でも同室の室長さんがマイクをとってアピールをしたそうです。

身近な例では、広報誌『かいほジャーナル』の発行やYouTubeチャンネルなどで情報を発信中。

また、観閲式や音楽隊演奏会の際には、申込ハガキに「政策評価広報室あて」と書いた記憶がある方も多いはず。

このように政策評価広報室は、ある意味で私たちが最もよく接している海上保安庁の部署なのですが…。

しかし、改めて考えてみると、

そこでどんな人たちが働ているのか具体的なイメージが湧かないと思いませんか?

いつもお付き合いがあるはずなのに、あまりよく知らない海保組織。

今回はそんな政策評価広報室を取り上げて、その実態に迫ってみたいと思います。

それでは【知られざる海上保安庁シリーズ】第2弾の始まりです☆

≪前回はこちら≫

政策評価広報室の4業務

ではまず政策評価広報室の業務内容を見てみましょう。

海上保安庁組織規則

(平成13年国土交通省令第4号)

平成13年(2001年)1月6日(土曜日)施行第35条の2

海上保安庁組織規則 | e-Gov 法令検索

第1項 政務課に、政策評価広報室(中略)を置く。

第2項 政策評価広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

①広報に関すること。

②海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。

③海上保安庁の保有する個人情報の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示、訂正及び利用停止に関すること。

④海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

そもそも、

政策評価広報室は本庁総務部・政務課内の1セクションとして設置されています。

政務課…という名称は一般的には聞き慣れないと思いますが、要は「総務課」的な部署です。

実際に海上保安庁発足の当初、本庁において総務課という名称の部署はありました。

しかし、その後1950年(昭和25年)6月の組織再編時に政務課が新たに設置されて以来、この名称で存続しているのです。

それはさておき。

政策評価広報室に与えられた4つの業務を解説しておきます。

まず、

①の広報業務は皆さんわかると思います。

②「情報の公開」は行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づくもの。

海上保安庁が保有する行政文書への開示請求に対して、開示または不開示の応答をする業務です。

③「個人情報」に関する業務は個人情報の保護に関する法律に基づくもの。

海上保安庁が保有する個人情報について、その本人からの申請に応答する業務です。

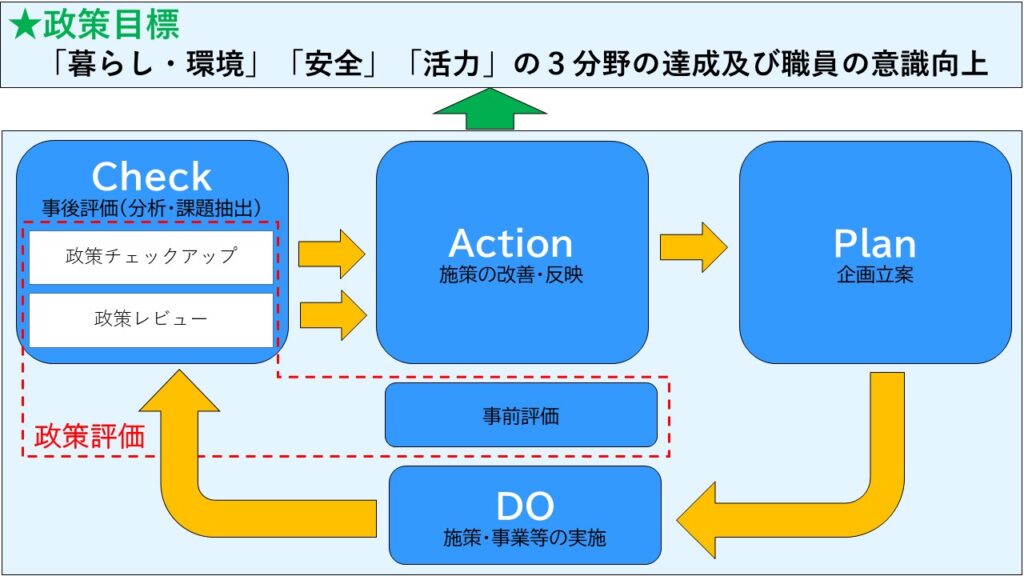

最後に④の「政策評価」業務について。

これはちょっと詳しく説明しなくてはなりません。

部署名にも使われている”政策の評価”とは一体何でしょうか?

この業務は行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づいて、海上保安庁の政策について自ら評価を行うものです。

そして、その評価結果をさらに今後の政策に反映させようという狙いがあります。

民間企業でも行われる、いわゆるPDCAサイクルというやつですね。

ただし、常に無謬性が求められる行政機関が自ら評価を下すことに、どのような意義があるか私は懐疑的ですが…。

それもさておき。

私たち海保ファンとして注目すべきは評価結果を示した『事業評価書』。

この評価は適時行われているため、海上保安庁で進行中の船艇整備計画などの内容を窺い知ることができます。

例えばウワサの多目的巡視船については…↓

巡視船艇整備事業 評価書

令和7年度 新規事業採択時評価事業名 :大型巡視船(多目的型)1隻建造

総事業費 :約680億円

運用開始年度:令和11年度事業の効果分析:(1)必要性・緊急性

①必要性

近年、令和6年能登半島地震をはじめ、深刻な被害をもたらす自然災害が頻発しており、また、我が国周辺海域を取り巻く情勢は厳しさを増しているところ、大規模災害や国民保護などの大規模・重大事案に的確に対処しうる指揮能力、輸送能力等を備えた巡視船を整備する必要がある。令和7年度予算概算要求にかかる事業評価結果(令和6年8月)pdf

同船にかかる費用や工期、その建造目的がわかる公式資料として大変貴重なものだと言えます。

この資料は海上保安庁HPに掲載されていますが、サイトの前面には出ていません。

なので存在を知らない方がほとんどであろうと思います。

ホーム > 政策 > 評価 >

その他施設費(個別公共事業評価)

その他施設費(個別公共事業評価)|海上保安庁

この機会にぜひ注目してみてください☆

以上、4つの業務について眺めてきました。

全体的な業務ウェイトを考えるとき、やはり①広報業務が最大業務であろうと思われます。

その詳細は広報誌の作成や公式X・インスタグラムでの発信、YouTube動画の編集。

その他は長官による定例記者会見のセッティングなど日々の定常的な仕事。

加えて大きな海難事故・海上犯罪があった場合は緊急・突発的な取材対応に追われることになります。

その一方で、

②情報公開業務・③個人情報業務の業務量がさほど多いとは考えられません。

どちらかと言えば受身的な業務であり、かつ毎日頻繁に請求があるとも思われないからです。

最後に、④政策評価業務は緊急・突発的ではないものの、定期的なアウトプットが求められる仕事です。

つまり広報業務に次ぐ業務量があるのが政策評価ではないでしょうか。

こうしたことから同室の名称が、

政策評価 – 広報 – 室

…なのは、2つのメインとなる業務の名前を冠しているからだと推察されます。

見えざる政策評価広報室の人々

さて、

意外に多岐にわたる政策評価広報室の業務を眺めたところで、今度はどんな人が働いているか?について見ていきます。

ところで、

長官が登板した始球式でも、政策評価広報室の室長さんがマイクを握って場内に呼びかけたことが報道されています。

「40年後には東京ドームのマウンドに!」

巨人ー阪神の試合前に海上保安庁が登場

海での事故防止ポイントなども試合前イベントで海上保安庁の広報室長が登場。夏休みとなり、海での事故についての啓発活動を行いました。

さらに、海上保安庁の瀬口良夫長官が始球式に登場することに言及すると、「40年後には東京ドームのマウンドに立てるかもしれない!」と観客に入庁を促すなど場内をわかせました。

最終更新日:2025年7月21日 14:24

「40年後には東京ドームのマウンドに!」巨人ー阪神の試合前に海上保安庁が登場 海での事故防止ポイントなども(2025年7月21日掲載)|日テレNEWS NNN

でもこれって案外珍しいことなんです。

なぜなら、

政策評価広報室は報道する側であって、報道される側の立場ではないからです。

つまりその部署やそこで働く人自体についてインタビューを受けたり、メディアに登場することは少ないのです。(皆無ではありません)

例えて言うなら、

テレビカメラを通じて私たちは海保の映像を見ますが、それを撮影しているカメラマンの姿は映らないのと同じ。

⇩

言い換えれば、

私たちは多くの場合、政策評価広報室というフィルターを通して“海上保安庁”を見ているのです。

そして、この無色透明なフィルターそのものに注目してみよう!というのが今回の試みなわけですね。

ではどうやってこの見えざる人々を可視化するかと言えば…。

手がかりはやっぱり政策評価広報室長です!

室長人事で読み解く海上保安庁

歴代 政策評価広報室長の一覧

| 着任 年月日 | 前職 | 室長 | 次職 | 最終ポスト |

|---|---|---|---|---|

| 2001.04.01 平成13年 | 第6管区本部 総務部長 | A氏 | 本庁海洋情報部 航海情報課 水路情報室長 | 東京海上保安部長 |

| 2002.4.1 平成14年 | 第6管区本部 総務部長 | B氏 | 本庁海洋情報部 航海情報課 水路情報室長 | 名古屋海上保安部長 |

| 2003.4.1 平成15年 | 第8管区本部 警備救難部長 | C氏 | 総務部 情報通信企画課長 | 海上保安大学校長 |

| 2004.4.1 平成16年 | 第5管区本部 警備救難部長 | D氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 警備救難監 |

| 2005.4.1 平成17年 | 本庁警備救難部 管理課 航空業務管理室長 | E氏 | 第11管区本部 次長 | 海上保安大学校長 |

| 2007.7.9 平成19年 | 本庁警備救難部 管理課 運用司令センター所長 | F氏 | 第8管区本部 次長 | ? |

| 2008.4.1 平成20年 | 第7管区本部 警備救難部長 | G氏 | 第1管区本部 次長 (船舶技術部長事務取扱) | 横浜海上保安部長 |

| 2011.4.1 平成23年 | 第9管区本部 警備救難部長 | H氏 | 石垣海上保安部長 | 海上保安大学校長 |

| 2013.4.1 平成25年 | 第4管区本部 警備救難部長 | I氏 | 長崎海上保安部長 | 大阪海上保安監部長 |

| 2015.4.1 平成27年 | 第5管区本部 警備救難部長 | J氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 海上保安庁長官 |

| 2016.4.1 平成28年 | 第3管区本部 警備救難部長 | K氏 | 本庁警備救難部 管理課 運用司令センター所長 | 横浜海上保安部長 |

| ? | 第11管区本部 警備救難部長 | L氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 海上保安監 |

| 2018.4.1 平成30年 | 第1管区本部 警備救難部長 | M氏 | 本庁装備技術部 管理課長 | 首席監察官 |

| 2019.4.1 平成31年 | 本庁交通部 企画課 海上通企画課室長 | N氏 | 総務部政務課付 | 首席監察官 |

| 2020.4.15 令和2年 | 本庁交通部 企画課 海上通企画課室長 | O氏 | 本庁装備技術部 管理課長 | 首席監察官 |

| 2021.3.15 令和3年 | 第3管区本部 交通部長 | P氏 | 本庁交通部 航行安全課 航行指導室長 | |

| 2022.4.15 令和4年 | 本庁海洋情報部 情報利用推進課 水路情報室長 | Q氏 | 横浜海上保安部 巡視船船長 | |

| ? | ? | R氏 | 第11管区本部 次長 | |

| 2024.4.15 令和6年 | 本庁総務部 危機管理調整官 | S氏 | 千葉海上保安部長 | |

| 2025.4.15 令和7年 | 第3管区本部 警備救難部長 | T氏 |

※この表は『官報』および『日本海事新聞』に掲載された情報を元に、当サイト管理人が独自に作成しました。個人の特定を目的としたものではないため氏名は伏せてあります。

ということで、

政策評価広報室が設置された2001年からの歴代室長を示したのが上の表です!!

私が調べた結果では、これまで20人の方々が室長に就任しており、その前後の職も上記のとおり。

加えて室長経験者の最終ポスト=どんな役職を最後に退官されたかも示しています。

(J氏を除き、まだ在職中の方は空欄)

それでは、ここから読み解ける政策評価広報室の位置づけを見ていきましょう。

室長は海上保安官

まず第一の特徴としては、政策評価広報室の室長は生粋の海上保安官が就任する役職だということ。

これには若干説明が必要なのですが、海上保安庁は大きく3つの人材から構成されています。

①【学生採用試験】に合格して海上保安大学校または海上保安学校を卒業した海上保安官。

②【国家公務員採用総合職試験】の社会・人文科学系区分に合格して国土交通省職員となり、海上保安庁に出向している国土交通事務官。(いわゆる国土交通省キャリア官僚)

③【国家公務員採用試験】の自然科学系区分に合格して、海上保安庁に採用された技術系職員(=海上保安官)。

【補足】

厳密に言えば、国土交通事務官・技官も出向中は海上保安官としての階級を与えられるので、その期間中は肩書としては”海上保安官”です。逆に、階級外である海上保安監・本庁次長・長官は肩書としては海上保安官ではありません。(海人社『世界の艦船№902』コラム23「海上保安庁長官は海保官じゃない!?」p107参照)

その他、極めて少数ながら事務職員として海上保安庁に採用される例もあります。

※本記事において注釈をつけずに”海上保安官”と言う場合は①の意味における立場を指すものとします。

つまりここで言いたいのは、

室長職に国土交通事務官系の人材が登用された例はないということ。

その一方で同室が所属する政務課長は伝統的に国土交通事務官が就任しているようです。

(全ての政務課長人事を検証したわけではないので断定は控えます)

この違いは、室長には現場業務に関する深い知識が求められるからだと思われます。

特に重大海難が発生した際などは「現場では今何が起きているのか?」をすばやく理解し、それを報道関係者にきちんと説明できなければなりません。

また、犯罪捜査の過程における取材に対して、何を公表して、何を公表すべきでないのか、機密の取扱いにも長けている必要があるでしょう。

だからこそ、政策評価広報室長には船艇・陸上両方での勤務経験を持つ海上保安官が任命されるのだと考えられます。

政策評価広報室長のランク

それでは政策評価広報室長は海上保安庁の中でどのくらいの偉さなのでしょうか?

答えを先に言うと、

海保幹部の一人ではあるが、

組織の趨勢を決定し得るほどの高級幹部ではない。

…ということになります。

再び一覧図を見てみましょう。

室長になる前の職については、管区本部の部長からの登用が多く見られます。

そして室長になった後は管区本部の次長級または本庁課長級に異動しています。

・管区本部部長→政策評価広報室長…20人中13人

・政策評価広報室長→管区本部次長…20人中04人

・政策評価広報室長→本庁課長 …20人中06人

なお、海上保安庁の階級制度上、

管区本部の次長は【一等海上保安監・乙】の階級をもって充てるのが通例。

そこから逆算すると、

政策評価広報室長の階級は【二等海上保安監】だと推測できます。

ちなみに、

政策評価広報室長から次職への異動が必ずしも【一等海上保安監・乙】への昇格を意味するとは限りません。

同じ二等海上保安監の階級のまま、次職へスライドするケースもあります。

逆に、初めて【二等海上保安監】になった人物が、いきなり同室長に任じられることは無いようです。

まとめると【二等海上保安監】の階級が対応する役職の内、政策評価広報室長は中堅的な位置づけ。

むしろ、まだまだこれから昇任する余地を残しているポジションだと言えます。

以上、

このあたりの人事上の機微はなかなか表現しづらいのですが…。

マンガ『ワンピース』で例えるなら、

海軍本部のコビー大佐のようなポジション。

同じくマンガ『鋼の錬金術師』なら、

ロイ・マスタング大佐といったところでしょうか。

つまり、組織の中央本部に所属し、若くして1セクションのリーダーを任されている人物をご想像いただければ、あながち外れてないと思います。

(他にも良い例があれば教えてください)

元・政策評価広報室長のその後

では、政策評価広報室長の経験者はその後どのような地位に就くのでしょうか?

その経歴を追ってみると、

最高位である【海上保安庁長官】に昇り詰めた方が一人います。

ずばり一覧におけるJ氏のことですが、実はこれが瀬口良夫 第48代長官なのです!

(長官の経歴は一般に広く公表されているため、氏名を記述しました。)

| 着任 年月日 | 前職 | 室長 | 次職 | 最終ポスト |

|---|---|---|---|---|

| 2004.4.1 平成16年 | 第5管区本部 警備救難部長 | D氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 警備救難監 |

| 2015.4.1 平成27年 | 第5管区本部 警備救難部長 | J氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 海上保安庁 長官 |

| ? | 第11管区本部 警備救難部長 | L氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 海上保安監 |

そして、それ以前にもD氏が最終的に【警備救難監】に就任しています。

この役職は現在では【海上保安監】と呼ばれ、海保組織では№3の地位にあります。

ただし、2013年に佐藤雄二氏が第43代長官となるまでは、警備救難監・海上保安監が生え抜きの海上保安官が着任する最高ポジションでした。

したがってD氏も当時の海上保安官としては頂点に昇り詰めた人物と言えるでしょう。

また、2022年にL氏も【海上保安監】に就任しています。

これ以外にも、

【一等海上保安監・甲】に相当する海上保安大学校長や首席監察官。

【一等海上保安監・乙】に相当する東京・横浜・名古屋・大阪といった重要な港湾を管轄する海上保安部長に就任している例があります。

いずれも重責を担う役職であり、同室経験者が高い地位に昇進していくことがわかります。

つまり瀬口長官を最たる例として、

政策評価広報室長が出世街道の通過点であることは間違いありません。

そして、それだけ将来を嘱望された人材が配置される役職だとも読み取れるのです。

【再掲】

| 着任 年月日 | 前職 | 室長 | 次職 | 最終ポスト |

|---|---|---|---|---|

| 2001.04.01 平成13年 | 第6管区本部 総務部長 | A氏 | 本庁海洋情報部 航海情報課 水路情報室長 | 東京海上保安部長 |

| 2002.4.1 平成14年 | 第6管区本部 総務部長 | B氏 | 本庁海洋情報部 航海情報課 水路情報室長 | 名古屋海上保安部長 |

| 2003.4.1 平成15年 | 第8管区本部 警備救難部長 | C氏 | 総務部 情報通信企画課長 | 海上保安大学校長 |

| 2004.4.1 平成16年 | 第5管区本部 警備救難部長 | D氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 警備救難監 |

| 2005.4.1 平成17年 | 本庁警備救難部 管理課 航空業務管理室長 | E氏 | 第11管区本部 次長 | 海上保安大学校長 |

| 2007.7.9 平成19年 | 本庁警備救難部 管理課 運用司令センター所長 | F氏 | 第8管区本部 次長 | ? |

| 2008.4.1 平成20年 | 第7管区本部 警備救難部長 | G氏 | 第1管区本部 次長 (船舶技術部長事務取扱) | 横浜海上保安部長 |

| 2011.4.1 平成23年 | 第9管区本部 警備救難部長 | H氏 | 石垣海上保安部長 | 海上保安大学校長 |

| 2013.4.1 平成25年 | 第4管区本部 警備救難部長 | I氏 | 長崎海上保安部長 | 大阪海上保安監部長 |

| 2015.4.1 平成27年 | 第5管区本部 警備救難部長 | J氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 海上保安庁長官 |

| 2016.4.1 平成28年 | 第3管区本部 警備救難部長 | K氏 | 本庁警備救難部 管理課 運用司令センター所長 | 横浜海上保安部長 |

| ? | 第11管区本部 警備救難部長 | L氏 | 本庁警備救難部 管理課長 | 海上保安監 |

| 2018.4.1 平成30年 | 第1管区本部 警備救難部長 | M氏 | 本庁装備技術部 管理課長 | 首席監察官 |

| 2019.4.1 平成31年 | 本庁交通部 企画課 海上通企画課室長 | N氏 | 総務部政務課付 | 首席監察官 |

| 2020.4.15 令和2年 | 本庁交通部 企画課 海上通企画課室長 | O氏 | 本庁装備技術部 管理課長 | 首席監察官 |

| 2021.3.15 令和3年 | 第3管区本部 交通部長 | P氏 | 本庁交通部 航行安全課 航行指導室長 | |

| 2022.4.15 令和4年 | 本庁海洋情報部 情報利用推進課 水路情報室長 | Q氏 | 横浜海上保安部 巡視船船長 | |

| ? | ? | R氏 | 第11管区本部 次長 | |

| 2024.4.15 令和6年 | 本庁総務部 危機管理調整官 | S氏 | 千葉海上保安部長 | |

| 2025.4.15 令和7年 | 第3管区本部 警備救難部長 | T氏 |

知られざる海上保安報道官

ここからは室長以外のスタッフにスポットライトを当てていきます。

まずは【海上保安報道官】について。

この官職に関する情報がほとんどないため、聞いたことがない方も多いと思います。

海上保安庁組織規則施行細則

(平成12年12月26日海上保安庁訓令第38号)第7条の3【政策評価広報室に置く係】

海上保安法令集 CD-ROM版 第96号 | NDLサーチ | 国立国会図書館

政策評価広報室に、次の3係及び海上保安報道官を置く。

広報企画係

報道係

政策評価係

第9条の3【海上保安報道官の職務】

海上保安報道官は、政策評価広報室長の命を受け、報道に関する事務を整理する。

【注意】

当該文書は国立国会図書館の公開書架および所蔵資料として閲覧可能。また、平成25年(2013年)現在のものであり、最新のものではない。

とりあえずその職名から察するに、主として新聞・テレビ・雑誌などのメディア関係者への情報発信と取材対応を担当していると思われます。

また、独立した官職名を与えられていることから、室長に次ぐ№2のポジション、室長補佐的な位置づけではないでしょうか。

ただし、『官報』にはこの職から次職へ異動する際の情報が掲載されているのみ。

したがって、当人がいつどんな役職から異動してきたのかを詳細に知ることはできません。

そんな断片的な情報を集めた結果、以下のように判明しています。

| 着任 年月日 | 前職 | 海上保安 報道官 | 離任 年月日 | 次職 | 最終ポスト |

|---|---|---|---|---|---|

| 2004.4 平成16年 | 本庁警備救難部 管理課長補佐 | a氏 | 2006.4 平成18年 | 第3管区本部 警備救難部 企画調整官 | 海上保安庁長官 |

| 不明期間 | |||||

| 2009.4 平成21年 | 呉海上保安部 巡視船航海長 | b氏 | 2012.4 平成24年 | 徳島海上保安部長 | 第11管区本部長 |

| 2012.4 平成24年 | 新潟海上保安部 巡視船航海長 | c氏 | 2014.4.1 平成26年 | 釜石海上保安部長 | 第4管区本部長 |

| 2014.4.1 平成26年 | 横浜海上保安部 | d氏 | 2016.4 平成28年 | 第3管区本部 | |

| e氏 | 2018.4.1 平成30年 | 福島海上保安部長 | |||

| f氏 | 2019.11.23 令和1年 | 玉野海上保安部長 | |||

| g氏 | 2020.12.25 令和2年 | 佐渡海上保安署長 | |||

| h氏 | 2022.4.1 令和4年 | 田辺海上保安部長 | |||

| i氏 | 2024.4.15 令和6年 | 清水海上保安部長 | |||

| j氏 |

まず、

海上保安報道官は【三等海上保安監】の階級をもって充てられると考えられます。

特筆すべきはa氏で、これは奥島高弘:第46代長官のこと!

(瀬口長官と同じ理由で氏名を記述しています)

奥島元長官は様々なメディアに登場し、書籍も出版するなど、現在でも海上保安庁の広報に努めてくださっています。

もう一人、

3年間の長期にわたり在任し、後に第11管区本部長として退官されたb氏も印象深いところ。

さらにc氏も第4管区本部長で退官、d氏・e氏も現職において管区本部長を務めています。

判明しているだけでも軒並み【一等海上保安監・甲】になっているわけですから、海上保安報道官も将来を有望視された人材が配置される役職だと言えます。

なお、海上保安報道官は全体的に2年間の在任が多く、1年で異動していく政策評価広報室長よりは専門職としての性格が強いように思われます。

ただし、報道官経験者がその後に室長として戻ってきた例はないようです。

知られざる一般スタッフ

最後に室長・報道官を支える一般スタッフの皆さんをご紹介しましょう。

海上保安庁組織規則施行細則

(平成12年12月26日海上保安庁訓令第38号)第7条の3【政策評価広報室に置く係】

海上保安法令集 CD-ROM版 第96号 | NDLサーチ | 国立国会図書館

政策評価広報室に、次の3係及び海上保安報道官を置く。

広報企画係

報道係

政策評価係

ご覧のように政策評価広報室は3係体制。

この内、広報企画係において情報公開・個人情報も担当しており、報道係と政策評価係はそれぞれの業務に専念しています。

では室長・報道官を含めて全体で何人いるのか?

それぞれの係ではどんな仕事を担当しているのか?

これについては約20年前の資料ですが、ヒントになる証言が残っています。

【海上保安庁特集】

海上保安庁広報室広報室/

精鋭スタッフ10人、情報提供の最前線本庁広報室には現在、(略)室長以下十人のスタッフがいる。広報企画係、報道係に分けて多様な業務をこなす。

2000年(平成12年)11月30日 日本海事新聞デイリー版10面より

広報企画係はイベントへの出展、パンフレット類や広報ビデオなどの制作。

報道係はマスコミ対応、報道資料作成、取材協力などの業務を担当している。

【補足】「室長以下十人」は室長1人+スタッフ9人=計10人の意味。(参考:共同通信社『記者ハンドブック 新聞用字用語集第14版』p533)

【ラウンジ】

C・海上保安庁総務部政務課政策評価広報室長/国民の理解を得るのが根本今年4月に広報室長就任。部署名は変わったものの、広報現場の責任者を務めるのは2度目で、印象の違いを尋ねると、「広報室員が増えた」。

2003年(平成15年)5月12日 日本海事新聞デイリー版4面より

その分ホームページやジャーナルの作成など新たな業務や、一般からの問い合わせの対応なども増えているという。

※記事タイトルにC氏の本名記載があるため、これを伏せています。

この前提として知っておいてほしいのは、2001年(平成13年)1月6日に【中央省庁再編】が行われたこと。

この時、運輸省や建設省などが統合されて国土交通省が誕生し、海上保安庁も国土交通省の外局となりました。

こうした動きと歩調を合わせるように、従来の【政務課・広報室】から政務課・政策評価広報室へと組織再編されて現在に至るのです。

そして、引用した二つの記事は”広報室”の変遷を伝えています。

そこから、元々10人だったスタッフから人数が増えたことがうかがえます。

とは言え、

いきなり20人に倍増するとも考えられないことから、その間をとって15人程度ではないかと推測するのです。

その後、同室の担当業務に変化はないことから、現在でもこの人数規模のままだと思われます。

しかしその一方で2001年頃には無かったX(Twitter)やインスタグラム、YouTubeなどが登場。

広告媒体の多様化にともなって、政策評価広報室の情報発信チャンネルもどんどん増えてきました。

それをわずか15人程度でこなしているわけですから、やはり少数精鋭部隊と言うべきでしょう。

おわりに

エキスパート職員の育成について

さて、

ここまで政策評価広報室の実態に迫ってみました。

その上で、海上保安庁広報に関する2つの点について述べてみます。

①広報エキスパート職員の育成について

②海上保安庁広報のこれから

95 海上保安庁の広報活動

室長や報道官は実務に通暁しており、経験者は警備救難監や海保大学校長、各管区本部長に就任している。また、海保全体を見渡せる人をという意味もあって、報道官には長官秘書経験者が就任するケースも多い。

海人社「世界の艦船2013.3増刊 №774『海上保安庁100のトリビア』」p143 平成25年2月18日

係員や係長は広報経験の無い人も多く、その後、管区本部などで広報担当をするケースは多くない。同様に報道官などが室長で広報室へ戻るケースも少ない。

政策評価広報室は海保広報の中枢であり、そこの室長や報道官は長官にまで昇進し得ることは既にお示ししたとおり。

そして広報部署は組織の良い部分・キレイな部分を伝える役割もあるため、華やかなイメージがつきまといます。

しかしながら、

庁内において政策評価広報室が花形部署か?

…といえば案外そうでもないように思えます。

あらゆる海保業務に価値の優劣や軽重の差はない、という前提はさておき。

海上保安行政の本流はやはり警備救難であり、その前提となる海洋調査・交通管制業務、さらには装備品の調達と人事・会計・厚生というロジスティクス業務に支えられています。

おそらく広報の重要性は誰しも認識するところですが、さりとてその重要性に応じた人材育成は行われていないように私は感じます。

つまり、

広報に関するエキスパート職員の育成が行われていないのではないか

…という懸念です。

そもそも先ほどの『世界の艦船』による記述は今から10年以上前のもの。

しかし、人事体系は大きく変わっていないと推測されます。

なぜなら、海保広報の奮起を促す指摘が近年に至るまで同誌において続いているためです。

・2018年7月特大号№881『世界の艦船 海上保安庁創設70周年』p128-129

・2020年10月特大号№933『世界の艦船 特集・海上保安庁』p139

ある意味で政策評価広報室のパートナーと言える専門誌、言い換えれば”同業者からの声”はなおざりにすべきではないと思います。

対照的に、人材育成の点でわかりやすいのが、救難業務:潜水士の世界。

潜水士志望の若手保安官を選抜し、潜水課程にて訓練、潜水指定船に配置。

その後、機動救難士・特殊救難隊へとステップアップした後に、再び潜水指定船におけるリーダーとなって活躍する道が築かれています。

こうすることで海保全体に救難人材が行き渡り、技術の全体的な底上げが図られています。

なお、こうした循環は警備業務(例:特別警備隊→SST)にも見られ、他にも経理補給・海洋調査・交通管制の分野でも同様です。

しかし、

広報業務については人事配置が一過性であるためか、なかなかエキスパート職員の存在を感じることができません。

実際にはいるのかも知れませんが、同室スタッフが自らの業務について語っている場面を見ることが少ないため、そのように感じてしまいます。

そして、この理由は政策評価広報室の人々が無色透明な存在だから。

すなわち取材対象として取り上げられないから、という点が大きいと私は考えました。

そこで今回、

このブログで政策評価広報室を取り上げてみた!

(>_<)

…というわけです。

海上保安庁広報のこれから

さて。

改めて海上保安庁の今後を見据えるとき、広報業務はますます重要になってくるでしょう。

深まる中国の海洋進出と相まって、フィリピン・インドネシア・ベトナム・インド、その他太平洋諸国のコーストガード機関に対して結束を呼びかける必要があるからです。

もちろん海保は長年にわたって各国機関に支援を続けており、JCGに対しては厚い信頼が寄せられています。

しかし、

このことに対する自国民の理解や支持なくしては、政策をさらに強力に推し進めることはできません。

そこで従来のように事実や結果を伝えるだけではなく、

「海上保安庁が目指すものは何か?」

…を世間に訴えることから始めなくてはならないと思うのです。

これを“世論の形成”と表現するとネガティブなイメージがつきまといます。

しかし少なくとも情報発信の際に「どんなことについて国民の意識を喚起したいのか」という目的意識を持つべきでしょう。

もちろん、

政策や理念を世に訴えるということは、反論や批判を受ける場面を自ら作ることでもあります。

特にSNSによるコミュニケーションが主流となった現代においては、顔が見えない相手に対して人は無関心あるいは攻撃的になりがちです。

だからこそ政策評価広報室は“海上保安庁の顔”として機能を発揮すべきだと私は思うのです。

そして改めて考えると、

冒頭に紹介した瀬口長官による始球式は「顔の見える海上保安庁広報」の良い例でした。

最後に。

政策評価広報室のみなさまにおかれては、これからも熱いメッセージを我々に届けてほしいと思います。

空振りに終わって落胆することもあるかもしれませんが、信念をもって語れば必ずや国民は耳を傾けるはずです。

当サイトも微力ながら政策評価広報室を応援していきます。

《おわり》

【参考動画】

↑管区本部課長級(三等海上保安監)の昇進コースの一例。

.jpeg)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b573989.d1473d6f.4b57398a.c373b6fd/?me_id=1220950&item_id=15194390&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_1862%2Fneobk-2940127.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント